新型ヤマハ『YZF-R25』の販売が好調だ。4月に発売されてから、前年比で2倍の勢い。しかも若者や女性をも多く惹きつけているというその要因に「デザイン」と「カラー」があると聞いて、ヤマハ発動機本社にデザイナーを訪ねた。YZF-Rシリーズの血統はどう進化したのか? 作者たちの本音に迫る。

◆R1から受け継ぐR-DNA

ヤマハ YZF-R1(2015年)

ヤマハ YZF-R1(2015年)YZF-Rシリーズは1000cc級のR1を頂点にR9、R7、R6、R3/R25、R15/R125を展開。それぞれ市販車ベースのレースで活躍するスーパースポーツバイクだ。R3/R25は排気量違いの兄弟車で、320ccのR3がグローバルモデルなのに対して、250ccのR25は日本やインドネシアをメインとする。

初代R3/R25は2014年に登場した(R3の国内発売は15年)。コンセプトは「毎日乗れるスーパーバイク」。Rシリーズのスポーツ性と小排気量車としての日常性を兼ね備える狙いだ。この基本線は新型も変わらないし、「R-DNA」というデザインテーマも受け継いでいる。

では、R-DNAとは何か? 「2015年がひとつの節目だった」と語るのは、ヤマハのプロダクトデザイン部でデザイン企画とプロジェクト進捗をまとめた安田将啓さん。2015年というのはフルチェンジした2代目R1を指す。

ヤマハ発動機 プロダクトデザイン部の安田将啓さん

ヤマハ発動機 プロダクトデザイン部の安田将啓さん

「98年の初代R1は『ツイスティロードで最速』を目指した。公道を意識した開発だったわけだが、2代目は『サーキットで勝つ』を旗印にパワーも軽量化も追求し、ここからRシリーズが新しい次元に入った」

初代R3/R25もこの15年型R1と並行で開発していたが、「毎日乗れるスーパーバイク」だから、サーキットに焦点を当てたわけではない。しかし、「R1のイメージは当然、他のRシリーズも享受すべき」と安田さん。「ひと目でRシリーズだと認識していただくために、フラッグシップのR1で作り込んだアイコンを使った」

R1のアイコンはRシリーズ各車で、それぞれのコンセプトに合わせてアレンジして表現されてきた。少しずつカタチは違えど、そこにはR1から受け継ぐ血脈=R-DNAがある。もちろん新型R3/R25も同じだ。

◆空力デザインと水平軸のスピード感

ヤマハ YZF-R25

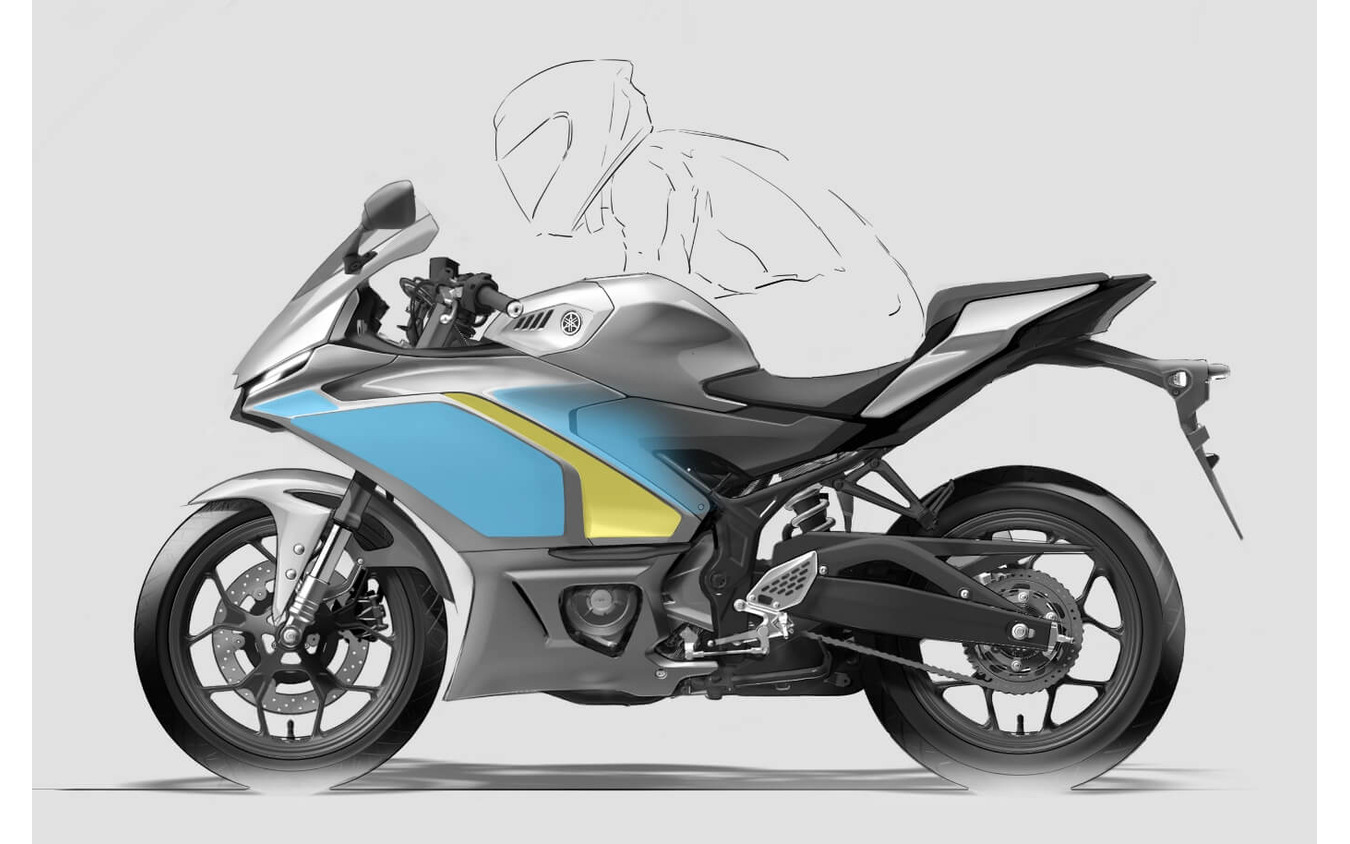

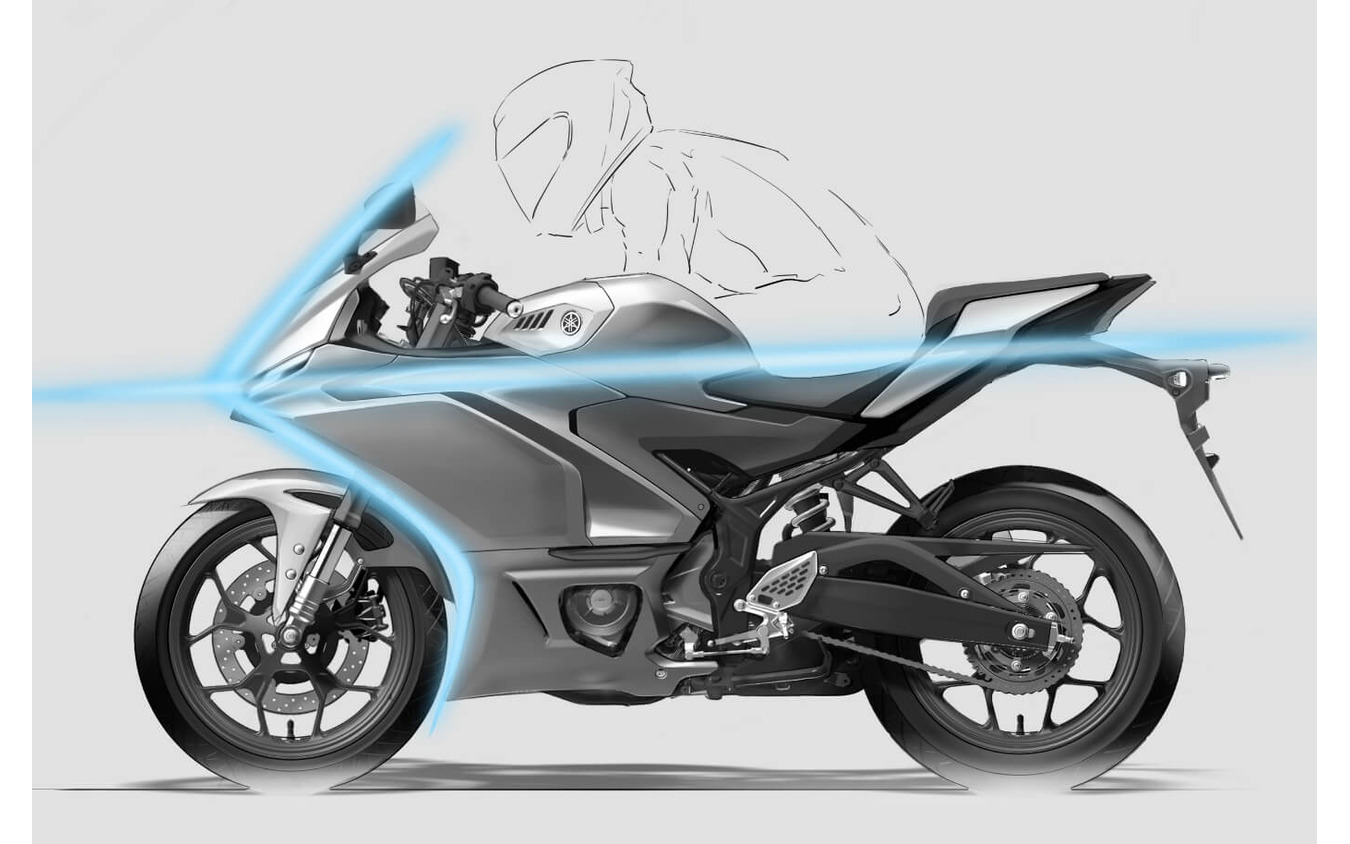

ヤマハ YZF-R25スーパースポーツバイクはフルカウルを纏う。そのデザインが商品魅力の大きな要素なのは言うまでもない。カウルはライダーを風圧から守るものであると同時に、空気抵抗の低減や高速安定性の向上、ラジエーターの排熱促進などを担う。こうした空力機能はR-DNAの大事な部分だ。

R3/R25は初代からサイドカウルを二重構造にし、その隙間からラジエーターの排熱を逃がしていた。これをより明確に表現したのが新型の特徴のひとつだ。例えばカラーリングがブルーの場合、ブルーのサイドカウルが二重構造のアウター側、そこから隙間を挟んだ内側のグロスブラックのパネルがインナー側。二重構造がカタチと色の両方で表現されているので、ひと目で排熱機能を感じることができる。

もちろん空力デザインは排熱だけにとどまらない。新型R3/R25のスタイリングを担当したプロダクトデザイン部の保井康佑さんは、「ノーズから入った風がライダーの身体をかすめるように流れ、リヤカウルの後端に至る。この風の流れの始点と終点を水平軸で結び、高速移動体としてのスピード感を表現した」と語る。

ヤマハ YZF-R25

ヤマハ YZF-R25水平“軸”といっても、これはあくまでデザインテーマであり、一見しただけではどこに軸があるのかわからないかもしれない。しかし保井さんの言葉に沿ってデザインを観察すれば、軸の存在が見えてくる。

まずノーズの両サイド、ポジションランプの下の左右に張り出したところにエアインテークがあり、そこに黒い整流板が仕込まれている。エアインテークの中を通過する気流を整えるものだが、保井さんによれば、インテークの上面も空力的に重要だとのこと。この上面と中を流れる風はインナー側カウルの上面へと導かれる。

ヤマハ YZF-R25

ヤマハ YZF-R25インテーク内の整流板は、MotoGPマシンのYZR-M1で開発され、最新の2025年型R1に採用されたウイングレットに着想を得たもの。R1のウイングレットはダウンフォースを得るためにカウルから突き出ていたが、R3/R25では目的を変え、カウルにインテグレートした。

リヤカウルはR1と同様に中を風が通るワイドな形状としつつ、その下を凹面に絞り込んだ。ここも風の通り道である。ノーズのエアインテークからインナー側カウルの上面を経てリヤカウルの凹面まで、ほぼ一直線。これが水平軸だ。

物理的に言えば少し前傾=ウエッジしているが、デザイナーたちとしては水平基調の範疇とのこと。他社の250cc級スーパースポーツはタンクからカウルにかけて強くウエッジ(前傾)したラインを使っており、比べるとR3/R25はなるほど水平基調だ。

ヤマハ YZF-R25

ヤマハ YZF-R25ウエッジのほうが前輪に荷重がかかって速そうに見えるのかもしれないが、安田さんはデザイン企画の立場から「デザインで速さをアピールしすぎると、お客様を遠ざけてしまう」と告げ、こう続けた。

「背景には、Rシリーズ全体の『知的に速く』という方向性がある。フルカウルのスーパースポーツだからネイキッドよりスピード感がなくてはいけないが、頑張って速く見せようとはしない。Rシリーズ全体でバイクの社会性に配慮するなかで、今回のデザインを決めてきた」

◆コントラストを付けた面質

ヤマハ YZF-R25

ヤマハ YZF-R25先ほどの風の通り道で説明したインナー側カウルは、その後ろのサイドカバーへとつながる。どちらも凹の曲面と凸のエッジを組み合わせた有機的な面質だ。ちなみに手の甲を上にして親指を反らせると、骨が凸に浮き出てその両脇が緩やかな凹面になる。こうした部位は動物の身体の随所にあり、だから凸と凹の組み合わせ方次第で有機的なイメージを醸し出せるわけだ。

タンクのニーグリップはもちろん、サイドカバーもライダーの脚が触れるところ。そこを有機的な面質にすることでフィット感を表現しつつ、風の通り道であるインナー側カウルも同じ面質で整えた。リヤカウル下部の風の通り道も同様に有機的な面質だ。

その一方、アウター側サイドカウルは無機的で硬い面質で対比させている。スリムに見せるにはあまり膨らんだ面にはできないという理由もあるが、それに加えて、「ライダーに風が当たらないようにするエアロマネジメントの機能性を、無機質な面で表現した」と安田さん。そして保井さんは「無機的な面質が持つ知的な印象を取り入れることで、デザインの世代をひとつ新しくしたいと考えた」と語る。有機的と無機的の明快なコントラストは、なるほど新鮮だ。

◆クールで知的な睨み二眼

ヤマハ YZF-R25

ヤマハ YZF-R25視点をノーズに戻すと、中央にM字型のダクトがあり、そこに小さな単眼LEDのヘッドランプを内蔵。その両側に、それぞれ2本のLEDで構成されたポジションランプを配置する。

98年の初代R1以来、M字ダクトと二眼ランプがRシリーズの顔を特徴付けてきた。M字ダクトのルーツはこれもYZF-M1だ。二眼については、当初はヘッドランプが二眼で、従来のR3/R25もそうだった。

しかし2015年のR1が小さな一対のLEDヘッドランプをカウルの低いところに半ば隠すように置きつつ、M字ダクトの左右にライン発光のポジションランプを配置。ここからポジションランプで二眼の表情を作るようになり、睨みの効いたポジションランプの眼付きがRシリーズの新たな個性になってきた。ヤマハはこれを「睨み二眼」と呼ぶ。

ヤマハ YZF-R1(2009年)

ヤマハ YZF-R1(2009年) ヤマハ YZF-R1(2025年)

ヤマハ YZF-R1(2025年)単眼ヘッドランプをM字ダクトに内蔵し、そこに「睨み二眼」のポジションランプを組み合わせたのは2022年のR7が最初だ。新型R3/R25はこの構成を踏襲したわけだが、ポジションランプを2本のライン発光にしたところが新機軸。睨みがより強くなると共に、保井さんによれば、無機質な要素を盛り込む狙いもあったという。ポジションランプは機能部品だから、エアロマネジメントのためにアウター側カウルを無機的な面質にしたことに通じる考え方だ。

なお、今春のモーターサイクルショーで公開された新規車種のYZF-R9(この原稿を書いている時点では日本未発売)も、ポジションランプは2本のライン発光だ。開発はほぼ並行していたので、安田さんは「R9のチームと摺り合わせしながら進めた」と振り返りつつ、「(上位機種の)R9を優先すべきとの声もあったが、最終的にR3/R25のほうがデザイン決定のタイミングが早かったので、ポジションランプはR3/R25で先に決めた」。

ヤマハ発動機 プロダクトデザイン部の保井康佑さん

ヤマハ発動機 プロダクトデザイン部の保井康佑さんヘッドランプ非点灯時は睨み二眼のポジションランプ(キーオンで点灯)が際立つし、エンジン始動と共にヘッドランプが点灯すると「M字ダクトのエッジが光って見える」と保井さん。ヘッドランプがM字ダクトを塞いでしまって風が通らない構造だが、「MotoGPのM1からつながるスーパースポーツの世界観を、小排気量車でも楽しんでほしい。今回はM字ダクトの奥にヘッドランプを収めることでその存在が目立たないようにした」と語る。

キーオンにして、まだエンジンをかけない状態というのは、普通にバイクに乗るだけならあまり大事ではないかもしれない。しかしその見え方に着目した背景には、新型のコンセプトがありそうだ。

◆デザインコンセプトはInsta(R)Genic

ヤマハ発動機 プロダクトデザイン部 安田将啓さんのお気に入りはやはりフロントマスク

ヤマハ発動機 プロダクトデザイン部 安田将啓さんのお気に入りはやはりフロントマスク前述したように「毎日乗れるスーパーバイク」という基本的なキャラクターは新型も同じだが、もちろんデザイナーたちは時代の変化を見ながらデザインの進化を探った。

「スマホで写真を共有することが当たり前になっている文化のなかで、R3/R25の立ち位置はどうあるべきか? 映えるシーンを考えた」と安田さん。ライダーとバイクの関係だけでなく、他人からどう見られるかも大事な時代というわけだ。

そこで掲げたデザインコンセプトが「Insta(R)Genic」。インスタという言葉が入っているところにまさに時代性を感じるが、このInsta(R)Genicには4つの狙いが込められている。

まずInstant=即時に/手軽に。小排気量車ならではの、いつでもどこでも気軽に乗れる感覚である。シート高は2019年にマイナーチェンジした従来型と同じだが、形状を工夫して足付き性を改善したのはInstantの具体化例。カウルをスリムに見せたのもこれだ。

ヤマハ発動機 プロダクトデザイン部 保井康佑さんのこだわりはカウルだ

ヤマハ発動機 プロダクトデザイン部 保井康佑さんのこだわりはカウルだ2つ目はstar=非日常感や注目で、他人から注目されたいという気持ちに応えるカッコよさが必要ということ。3つ目はR-Genicで、ここまで書いてきたようにRシリーズの遺伝子を受け継ぐデザインを追求した。これはstarを実現する手段にもなる。そして4つ目がInstagenic=インスタ映えだ。SNSを通じてInstantにstarになる。そのときにはやはり「睨み二眼」のポジションランプが際立つ写真をアップしたい…のではないだろうか?

これら4つを総合したのがInsta(R)Genic という造語。SNSで「映えるスター」になるという観点ではカラーリングの役割も重要だが、それについては後編(「映えるカラー」がZ世代を直撃! 価値観の変化を捉えたカラー開発の裏側)でお届けする。

ヤマハ YZF-R25

ヤマハ YZF-R25