来たる7月23日、オンラインセミナー「【実用化が始まった】SDVからAI Defined Vehicle(AIカー)へ」が開催される。セミナーに登壇するのは、アクセンチュア株式会社 インダストリーX本部 シニア・マネジャーの藤本雄一郎氏。

今回のセミナーは以下のテーマで進められる。

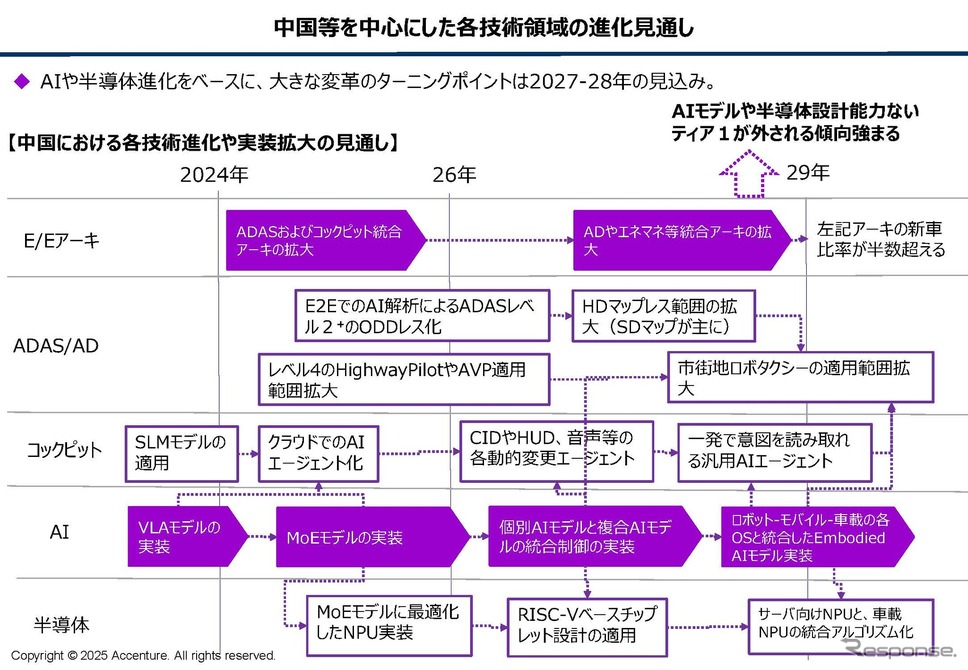

1.中国等OEMやTier1におけるセントラルコンピュータ化や自動運転、コックピットの開発動向と見通し

2.上記向けのAIや半導体などの開発動向と見通し(最新AIと半導体を基にした車両開発化)

3.AI Defined Vehicle化に合わせた車載Tier1の変革必要性(真のTier0.5への道)

セミナーで取り上げるテーマについて藤本氏に聞いた。

※本インタビューでのコメントや資料は、藤本氏が所属する企業の見解ではなく、個人の責任での意見や動向まとめになります。

SDVの次、AIがクルマのアーキテクチャを決める時代

「SDV(Software-Defined Vehicle)」という言葉が自動車業界に登場するようになって久しい。ソフトウェアがクルマの価値や機能を定義するという概念は、今や業界の常識だ。しかし、そのSDVさえも凌駕する大きな地殻変動が始まっている。

アクセンチュア株式会社 インダストリーX本部 シニア・マネジャーの藤本雄一郎氏が指摘するのは、「AI- Defined Vehicle(以下AIディファインドビークル)」という新たな潮流である。

「SDVという概念はもはや、次世代のクルマを語る上では十分ではありません。特に中国では以前の『インターネットカー』という呼び名から、昨年ごろから、『AIディファインドビークル』という言葉が使われ始めました。数か月前からは半導体大手Armなどもこの言葉に言及しており、SDVを超える概念として広がりつつあります」

AIディファインドビークルは、AIを前提にすべてが設計される。AIの進化とそのAIを動かす半導体の性能に合わせて、車両全体のアーキテクチャを構想設計していく。それは開発・設計・検証プロセスの刷新を伴う根本的な発想の転換が必要だ。

「SDVの対応に国内メーカーは苦労している面がありますが、AIディファインドビークルとなれば、もっと難しさが増してきます。最新AIモデルの開発、そのモデルの動作や振る舞いに適合させたCPUやNPU、GPU、これらのチップレット化、さらにキャッシュ・メモリやチップ間ネットワークも含めたSoC(System-on-a-Chip)アーキテクチャの設計、そのAIや各半導体の仮想検証基盤の構築まで含めた全体の設計サイクルを更にスピードアップすることが不可欠だからです」

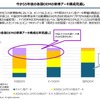

数年前の最大値4倍以上で進化し続けるTOPSと、1つに決まらない次世代アーキテクチャ

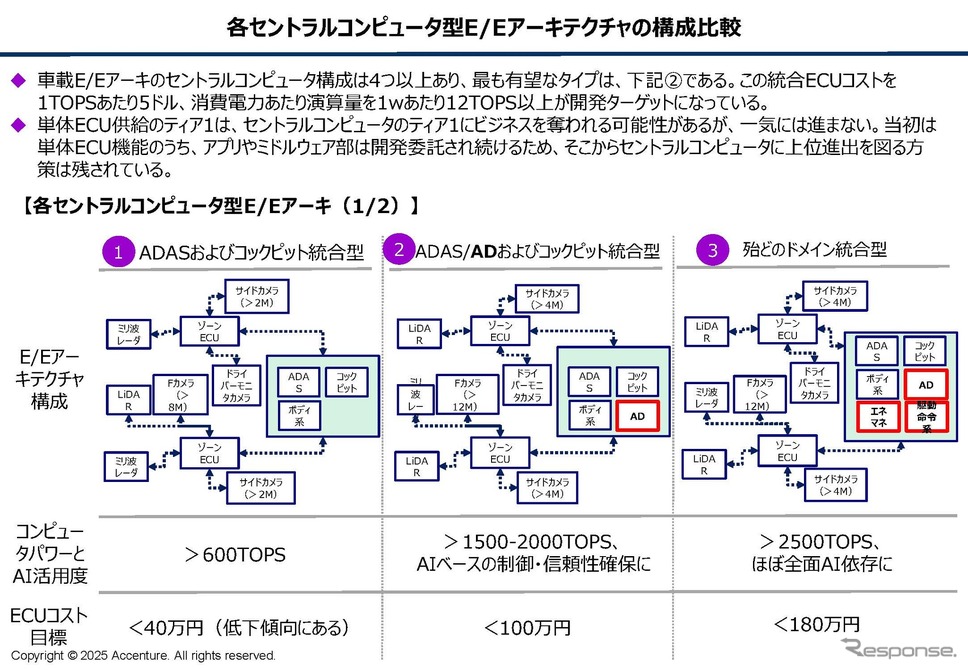

AIディファインドビークルの根幹をなすのが、クルマの頭脳と根幹システムとなる「セントラルコンピュータ」だ。無数のセンサーからの情報を集約し、AIが走行環境や運転手等動態の認知・行動予測・制御判断等を実行するために、極めて高い演算能力が求められる。その性能を示す指標が「TOPS(Tera Operations Per Second)」、1秒間に1兆回の演算が可能であることを意味する。

藤本氏は、セントラルコンピューティングへの進化を3つのステップで説明する。

1. ADAS(先進運転支援システム)とコックピットの統合: 600TOPS以上の演算能力。日本勢もこのステージは開発追随中

2. 1に、レベル4以上の自動運転(AD)も統合: 1200TOPSクラス以上

3. 2に、エネルギーマネジメントや駆動系の一部も含めて、ほぼ全てのドメインを統合: 2000TOPS以上

「驚くべきことに、2020年代前半は300~600TOPSが最高スペックでした。それが今や4倍以上の性能実現レベルになっています。そして中国勢はすでに1200TOPS、そして2000TOPS以上のSoCと統合ECUの開発がかなり進んでいます」

彼らが目指すのは2000TOPS以上の世界であり、ECUコストも2000TOPSで180万円以下のコスト目標レベルである。最大の課題は演算効率であり、1wあたり12TOPS以上が目標になっているが、これらの実現にはセントラルコンピュータに含まれる熱マネジやエネルギーマネジメントの他、SoC内のキャッシュ・メモリの処理アルゴリズムも極めて重要になってくる。

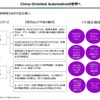

さらに、このセントラルコンピュータ、ゾーンECU、高圧-低圧電源配分ECUなどをBuildingブロックのように組み替える多様なアーキテクチャ開発も進めている。

「中国はセントラルコンピュータ開発が進んでいますが、1つのアーキだけで推進していく戦略ではありません。AIの進化はあまりにも速く、半年後には全く新しいAIモデルが登場するかもしれない。その時、開発済みまたは実用化しているセントラルコンピュータが最新AIの性能を最大限に引き出せない不整合性も彼らは考慮しています(Over-the Air/OTAでも機能不整合)。だからこそ、複数のアーキテクチャのラインナップを揃えておき、状況や進化に応じて、最適なものに組み替える戦略を重視しているのです」

![「AIディファインド」の衝撃、日本の自動車産業は新たな波に飲み込まれるのか…アクセンチュア シニア・マネジャー 藤本雄一郎氏[インタビュー]](/imgs/p/hZgYd07SyqGxXeKSdNx7_YRJ30T7QkNERUZH/2121994.jpg)

![「AIディファインド」の衝撃、日本の自動車産業は新たな波に飲み込まれるのか…アクセンチュア シニア・マネジャー 藤本雄一郎氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2121994.jpg)

![5レベルと10主要技術を分析することで見えてくるSDVロードマップ[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2179303.jpg)

![ドライブフィーリングから安全性までを左右するステアリング技術から読み解くSDV…名古屋大学 山本真義教授[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2178242.png)