TOYO TIRE(トーヨータイヤ)が新技術体系「THiiiNK」および新しい欧州R&D体制についての記者発表を、10月2日に兵庫県・伊丹本社で実施した。当日はタイヤ技術センター施設の見学も実施され、普段は見ることができない最新のタイヤ設計の現場を垣間見られる興味深い取材となった。

◆欧州R&Dに50億円規模の投資、セルビア工場に機能を集約し研究・開発スピードの向上を図る

TOYO TIRE 代表取締役社長&CEO 清水隆史氏

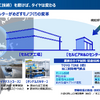

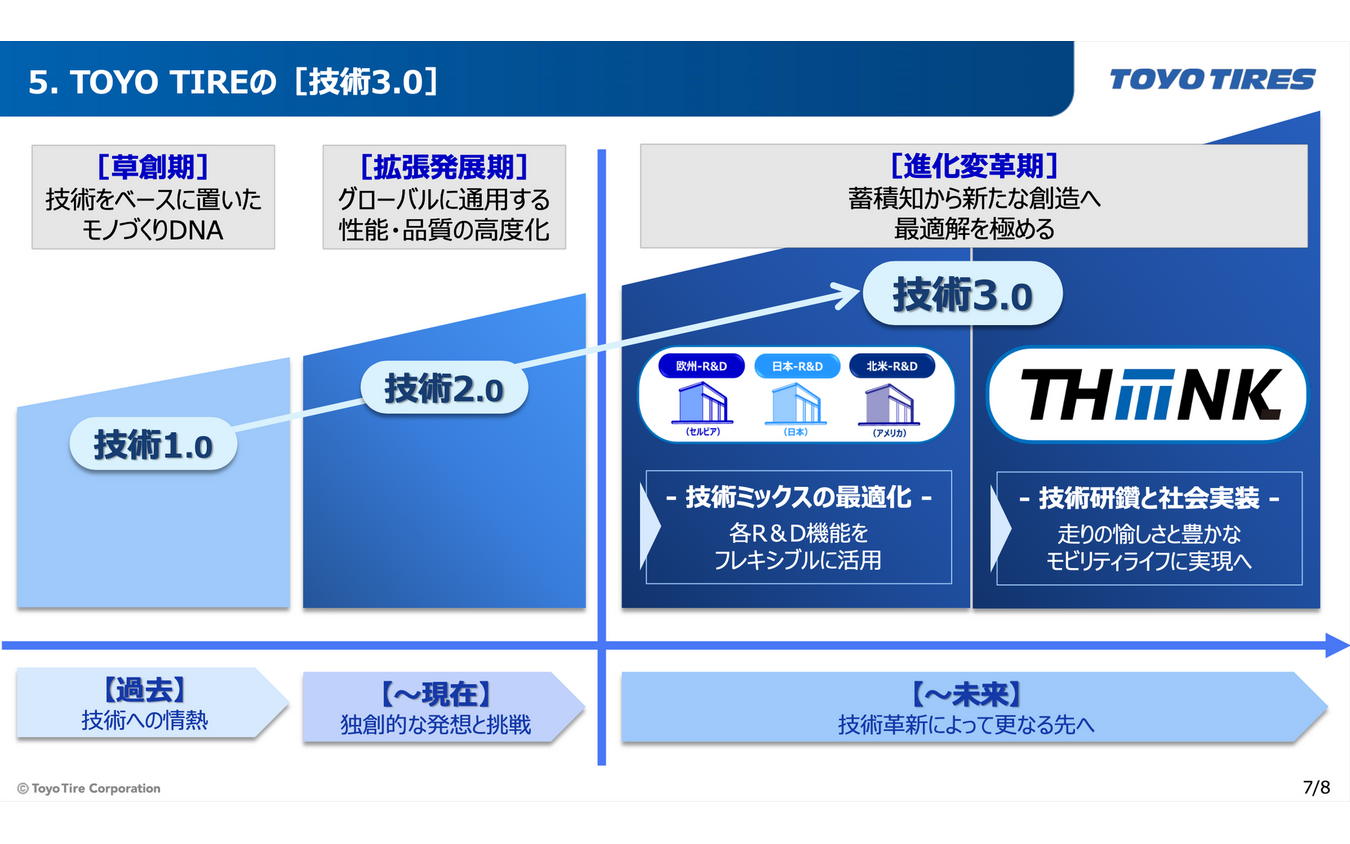

TOYO TIRE 代表取締役社長&CEO 清水隆史氏はじめにTOYO TIRE 代表取締役社長&CEO 清水隆史氏が登壇、80周年を迎えたトーヨータイヤに置ける新しいR&D体制について紹介された。現在は欧州R&D、日本R&D、北米R&Dの三極体制を築いているが、欧州のR&D機能をドイツから2026年内にセルビア工場内へと移管することを表明、2027年1月から新体制での稼働を予定している。

TOYO TIRE 新技術体系発表会

TOYO TIRE 新技術体系発表会

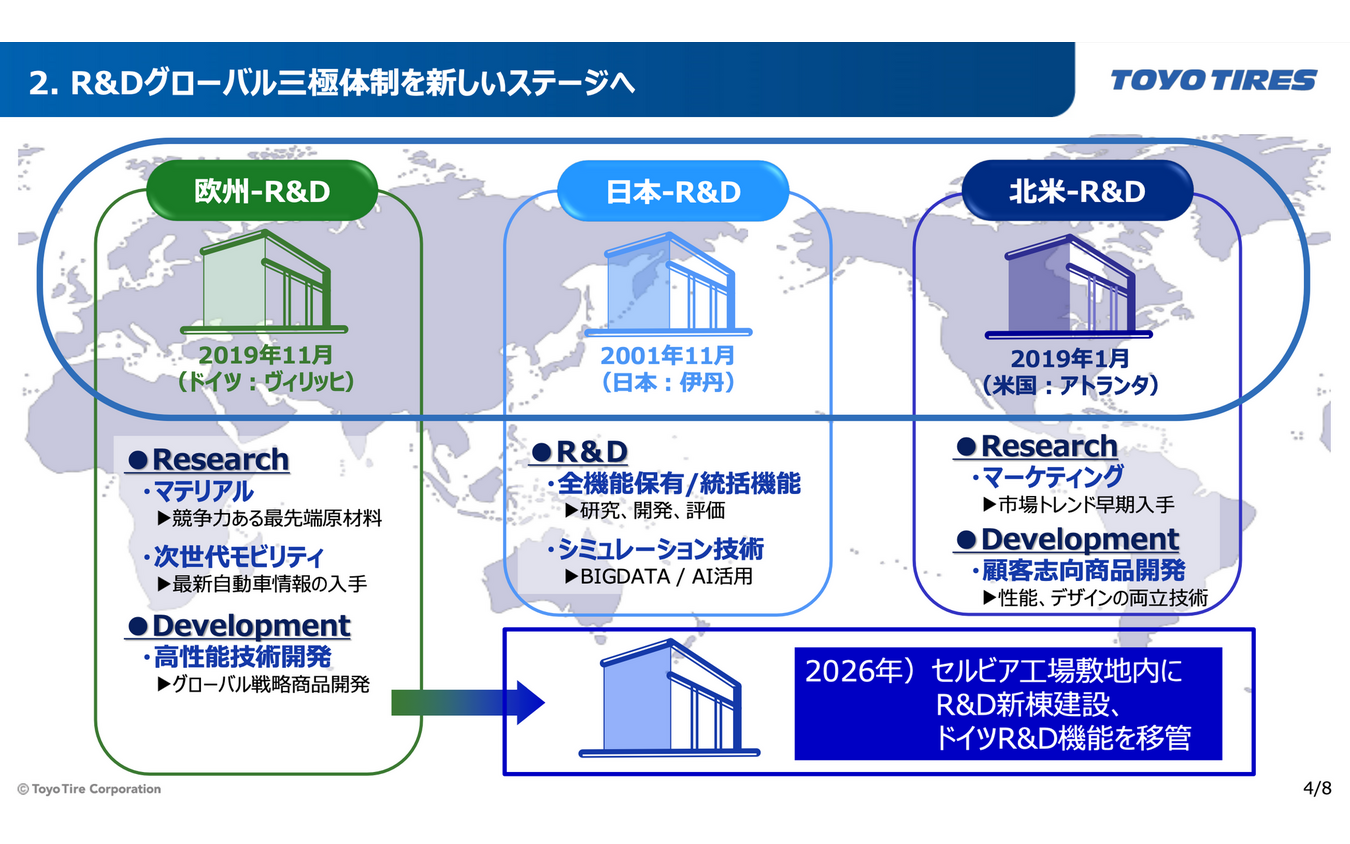

R&Dには20名規模の人員を配置、また工場建屋や試験機器などに対して50億円程度の投資を実施する予定で、新たな欧州でのR&D体制の構築が述べられた。特に欧州R&Dでは材料設計、加工技術の先端研究を進めることになる。

TOYO TIRE 新技術体系発表会

TOYO TIRE 新技術体系発表会またセルビア工場内にR&Dセンターを設置するメリットについては、シミュレーション技術の進化により開発のスピードはますますアップしているものの、最適化された設計が試作段階では機能しても生産時に思い通りの性能を発揮しないケースもある。そのため生産現場であるセルビア工場内にR&Dセンターを設けることで、より製造環境に近い環境での研究開発が可能になる体制とすることもR&Dセンター移管の理由とされた。

◆いままで培った技術をさらに高次元へと引き上げる「THiiiNK」に期待

取締役執行役員 技術統括部門管掌 守屋学氏

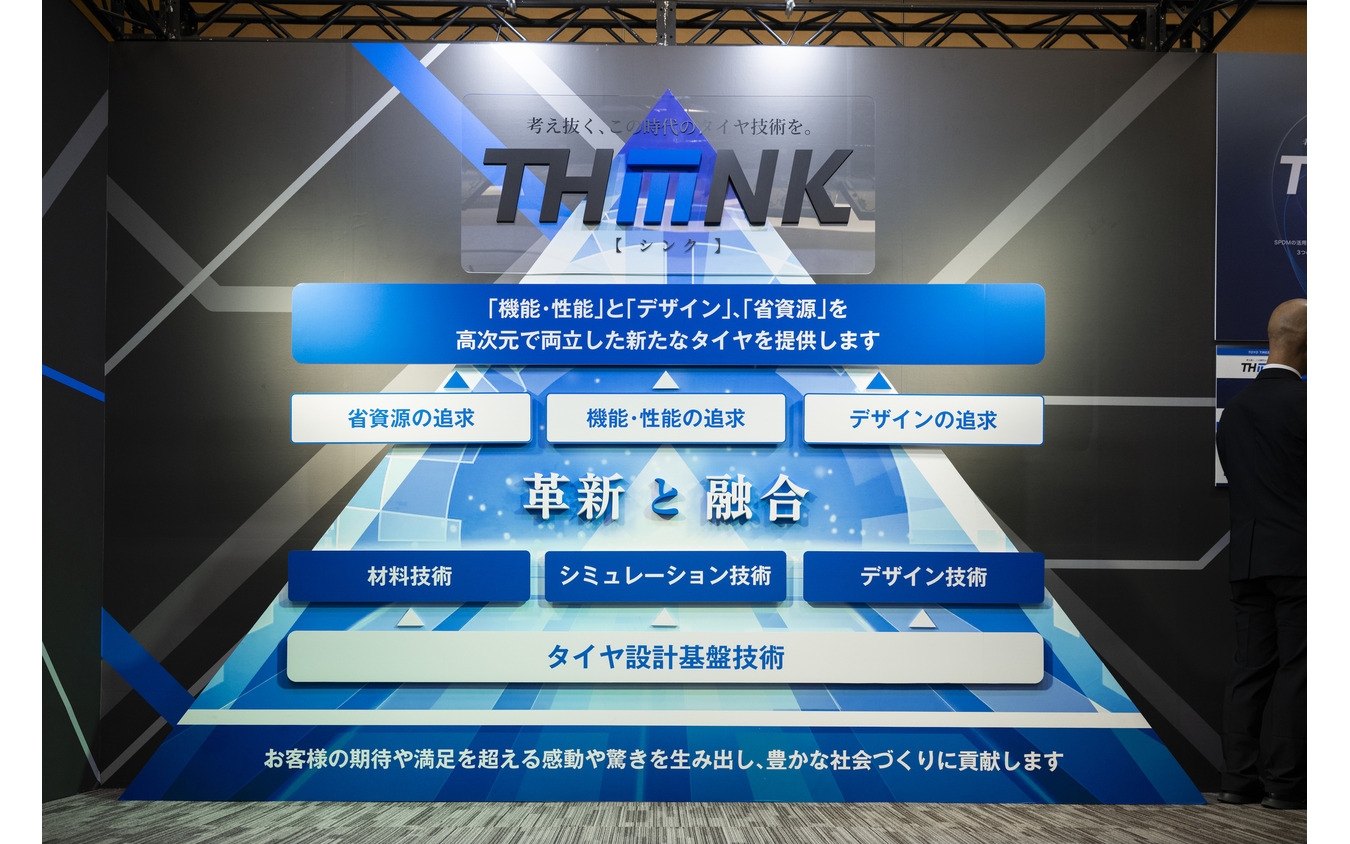

取締役執行役員 技術統括部門管掌 守屋学氏次に登壇したのは取締役執行役員 技術統括部門管掌 守屋学氏。発表したのは新技術体系である「THiiiNK」(シンク)。これまでトーヨータイヤが培ってきたタイヤ開発の技術を統合して新たな開発技術体系を生み出した点を強調した。具体的には材料技術、従来トーヨータイヤが持っているシミュレーション技術、デザイン技術をの3つの中核技術を踏まえて、機能・性能とデザイン、省資源を高次元で両立したタイヤ提供を可能にする新技術体験となった。「THiiiNK」に含まれる3つの「i」はinnovate/integrate/inspireを意味したネーミングである。

TOYO TIRE 新技術体系発表会

TOYO TIRE 新技術体系発表会THiiiNKの中核技術となるひとつが材料技術。ナノバランステクノロジーと呼ばれるナノ分析、ナノ解析、ナノ加工、ナノ素材設計といった材料開発の技術だ。例えば近年のタイヤ材料にはシリカの配合が主流になっている。ゴム表面の反応性が性能に直結するためシリカ混合は非常に大切な要素となるのが。これをナノ加工(精密混合)の技術を用いることでシリカが最適に分散した素材を作ることが可能になったことも進化のひとつだ。

またMI(マテリアルインフォマティクス)の利用でデータと知見を繋ぎ、膨大な情報をデータベース化、さらにはAI技術を用いることも含め開発機関を短縮することにも成功している。

TOYO TIRE 新技術体系発表会

TOYO TIRE 新技術体系発表会2つめの技術分野であるシミュレーション技術の進化も大きなポイント。従来「T-MODE」と呼ばれる、設計開発技術基盤を活用したシミュレーション技術のさらなる進化を進める。SPDM(シミュレーションプロセス・データ管理)やスーパーコンピューターを用いたHPC(ハイパフォーマンス・コンピューティング)技術を活用することで、シミュレーションのデータのさらなる充実化を図っている。

一般的にシミュレーションは専門の担当者が配置されるが、トーヨータイヤでは技術者が自ら端末を操作してシミュレーションを実施することが特徴で、入力インターフェイスも現場に合わせて最適化されている。そのためデータのサンプル数も膨大になり、ますますシミュレーションの精度をアップさせる環境とした。

一例としてはタイヤの空力シミュレーションや材料のシミュレーションなどにもT-MODEが活用される。それを支えているのは国内タイヤメーカーとしていち早く導入したスーパーコンピューターと、長年にわたって蓄積してきたシミュレーションデータだ。さらには汎用のプログラムではなく、自社開発による専用プログラムを使うことでタイヤ設計に最適化しているのもトーヨータイヤならではの優位な点となっている。

3つめの中核技術となるのがデザイン技術。こちらは大阪大学との共同開発を進めている意匠性と機能性との両立を図ることが可能な設計技術に注目した。AIによる設計手法を採り入れ、機械学習でモデリングしたものを使った合理的な高精度設計技術となった。従来は機械性と意匠性は別設計だったものを次世代では同時に行うことで開発スピードを加速させるメリットがある。

大阪大学 工学研究科 教授 藤田喜久雄氏

大阪大学 工学研究科 教授 藤田喜久雄氏当日は記者発表に大阪大学 工学研究科 教授の藤田喜久雄氏が特別講演を行い、共同研究の内容を説明した。そこではトレッドパターンの形を計算機から導き出すことをテーマにしている。

TOYO TIRE 新技術体系発表会

TOYO TIRE 新技術体系発表会機能をクリアしつつ同時にデザイン性も高いタイヤを作ることが目標となった。そのためには、様々なトレッドパターンをベテランの設計者が評価してデータとして蓄積、このデータを元に意匠をコンピューターで評価するシステムを構築。力強さなどの形容詞で評価し、いわば“感性のデータベース化”を進めるのがこの研究のポイントで、この技術を使えば将来的に、目的の性能をクリアする機能性と意匠性を高めた答えが導き出されることになるという。

◆技術の核となるタイヤ技術センター、NLS耐久シリーズとW2RCの参戦からモータースポーツの極限領域で技術研鑽を進める

TOYO TIRE 新技術体系発表会

TOYO TIRE 新技術体系発表会記者会見終了後、第2部ではタイヤ技術センター施設見学が実施された。THiiiNKのショールーム見学、シミュレーター見学、スーパーコンピューター見学を行った。THiiiNKのショールームではTHiiiNKの新技術体系を用いた実際のタイヤがズラリと並び、従来設計のモデルからの進化のポイントがそれぞれ解説された。

ショールームにはニュルブルクリンクを走る「PROXES Slicks(ニュルブルクリンクスペック)」さらにダカールラリーを走る「OPEN COUNTRY M/T-R」(ダカール・ラリー2025用スペック)といったレーシングタイヤも展示された。

NLS耐久シリーズ

NLS耐久シリーズ冒頭の清水社長からも語られたが、現在トーヨータイヤではドイツ・ニュルブルクリンクで行われる耐久レース(NLS耐久シリーズ)と世界ラリーレイド選手権、通称:W2RC(World Rally-Raid Championship)へと参加している。

ダカールラリー2025/チームランドクルーザー・トヨタオートボデー

ダカールラリー2025/チームランドクルーザー・トヨタオートボデー2025年シーズンのトピックは、TGR-DCと協力してTGRの若手ドライバーが4名(TOYO TIRES with Ring Racing/中山雄一選手、ジュリアーノ・アレジ選手、小高一斗選手、小山美姫選手)参戦し、開幕戦で2位/NLS-Lightで3位表彰台を獲得、さらにダカール・ラリー2025での市販車クラス12連覇(TLC/三浦昂選手)を果たすなど、業界だけでなく幅広く注目されている。

さらに担当者から、タイヤについて興味深い話を聞くことができた。シミュレーションの技術が進化して、製品開発はスピードアップしているが、レースのシーンで培った知見やフィードバックをそこに加えることで、より精度の高い製品開発が可能になるという。これはオン、オフのレースを積極的にサポートしているトーヨータイヤならではの大きな強みだ。ちなみに2026年のダカールラリーで用いるオープンカントリーM/T-Rの進化について尋ねてみたのだが、2025年のサステナブル素材の採用は継続するものの詳細はシークレットとされた。

TOYO TIRE 新技術体系発表会

TOYO TIRE 新技術体系発表会またドライビングシミュレーターの実験室では、設置されたドライビングシミュレーターであるコンパクトFSSを実際に試し、タイヤの違いによる操縦安定性、乗り心地をバーチャル官能評価として体感できた。またNHVシミュレーターと呼ばれるノイズをシミュレーションする機器も披露。こちらは素材やパターンなどによるノイズの変化を、試作前の段階にコンピューター上でシミュレーションして試聴できる設備であった。

最後にスーパーコンピューターの実物も見学。高速処理が可能な多コアCPUであることやプログラムの内製(=処理速度の向上)などについて説明を受けた。スーパーコンピューター活用の一例として、タイヤの空気抵抗のシミュレーションが紹介された。

タイヤの整流に関する計算は複雑で多様な要因が絡みあう、そんな膨大なデータや要因を用いてシミュレーションし、その効果を計るためには高速処理が可能なスーパーコンピューターが必須であることがわかった。

TOYO TIRE 新技術体系発表会

TOYO TIRE 新技術体系発表会タイヤ開発の新技術を知り同時に研究開発の現場を見学するといった普段は触れることの無いタイヤ開発の最前線を体感することとなったこの日の取材。進化し続けるトーヨータイヤのタイヤ開発の先進性を強く感じられる内容となったのだった。