魅力的な新型モデルが登場する2025年の国内外の二輪市場。EICMA(通称:ミラノショー)では、各国から最新鋭の二輪車やスクーターが数多く出展されるが、そうしたなか注目の一台が10月10日に発表されたホンダ『CB1000F』だ。1969年に登場した「ホンダドリーム CB750 FOUR」をルーツにもつ大型ロードスポーツモデルである。

◆新型「CB1000F」の世界観に魅了される

CBには過去、フェアリング付きの『CB750Fインテグラ』が存在したが、基本はフェアリング(カウル)をもたないネイキッドスタイルで、500cc、550cc、650ccや、プルバックハンドルのアメリカンタイプをシリーズとしてラインアップしていた時期もある。1977年には「CB750FOUR-IIおよびK」をベースに2輪車初のホンダマチック(2速AT)搭載モデルを「EARA/エアラ」として販売したこともある。

1992年の「CB1300 SUPER FOUR」や同年「CB750」、2010年の「CB1100」あたりが親戚筋で、純粋にパワーユニット、とりわけ出力/トルクと関係が深いエンジンのボア×ストロークでみれば2008年の『CBR1000RR』(SC59型)と兄弟関係なる。

ホンダ CB1000F

ホンダ CB1000Fさて、CB1000Fだ。デザインは往年のCB750Fをモチーフのひとつとし、イメージカラーにAMAスーパーバイクで活躍したフレディ・スペンサー選手のマシンカラーを模した「ウルフシルバーメタリック・ブルーストライプ」を採用したことも話題になっている。

迎えたCB1000Fの公道試乗。きれいに横一列で並べられた車両を前にしてCB1000Fの世界観にすっかり魅了されてしまった。屋外で改めて実車を見てみると、事前に画像でチェックしていた際の印象とはずいぶんと異なり、燃料タンクからサイドカウル、そしてリヤカウルに至るまで一貫したデザインテイストでまとめられており好感を抱いた。

筆者(西村直人)の好みはウルフシルバーメタリックでグレーストライプを用いたカラーリング。これに『CB1000F SE』のように「ヘッドライトカウル」(純正アクセサリーで用意)を装着したい。SEはCB1000Fの上位グレードで、ヘッドライトカウルのほかラジエーターグリル、グリップヒーター、クイックシフター、専用カラーステッチシートを採用する。

◆まるで400cc? 劇的な軽さに驚く

ホンダ CB1000F

ホンダ CB1000F

筆者は身長170cmで体重67kg。これにライディング用の厚手レザージャケット&パンツ、インナーには胸部と背中にCE規格のプロタクター、足元はロングブーツと正装で試乗に臨んだ。試乗は朝一で外気温は一桁台だったので、防寒着として厚手のインナーウェアを上下に着込んだ。まあまあモコモコの状態だ。

早速、跨がる。シート高は795mmとこのクラスにしては低めだが座面幅はしっかり確保されており、クラス相応のどっしりと腰掛ける感はある。驚いたのは軽さだ。サイドスタンドからの引き起こしは劇的に軽く、まるで400ccクラスのイメージだ。

さらに、ハンドル位置が高めなので押し引きの際も力をかけやすく車体(車両重量214kg)が20kg以上軽く感じる。リッターバイクに長年乗ってきた熟練ライダーの悩みのひとつに車両の重さがあるが、CB1000Fの登場で一気に解決か!?

左足で車体を支えてみる。スッと足が下ろせて足裏までべったりと着地した。両足でもほぼ足裏が着くので安心感は非常に高い。履いているロングブーツが関係してか左ステップに干渉することもあったが、もっともここは各人の履物やパンツ裾形状に左右される部分だ。

ホンダ CB1000F

ホンダ CB1000F改めてライディング姿勢を整えてみると、標準シートではフレーム位置との関係からか、太ももの裏側に軽い圧迫感をおぼえた。この圧迫感は両足をステップにのせている走行時には一切気にならなかったが、試乗中、幾度も意識したのは事実。

そこで、比較のため試乗会場に用意されていた「コンフォートシート」装着車に跨がってみる。こちらはウレタンの厚みを約33mm増やして体の圧力がかかる部位を分散し快適性を高める狙いがある。

「座り心地は良くなるけど、足つきが悪くならない?」と思われるだろうが、体験するとその逆だった。コンフォートシートの場合、ウレタンの厚みが増したため標準シートで抱いた太もも裏側の圧迫感は見事に消え去り、真下に足が下ろせる。しかも、この足位置だと左ステップとロングブーツの干渉もなくなった。これなら裾回りがかさばるレインウェアでも安心だ。タンデムシート部分のウレタンも厚みを増しているのでタンデムツーリング派にもおすすめしたい。

◆低速域の粘りと、むやみにスロットルを開けたくなる音色

ホンダ CB1000F

ホンダ CB1000F「Honda SMART Keyシステム」のスイッチノブをひねり、スターターボタンでエンジン始動。筆者はCB1000FのSC94E型エンジンと同ピッチのSC59E型エンジンを搭載するCBR1000RR(2010年式)を愛車にしているため、聞き慣れたクランキング音に心が和んだ。

“ガチャコン”とドグミッション特有の音と衝撃を伴いギヤを1速へ。CBR1000RRのように半クラッチをやや長めにとりながら発進すると早速の肩透かし。想像の1/3以下でミートポイントが訪れた。

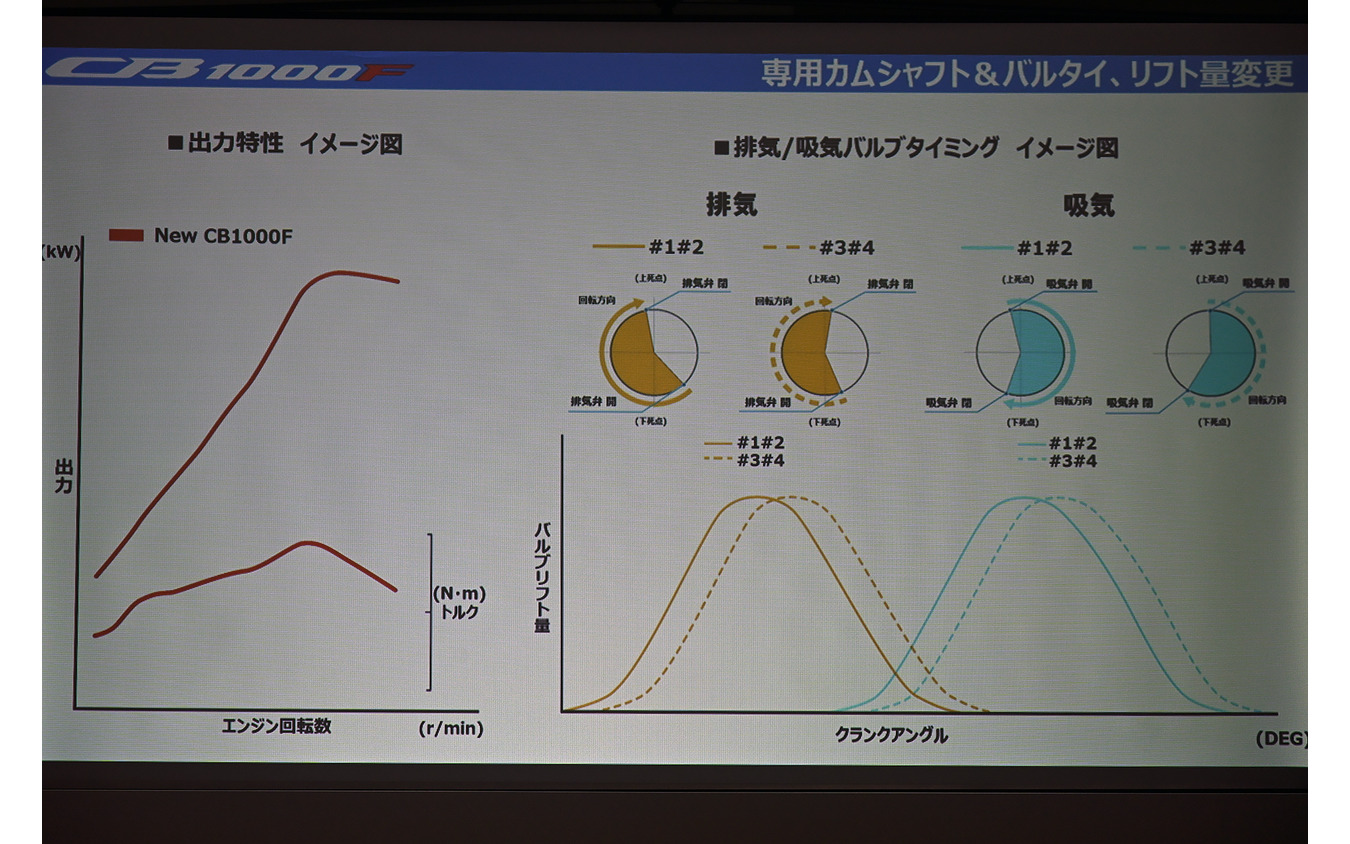

CBR1000RRと紹介したが、CB1000FのSC94E型エンジンは、正確には『CB1000ホーネット』のSC86E型エンジンがベース。ここから1~3速をローレシオ化し、さらに新設計のカムシャフトや専用のバルブタイミング&リフト量を設定し、さらにエアファンネルを専用設計とすることでCB1000ホーネットよりもグッと低中回転寄りのキャラクターに仕上げた。

1速ミート後は、試乗車にオプション装着されていたクイックシフターを頼りにクラッチレバーを握らず、スロットルも戻さず、ポンポンと左足をかき上げシフトアップする。シフトダウンも超絶スムースで、スロットルバイワイヤー(電子制御スロットル)との協調があるから減速時も必要最小限の自動ブリッピング機能が働き、正確に回転合わせが行える。2段分を一気に落とすような場面でもしっかり回転合わせしてくれるし、アシスト&スリッパークラッチが備わるため一定レベルまでの無理も効く。

ホンダ CB1000F

ホンダ CB1000F低速域の粘りは排気量なりにすばらしい。1速ギヤなら、それこそアイドリング回転数をちょっと下回るあたりも実用領域。214kgの軽量ボディと相まって、荷物を満載、もしくはタンデム走行時であってもフルロックUターンが気兼ねなく行える。これはいいぞ! リヤブレーキの操作性が良いので制動しながらの低速旋回は冗談ぬきで鼻歌まじり。走り出しの軽快さや、低速域でのとっつきやすさは普通自動二輪車並。

それにしても、いい音色だ。吸・排気バルブタイミングを左右の2気筒間、つまり1/2シリンダーと3/4シリンダーでTDCとBDCのタイミングを吸排気それぞれでわずかにずらした。これにより、「CB750F」を思わせる「ドルッゥ・ドルッゥ・ドルッゥ」というエンジンサウンドを響かせる(この手法は過去、CB1100にも採用)。トンネルではむやみにスロットルを開け閉めして音色を楽しんだくらい。

私ごとだが、大型二輪免許取得は試験場での一発試験時代(1990年)だった。ゆえに民間の大型教習所で練習し試験に臨んだわけだが、その際の教習車がCB750F(1979年~1982年)。CB750Fは人生初の大型二輪だったわけで、最新のCB1000Fに乗りながら思わず懐かしさがこみ上げてきた。

◆“コシがある”乗り味と、5000回転で豹変するエンジン

ホンダ CB1000F

ホンダ CB1000Fライディングポジションは熟練ライダーにも好まれるアップライトな設定。170cmの筆者だと上半身は極めて軽い前傾となる。ハンドル幅は筆者からすると15mmほどワイドに感じられたが、ゆえにアップライトながらコーナリング時の抑えも効きやすく、試乗から数十分で身体に馴染んだ。

乗り味も絶妙で、一言で表現するなら“コシがある”。一般道路から山道をリズミカルに走行するような常用シーンでは、大小の凹凸路面での「順応性」と、ブレーキングから車体を倒し込み徐々にスロットルを開けて行く際に求められる「耐性」とのバランスがすばらしかった。

フレーム/サスペンションともにCB1000ホーネットをベースにするが、フレーム前部のボルト回りは、より柔軟にいなせるよう仕様を変更。また、シートレールは専用に興している。

フロントサスペンションにはSHOWA(アステモ)製のセパレート・ファンクション・フロントフォーク・ビッグピストン倒立タイプを採用。これに伸び/縮み側の減衰力とプリロード調整機構が付く。リヤサスペンションには分離加圧式シングルチューブタイプのクッションユニットとCBR1000RR専用のリンクレシオを採用したプロリンクをおごる。

ホンダ CB1000F

ホンダ CB1000F車体の軽さだけがCB1000Fのチャームポイントではない。やはりスーパースポーツ由来のSC94E型エンジンだけあり、5000回転を超えてからは豹変する。ボア76.0mm×ストローク55.1mmの999cc 4気筒エンジンは雄叫びを上げながら、10,000回転のレッドゾーンまで出力の大きな落ち込みを見せず、一気に上り詰めていく。低速ギヤでは下り坂でも前輪を浮かせながら突き進むほどに力強い。

もっともそれは、一定回転数までの消音を目的としたマフラー内蔵バルブが開いた際の(≒解放された)CBR1000RR(SC59型)に及ばないが、キャラクターは間違いなく相似形だ。ハンドル、フレーム、ステップには4気筒特有とされる高い周波数帯の振動をわずかに発生させ、適度な緊張感とともにぐんぐん速度を高めていく。

ブレーキングは想像の2段階上だった。前後のブレーキシステムもCB1000ホーネットがベースだが、フロントブレーキはレバーの握り込み直後こそ減速度が素早く立ち上がるが、ブレーキホースの膨張率をホーネットから変更し、握り込みを強めていっても一気にガツンと制動力は高まらない。もっともシステム自体は強靱だから、しっかり握ればいつでも強烈なストッピングパワーが引き出せる。

ホンダ CB1000F

ホンダ CB1000F6軸IMU(Inertial Measurement Unit)による「コーナリングABS」の存在も安心感を高めてくれる。6軸IMUとは、(1)ピッチ、(2)ロール、(3)ヨーの角速度、(4)前後、(5)左右、(6)上下の加速度のことで、IMUとは慣性計測装置。6軸の情報は、エンジンコントロールユニットとモーターサイクル用スタビリティコントロールユニットに送られ、情報はそこで分解・精査されコーナリングブレーキング時の姿勢変化を抑える。

◆純正アクセサリーでも楽しみたい

CB1000Fでは高速道路も走らせた。試乗はヘッドライトカウルのない標準仕様だから風圧なそれなりに受けると覚悟していたが、100km/hまでであれば風圧は想像の範囲内で、連続走行も難なくこなせた。試しに80km/hに車速を落とすと、胸まわりの風圧は想定よりも大きく減った。

「ネイキッドモデルこそ風圧コントロールを徹底すべきであると考え、CB1000Fでも風洞実験もしっかり行っています。5インチフルカラーTFT液晶メーターの四角い形状は、優れた空力性能を得るための必然であり、体感いただいた通り、実際の風圧低減に寄与しています」(本田技研工業 二輪・パワープロダクツ開発生産統括部 村上弘明さん)。

ホンダ CB1000F

ホンダ CB1000F「SEに標準、純正アクセサリーで購入いただけるヘッドライトカウルもライト全周に等間隔の隙間をあけて整流効果を高めました」(本田技研工業 二輪・パワープロダクツ事業本部 杉浦健史さん)。

CB1000Fでは、純正アクセサリーのひとつ「トップボックス」の装着率が高くなると考え、ひとつひとつの開発もしっかり行ったという。とはいえ、トップボックスを使用するには「リヤキャリア」、「トップボックス取付ベース」など合計11万6633円と大きな出費を強いられる。

しかし、トップボックスに加えて、左右に純正アクセサリーの「サドルバック」(バリスティックナイロン製で取り外した際はショルダーバックとしても使用可能)も装着し、なおかつ荷物を上限まで積載した場合の高速走行テストもシビアコンディションで行い、ハンドルが左右に振られるシミー現象が出ないように設計を行っている、と聞けば納得だ。

ホンダ CB1000Fの純正アクセサリー装着車

ホンダ CB1000Fの純正アクセサリー装着車純正アクセサリーでおすすめは「メインスタンド」。年齢を重ねていくとセンタースタンドをかけるのが億劫になるしリッターバイクとなればなおさらだ。それが専用設計のメインスタンドは両手を車体に添えて右足にちょっと体重をのせただけで214kgの車体が軽々と持ち上がり、そのままスッとかけられる。嘘みたいに軽いのだ。ホンダは「あなた好みのアクセサリーを装着して初めて、CB1000Fは完成する」とまで言い切っていた。

CB1000Fの年間販売計画は5000台のところ、2025年10月21日現在で1600台の受注があり、週末を迎える度に台数は増えているという。いわゆるスペンサーカラーのウルフシルバーメタリック(ブルーストライプ)が一番人気で37%、続いてグラファイトブラックが25%、ウルフシルバーメタリック(グレーストライプ)が11%と続く。スペンサーカラーのウルフシルバーメタリック(ブルーストライプ)のみのCB1000F SEの販売比率は全体の27%だ。

西村直人|交通コメンテーター

クルマとバイク、ふたつの社会の架け橋となることを目指す。専門分野はパーソナルモビリティだが、広い視野をもつためにWRカーやF1、さらには2輪界のF1と言われるMotoGPマシンでのサーキット走行をこなしつつ、4&2輪の草レースにも精力的に参戦中。また、大型トラックやバス、トレーラーの公道試乗も積極的に行うほか、ハイブリッド路線バスやハイブリッド電車など、物流や環境に関する取材を多数担当。国土交通省「スマートウェイ検討委員会」、警察庁「UTMS懇談会」に出席したほか、東京都交通局のバスモニター役も務めた。大型第二種免許/けん引免許/大型二輪免許、2級小型船舶免許所有。日本自動車ジャーナリスト協会(A.J.A.J)理事。2023-2024日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。(財)全日本交通安全協会・東京二輪車安全運転推進委員会指導員。日本イラストレーション協会(JILLA)監事。

![音楽をワイヤレスで聴けてないのなら、最新「FMトランスミッター」に要注目![特選カーアクセサリー名鑑]](/imgs/sq_m_l1/2186659.jpg)