自動運転技術開発を手掛けるロボットベンチャー企業「ZMP」は3月13日、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス内において、世界初となる宅配ロボット(CarriRo Deli)によるコンビニ商品の無人配送実証実験を1月21~31日の約10日にわたって実施。その成果を報道関係者に公開した。

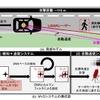

宅配ロボットは約200mの距離を自律で自動走行

この実験には、コンビニのローソンと慶應義塾大学SFC研究所が協力。約半年間の準備期間を経て実験がスタートしたものだ。この日、公開されたのは専用アプリで注文したものを宅配ロボット(CarriRo Deli)が指定場所まで届ける一連の流れ。

実験で参加者はスマホに専用のアプリをダウンロードし、ユーザ登録を行った後、ローソンの弁当や飲み物、スイーツなどを注文。キャンパス内に準備した仮設店舗から指定した配達拠点までCarriRo Deliが注文品を届け、その場所で商品を受け取ることができた。注文商品を受け取る際は、発注者のスマホに送られたQRコードを宅配ロボットのカメラにかざす。これでロッカーの鍵が開くので、発注者はロッカーの扉を開いて注文品を取り出せるようになる。

店舗側では注文品をレシート共に宅配ロボット内に収納する宅配ロボットには前方監視用のステレオカメラが搭載され、左右に各1個、後方に1個のカメラを配置。また、周囲約100mの範囲でセンシングする3D・LiDARや低い位置の状況をセンシングする2D・LiDARを各1機ずつ搭載。これらが相互に連携しながら走行する。また、3D・LiDARは将来地図を生成するのに使うことも想定しているという。

店舗側では注文品をレシート共に宅配ロボット内に収納する宅配ロボットには前方監視用のステレオカメラが搭載され、左右に各1個、後方に1個のカメラを配置。また、周囲約100mの範囲でセンシングする3D・LiDARや低い位置の状況をセンシングする2D・LiDARを各1機ずつ搭載。これらが相互に連携しながら走行する。また、3D・LiDARは将来地図を生成するのに使うことも想定しているという。

荷物を載せるカーゴボックスはネジ止めの脱着式となっており、荷物のサイズに応じて交換することが可能となっている。また、用意された5台の宅配ロボットは、それぞれに異なるキャラクターが設定されており、それが実験では好評だったという。

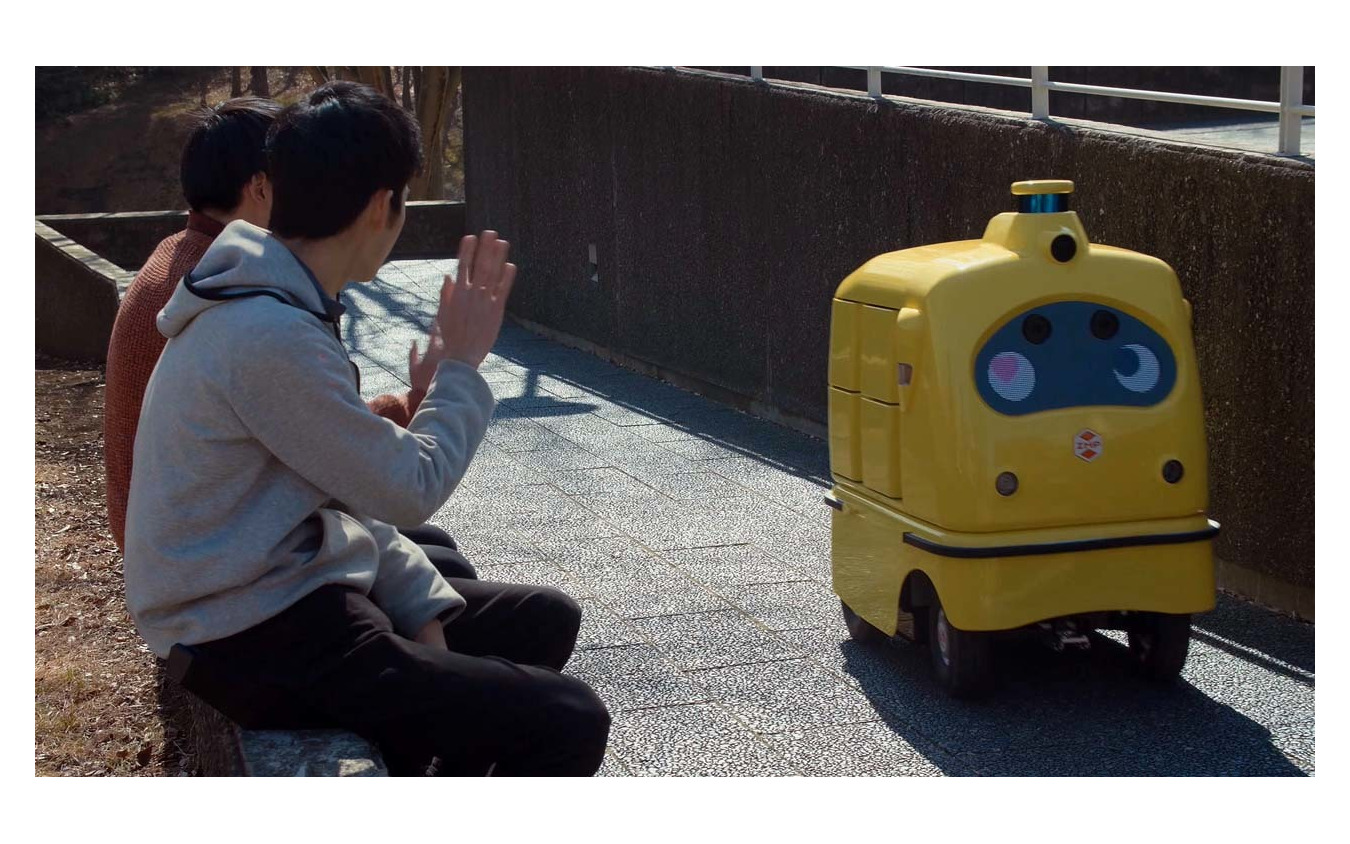

用意された5台の宅配ロボットロボットが走るのは慶応大湘南藤沢キャンパス内に準備された約200mのコース。あらかじめ憶え込ませた地図データに基づいて6km/hで走行したが、この間に遭遇する人や障害物に対しては宅配ロボット側のセンシングによって自律で対応した。道路を横断する際は、走ってくる車両やランニング中の学生なども認識。障害物を認識すれば自動停止し、また人とすれ違う際は正面の液晶パネルによって表情を変え、声を発して挨拶するなどのコミュニケーション機能も搭載されている。

用意された5台の宅配ロボットロボットが走るのは慶応大湘南藤沢キャンパス内に準備された約200mのコース。あらかじめ憶え込ませた地図データに基づいて6km/hで走行したが、この間に遭遇する人や障害物に対しては宅配ロボット側のセンシングによって自律で対応した。道路を横断する際は、走ってくる車両やランニング中の学生なども認識。障害物を認識すれば自動停止し、また人とすれ違う際は正面の液晶パネルによって表情を変え、声を発して挨拶するなどのコミュニケーション機能も搭載されている。

宅配ロボットが持つコミュニケーション機能に高い評価

実験に協力した慶應義塾大学SFC研究所政策・メディア研究科の大前学教授によれば、「この企画への参画についてはむしろ学生の方が賛成した。昼休み時間がわずか20分しかない中で、学生たちは効率よく昼食をとるのにぜひこのシステムを導入して欲しいと10人が参加に手を挙げた」という。

また、「CarriRo Deliの技術的な面は全面的にZMPが独自で作ったもので、学生たちからは特にコミュニケーション機能に対する評価が高い。今回の経験が学生たちが将来活躍する上での原動力にもつながっていく」(大前教授)と将来への期待を込めた。

宅配ロボット(CamRo Deli)は走行中にすれ違った人たちに表情を変えたり言葉を発して愛想を振る舞うこのコミュニケーション機能についてZMPの谷口恒社長は、「CarriRo Deliはコミュニケーションを重視しており、それはほぼ完成に近づいている。ロボットの目に当たる部分は人を認識するとアイコンタクト機能が動作して表示を変える。ロボットの色に応じて、例えばYellowなら優しい声にするなど、ちょっとした遊び心を加えている。これが学生たちから『かわいいのでまた利用したい』、『早く実現して欲しい』といった声もいただく根拠になった」と話した。

宅配ロボット(CamRo Deli)は走行中にすれ違った人たちに表情を変えたり言葉を発して愛想を振る舞うこのコミュニケーション機能についてZMPの谷口恒社長は、「CarriRo Deliはコミュニケーションを重視しており、それはほぼ完成に近づいている。ロボットの目に当たる部分は人を認識するとアイコンタクト機能が動作して表示を変える。ロボットの色に応じて、例えばYellowなら優しい声にするなど、ちょっとした遊び心を加えている。これが学生たちから『かわいいのでまた利用したい』、『早く実現して欲しい』といった声もいただく根拠になった」と話した。

実験に参加したローソンの牧野国嗣理事執行役員オープン・イノベーションセンター長も、「ローソンではいかに顧客に便利さを届けるかを常に考えている。さらに便利さを追求する時、自動運転によるラストワンマイルを想定する。ただ、無人宅配だと無機質になりがち。ZMPの宅配ロボットにはコミュニケーション機能が備わっており、それを補完する能力がある。ローソンとしては買い物以上の価値を顧客に届けられることを念頭に置いて行きたい」とZMPの宅配ロボットのコミュニケーション機能を高く評価した。

一方、公道での実用化について谷口社長は、「現状では公道を走ることは出来ない。しかし、2020年の東京オリンピックまでには実現したい。世界から訪れる観光客が『日本ではデリバリニーに面白いロボットが使われている。クールジャパンだ』との印象を持たれるようにしたい」とも話した。また、セキュリティについては「遠隔操作によって周囲を常に監視しており、何らかの被害を受けた際にはロボット自身が警告を発する。同時にカメラで撮影していることも相手に伝えることを想定している」(谷口社長)と答えた。