三菱電機はこのほど、DSRC(狭域無線通信)の路側設備と車載器を開発し、報道陣を対象にデモンストレーションを行った。

三菱電機は、高速・大容量・多チャンネル通信でマルチアプリケーション対応可能な無線規格DSRCの応用システムを開発。音声ガイダンスで走行支援や各種サービス案内などをサポートすることが可能となった。

西名阪自動車道藤井寺料金所を7月14日9:40ごろから17:00ごろまでにETCで利用したクルマの走行データが利用明細に反映されていない。また、前払い利用金額も前払いの残高から差し引かれていない。

12日7:50から13日0:30までの間に、関越自動車道新座料金所を利用したユーザーの走行データが利用明細に反映されず、またその走行分の前払い利用金額も前払いの残高から差し引かれていない。

アメリカでは、レンタカー会社がクルマにGPSデバイスを装着し、ドライバーの速度違反に対して独自の罰金を課する、というようなことが起きている。

関越自動車道新座料金所でETC専用レーンの一つが進入禁止の赤信号になっていた。隣のレーンを通過しながら見ていると、赤信号の専用レーンには輸入大型四輪駆動車が開閉バーにボンネットを接触させた状態で止まっていた。

6月21日から始まっていた阪神高速ETC化キャンペーン。助成金の一般車両枠1万5000台が6日にいっぱいになったため、1カ月もたたずにキャンペーンは終了した。締め切りは12月31日の予定だったので、早い終了だった。

道路システム高度化推進機構(ORSE)が2004年6月末現在のETCセットアップ台数を発表。それによると累計で318万3369台、月計で17万5115台がETCをセットアップした。5月末に比べて、約1万1000台も増加した。

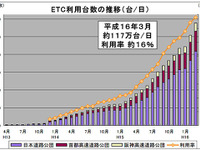

国土交通省は30日、道路行政の通信簿とも言える「道路行政の平成15年度達成度報告書・16年度業績計画書」を公表した。ETCについては目標だった全国ベースの利用率15%に対し、実績は16%と目標を上回った。

阪神高速道路公団が21日から開始した、ETC購入資金を援助する『阪神高速ETC化キャンペーン』は、早々と業務車両枠は対象の7000台に達した。