◆原付黎明期の発想がよみがえる

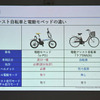

原付バイクの原点回帰と言っていいだろう。正式には原付バイクは「原動機付自転車」といい、スズキが二輪車メーカーとして最初に発売したのは、1952年(昭和27年)の「パワーフリー号」だった。

折りたたみできる原付一種枠の電動モペッド「スズキ e-PO」

2サイクル36ccの補助エンジンを自転車に搭載したもので、二代目社長の鈴木俊三氏が「自転車にエンジンが付いていたら楽だな」という発想のもと開発され、54年まで販売された。それが半世紀以上を経た現代に電動化し、復活するかもしれない。スズキの『e-PO(イーポ)』だ。

スズキ e-PO(イーポ)

スズキ e-PO(イーポ)e-POはパナソニックサイクルテックの折りたたみ式電動アシスト自転車『OFF TIME(オフタイム)』(税込み15万8000円)をベースに、原付一種枠の電動モペッドとしている。

2023年秋におこなわれた「ジャパンモビリティショー2023」で参考出品として初公開され、話題を集めると、スズキは公道走行調査も実施。ナンバーを取得し、今回、新聞やテレビも呼ぶ大々的なメディア向け試乗会も開かれた。

製品化ももう間近ではないか!? 実際に乗ってみると、その完成度の高さから、そう期待せずにはいられない。

◆「ペダルを漕げば進む」という絶対的安心感

ホンダ・カブF型に乗る筆者(青木タカオ)

ホンダ・カブF型に乗る筆者(青木タカオ)

パワーフリー号がそうだったように、ペダルを漕いで進むことができるし、右手のグリップをひねるだけでも走行し続ける。電動アシスト自転車がそうであるように、人がペダルを踏む力は少しでいい。電動モーターが力強く補助してくれるのだ。

筆者はホンダコレクションホールで動態保存されているホンダ『カブF型』(1952年/昭和27年)に乗った経験がある。パワーフリー号もそうだが、内燃機エンジンを動力源とするカブF型ではペダルを漕いで勢いをつけ、クランクを回して始動させなければならない。EVならスイッチひとつで電源が入り、排気ガスも音も出ない。

そしてカブF型もパワーフリー号も、エンジンの力が足りないと感じれば、乗り手がペダルを漕いで補助することができる。e-POにもペダルが付いており、それが可能なのだ。

スズキ e-PO(イーポ)

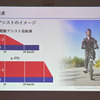

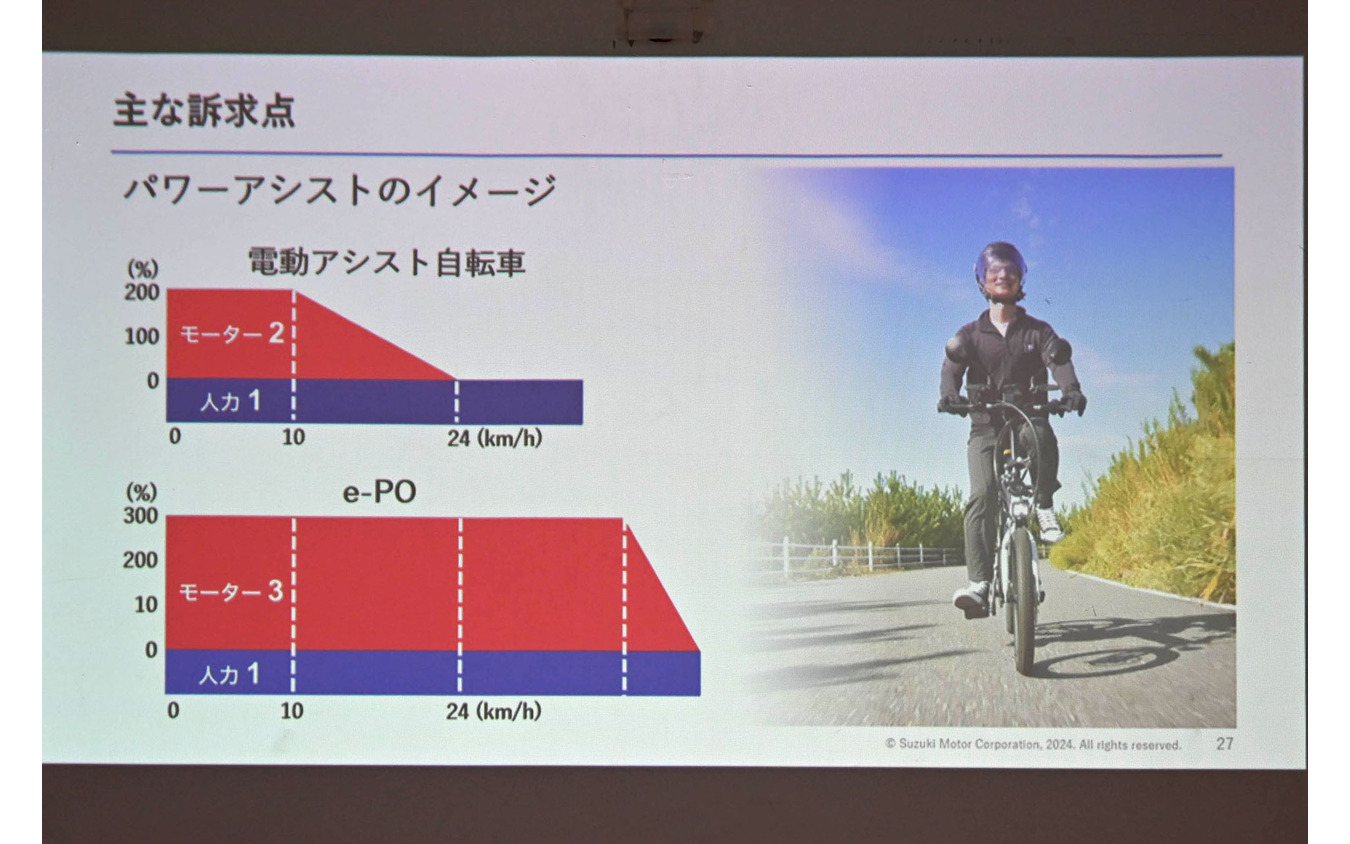

スズキ e-PO(イーポ)定格出力250Wのパナソニックサイクルテック製のカルパワードライブユニットが搭載され、踏み出しからアシストがものすごく力強い。オフタイムでは速度が上がるにつれてアシスト力を弱め、24km/hでアシスト力をゼロにするが、原付一種登録であるe-POでは人力に対して3倍ものアシスト力を30km/h付近までキープし、発揮してくれるからだ。

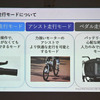

これをスズキでは「アシスト走行モード」とし、ペダルを一切漕がずにモーターの駆動力のみ右手のグリップをひねるだけで走る場合を「フル電動モード」と呼ぶ。

ただし切り替えスイッチはなく、ライダーがペダルに入力する(漕ぐ)か否かでシームレスに移行するから、モードの切替を意識する必要はない。操作はきわめて簡単で、自転車に乗れれば誰でも運転ができるだろう。

スズキ e-PO(イーポ)

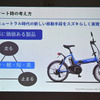

スズキ e-PO(イーポ)また、e-POでは電池切れでもペダルを漕いで人力だけで走行できるよう、ライトやウインカーなど灯火器類を作動させるだけの電力を残せるように設計しているのも見逃せないポイントだと言える。もしもバッテリーが切れたとしても、自転車のように漕げば進めるという安心感はとてつもなく大きいと思う。

ちなみに電動に頼らず、人力のみペダルだけで進むことを「ペダル走行モード」といい、この場合も道交法では原付一種扱い。自転車専用道などは走ってはならないので注意だ。

◆アシスト力3倍!ターゲット層は

スズキ e-PO(イーポ)

スズキ e-PO(イーポ)公道を想定したクローズドコースが用意され、体重67kgの筆者の場合、35km/hを超えたあたりまでフル電動モード(漕がない)でスピードを出すことができ、ペダルを漕げば(アシスト走行モード)、46~47km/hまで速度を出すことができた。

ハンドルやシートの触感を含めて乗り心地は自転車で、動力性能的には充分すぎるほど。意外なほど速い。今回のコースは平坦だったものの、下り坂ならもっとスピードが出るだろうし、7段ギヤが備わっているから上り坂も苦にしない。

電動アシスト自転車がモーター補助を1:2にセーブするの対し、e-POのアシスト力は3倍と強力だが、発進時からスムーズに車体を加速させ、唐突にトルクが出ないよう制御されているのも秀逸だ。

スズキ e-PO(イーポ)

スズキ e-PO(イーポ)ペダルの漕ぎはじめ、あるいはスロットルグリップをひねると同時にトルクがドンっと出てしまうと、扱いにくさやを怖さを感じてしまう。しかし、バイクに乗った経験のない人に乗ってもらい意見を聞くと「気軽に乗れる」「快適」「楽しい」と、好印象であることがわかった。

ターゲット層はここにあるのではないかと筆者は思う。これまでモーターサイクルに乗ったことのない人が、グリップをひねれば爽快に進んでいき、軽快性や風を感じて「バイクっていいな」と興味を持ってもらえれば嬉しい限りではないか。

既存のバイクユーザーではなく、二輪車の経験が少ない人に乗ってもらい、その先にはスクーターやスポーツバイクといった選択肢があることを知ってもらうキッカケになる気がしてならない。

◆クルマにも積める気軽さと「楽しさ」

スズキ e-PO(イーポ)

スズキ e-PO(イーポ)チーフエンジニアの福井大介(二輪事業本部二輪営業・商品部)さんは、「“普段使いからレジャーまで、身近な移動をもっと自由に!” をコンセプトに、電動アシスト自転車の気軽さと、EVスクーターの快適さを融合させた新ジャンルの原付一種モビリティです」と言う。

オフタイムは折りたたみモデルで、e-POもその機能を踏襲した。クルマに積んだり、玄関や部屋の中に入れることもできる。電動なのでガソリン漏れの心配がないなど、スペースさえあれば置き場を選ばない。

内燃機エンジンを電動にした原動機付自転車は、まさに新ジャンルとなって現代によみがえろうとしている。航続距離はおよそ20kmだと神谷洋三さん(二輪パワートレイン技術部技術企画課)が教えてくれた。自転車だと少しきついが、バイクだと物足りないくらいの近距離移動に最適だ。

スズキ e-PO の先行開発を担当した神谷洋三さん(二輪パワートレイン技術部技術企画課)

スズキ e-PO の先行開発を担当した神谷洋三さん(二輪パワートレイン技術部技術企画課)神谷さんは「カーボンニュートラル時代に相応しい新しい移動手段をスズキらしく実現する」と、開発スタート段階で考えたという。二輪メーカーであるスズキがつくるからには、「走る・曲がる・止まる」はもちろん、楽しくなければならない。

今回の試乗コースでは、直線でスピード上がった後にコーナーが待っている。しっかりと減速してから、カーブへ進入していかなければならないが、そこで感じるのがフロントブレーキのコントロール性が優れることだ。

e-POでは前輪ブレーキがディスク化され、安定した制動力と高い操作性を獲得している。「ジワーとブレーキをかけていくことができる」と筆者が試乗後に伝えると「そうでしょう。こだわったポイントのひとつです」と、神谷さんは胸を張る。

スズキ e-PO(イーポ)

スズキ e-PO(イーポ)「タイヤサイズはフロント18-2.125/リヤ20-2.125で、e-POはワンサイズ太いタイヤを履かせています」(神谷さん)

オフタイムからわずか3.2kg増でしかない装備重量23kgを実現。単なる移動手段ではなく、二輪車を操る楽しさも追求している。

◆胸を張って合法に乗れる

出力が大きすぎる電動アシスト自転車を含み、違法な電動モペッドの取り締まりが強化されている中、原付一種登録でナンバーを取得して、きちんとした合法モデルとして乗れる。スズキ×パナソニックというバイクとアシスト自転車の大手国産メーカーが共同開発したことの安心感、信頼性は絶大だ。

さまざまな移動手段が提案されている今だらこそ、時代がe-POを求めているのではないだろうか。可能性を無限大に感じた。

スズキ e-PO(イーポ)

スズキ e-PO(イーポ)青木タカオ|モーターサイクルジャーナリスト

バイク専門誌編集部員を経て、二輪ジャーナリストに転身。自らのモトクロスレース活動や、多くの専門誌への試乗インプレッション寄稿で得た経験をもとにした独自の視点とともに、ビギナーの目線に絶えず立ち返ってわかりやすく解説。休日にバイクを楽しむ等身大のライダーそのものの感覚が幅広く支持され、現在多数のバイク専門誌、一般総合誌、WEBメディアで執筆中。バイク関連著書もある。