2024年末、スバルは、かねてからその存在を知られていたフルハイブリッドを、『クロストレック』に搭載して発売した。ちょっと時系列でその足跡を辿ってみよう。

ついに市場投入されたフルハイブリッド

スバルがトヨタのTHS IIを採用する水平対向フルハイブリッドシステムの存在を最初に発表したのは2020年1月20日の「スバル技術ミーティング」だった。しかし、それ以降全く続報が出ることもなく、時代は2020年あたりでEVシフト全盛時代へと突入する。内燃機関はいつ禁止されるのかが取り沙汰される始末で、もはやスバルのハイブリッドは世の中から忘れ去られるのではないかと思えた。

しかし、2024年に入ると、その絶対に思えたEVシフトへわずかに亀裂が入り始める。長い長い雌伏期間を経て、2024年5月28日。スバルはトヨタ、マツダとともに都内の会場で「マルチパスウェイワークショップ」を開催し、トヨタのTHSの部品提供を受けたハイブリッドのお披露目を行った。それはカーボンニュートラル燃料の時代が動き始めた瞬間だったと思う。

同年9月には富士山麓のクローズドコースにて、この新しいハイブリッド(HEV)モデルであるクロストレックの試乗会も開催し、新システムの名称が「S:HEV」であることが発表された。そしていよいよ、スバルファンが首を長くして待ち侘びたこのクロストレックS:HEVは12月5日に発売された。2025年1月末には、スバル恒例の雪上試乗会も開催されて、この新しいシステムを青森の山岳路で存分に試すことができた。

新設計の複雑なシステム

さてこのスバルの新しいハイブリッドシステムが、トヨタのTHS IIをベースにしていることはすでに書いた通りだが、ただ、そこをあまり軽く受け止めてはいけない。確かに、駆動モーターやジェネレーターといったハイブリッドの主要コンポーネントは、THS IIから譲り受けたものだが、縦置き水平対向というエンジンと、スバルのAWDシステムに搭載する都合上、システムそのものはスバルによって新設計されている。

つまり、部品単位の流用をしつつ、スバルの中核的価値であるシンメトリカルAWDを成立させるために、ハイブリッドシステムを新たに設計し直しているのだ。

そういう意味では、同じ部品を共用する別物である。「FRのAE86の4AGユニットを流用してミッドシップのMR2を造る」くらいか、それ以上の別物だ。

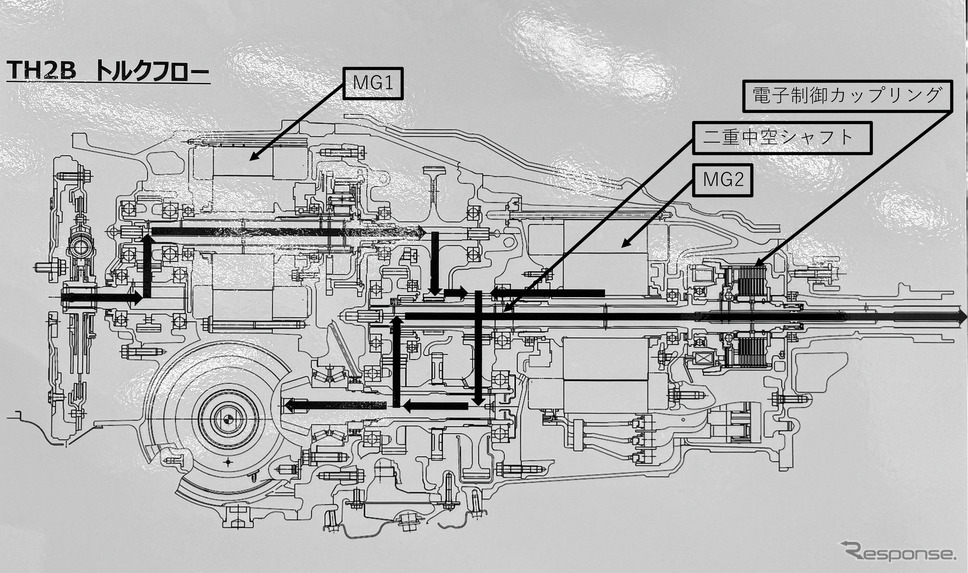

まずはトルクフローの図を見てほしい。左端がエンジン側に当たる。フライホールとの接続部側から流れてきたエンジンのトルクは、フロントのデファレンシャルギヤを避けるため、ギヤを介して一度上に持ち上げられ、そこで発電用モーター(MG1)と接続される。

MG1の後ろでギヤを介して一段落とされたエンジンからのトルクは中空二重構造のシャフトを経由して前後に分割される。後方で駆動用モーター(MG2)に、前方でフロントデフへと接続され、トルクは前後に分配される。

MG2からプロペラシャフトへの経路にはAWD用の電子制御カップリングが組み込まれている。電磁クラッチ式の湿式多板クラッチでトルクスプリッドされ、適宜前後に分配される仕組みだ。ちなみに電磁クラッチは6つのベアリングを、傾斜の付いた溝に収め、電磁コイルで溝付きの円盤を回して圧着力を発生している。

(写真:ケーブル付きの厚いめっき部品が強力な電磁石。中央の2つのリングがベアリングを挟み込む。通常裏表とも溝の一番深い位置にベアリングがあるが、この2枚の位相を電磁石で回すとベアリングが溝の浅い側へと押しやられ、その力が湿式多板クラッチを圧着する。左上の茶色い摩擦板がアウター側、右下の金属色の摩擦板がインナー側。ここで作った滑りがトルクを分割する。この電磁式多板クラッチのおかげでトルク切り替えの高レスポンスを実現している)

見ておわかりの通り、かなり複雑なシステムであり、それらを収めるためのケースは、輪切り方向に5分割されている。複雑過ぎて、インナーパーツを先に組み立ててからケースに収めることができないので、5分割のケースを順次組み付けつつ、それぞれの段階で内部部品を組み込んでいくのだ。

どこのエンジンにもなかった新しいフィール

そこまで複雑な工程を採用した結果が乗り味にどのようなメリットを与えるかが興味深いところである。このS:HEVのフィールは従来の水平対向ユニットを大きく凌駕し、トヨタのTHS IIの美点を活かしつつ、さらにその先の世界を見せるものになっていた。

トヨタのハイブリッドモーターは大径かつ特殊な巻線構造を持っている。トヨタの特許によるスパイラル波型巻線構造である。レスポンスに優れ、トルクが大きい。

スバルはこのMG1とMG2を精密に測定しながら、高精度組み付けを行っている。おそらくはそれに加えて水平対向の優れた振動特性が相まって、高回転域で綺麗に芯が出たスムーズかつ重厚な回転フィールを見せる。類似の感覚はかつてのBMWの6気筒ユニットのようだ。素晴らしくバランスの良い回転体が巨大なはずみ車が回るようにシューンと回る。

![中国、対日輸出規制を強化、スバルや日野自動車も「監視リスト」に掲載[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_l1/2187604.jpg)