ニッポンの海洋研究団体、大学、造船会社、通信会社、モビリティ企業たちがタッグを組んで、海洋探査技術世界一という称号をめざして挑む国際競技。その第2ラウンドへむけて、9月19日から国内海域で海底4000m級の機能確認試験がはじまる。

海中ロボットなどを駆使し、超広域高速海底マッピングの実現を目標とする海底探査技術コンペティション「Shell Ocean Discovery XPRIZE」。この国際競技に挑戦する日本連合「Team KUROSHIO」が、「Round 2 実海域競技」(決勝大会)をひかえた9月18日、同競技で使う自律型海中ロボット(AUV)と洋上中継器(ASV)を公開した。

まず、世界各国19チームが参加する無人の海底探索レースに出場する Team KUROSHIO とはどんなチームか。構成は、海洋研究開発機構、東京大学生産技術研究所、九州工業大学、海上・港湾・航空技術研究所、三井 E&S 造船、日本海洋事業、KDDI 総合研究所、ヤマハ発動機の日本連合チーム。

今回の公開では、中谷武志 Team KUROSHIO 共同代表(海洋研究開発機構 海洋工学センター 技術研究員)、稲葉祥梧研究員(海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 海洋先端技術系)、各務均主任(三井 E&S 造船 船舶・艦艇事業本部 特機・水中機器部)、石川暁久一等潜技士(日本海洋事業 深海技術部)、小島淳一プロジェクトリーダー( KDDI 総合研究所 環境計測プロジェクト)、進藤祐太主事(ヤマハ発動機 先進技術本部技術企画統括部横須賀)らが登壇した。

●Shell Ocean Discovery XPRIZE とは

Shell Ocean Discovery XPRIZE は、500km2の海底マッピング(解像度は水平5m、垂直50cm以上)の実現を目標とする国際競技。11・12月に開催されるRound 2 は、水深4000mで24時間以内に最低250km2以上の海底マップを構築し、海底ターゲットの写真撮影(10枚)を実海域で競技する。賞金総額は700万ドル(約 8億円)、うち、1位が400万ドル、2位が100万ドル。

ルールは、「支援母船を用いない等、海域に人が立ち入らない(海域へのロボットの展開・回収含む)」「機材の持込みは 40 feet コンテナ1つまで」「調査後48時間以内での海底地形図の作成・提出」などがある。

「かんたんにいうと、東京スカイツリー6本ぶんの深さの海底へむけて、24時間以内に最低250平方km以上(目標500平方km)の海底地形調査を、指示通りに実行すること。海底ターゲットの写真撮影を10枚集めてくるというミッション」(中谷代表)

●XPRIZE 挑戦にむけて掲げたニッポンの中長期ビジョン

Team KUROSHIO は、このRound2への挑戦へむけ、明確な中長期ビジョンを掲げている。それは、ワンクリックオーシャン(One Click Ocean)。このワンクリックオーシャンのイメージは、たとえばこんな感じ……。

発注者が指定する海底域に対し、海洋調査会社は洋上へは出ていかず、指定海域に近い沿岸でオペレーションする。洋上へは出ない。そして、AUV(海底側)やASV(海面側)、調査機材を用意し、発注者が指定した海域を完全無人調査で遂行するという流れ。発注者の視点でみると、ホームページ上でワンクリックで発注するだけで、指定した海底の探査データが端末に表示されるというもの。

●Round 1までの技術から、Round 2へむけ大幅更新

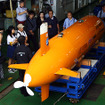

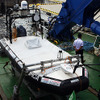

そこで、海底探査を担う自律型海中ロボットAUVと、洋上中継機であるASVの更新だ。今回、XPRIZE Round 2 にむけて、JAMSTEC製と東大生産技術研究所製の2種類のAUVは最大潜航深度を4000mに拡大、リチウムイオン電池によって連続航行時間も24時間とした。「AUVはこれまでで、最も大容量で最速」という。

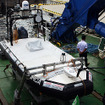

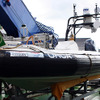

また、三井 E&S 造船製の洋上中継器ASVは2012年モデルの船体をそのまま使いつつ、KDDI総合研究所の無線通信システム、カメラシステムなどを使用した遠隔操縦航行、指定ルートの自律航行などバージョンアップ。ヤマハ発動機製の90PS船外機を組み合わせ、24時間以上の連続航行を行う。

さらに、ヤマハ発動機は、船外機など“船まわり”のプロダクト支援かと思いきや、スケールはもっと大きい。「レースで培った戦略・戦術、目標達成にむけたタスクスケジュールなどを統括する役目も担っている。また、国内外にネットワークを組むロジスティクス分野でもヤマハがけん引している」と同社。ヤマハはこのほか、AUVの解析や開発支援、その技術や開発過程を世界へ発信していくプロモーションなども支援を手がけている。

●海洋探査技術の世界ナンバーワンへ

Team KUROSHIO は、9月19日から25日までの7日間、相模湾、駿河湾、南海トラフなどで水深4000m級の機能確認試験を実施する。海底側を担う自律型海中ロボットAUV は、音響通信測位機能や航行制御機能、観測機能をチェック。洋上中継器ASVを使ったAUVの監視・制御の機能確認テストでは、ASVを介した船上管理局とAUVとの間の通信確認、ASVによるAUV追尾などが順次チェックされる。「ASV側でAUVを測位し、その微妙な誤差を修正していくといった確認も行う予定」と中谷代表は話していた。