エンジンの回転が低く落ちてしまっても、欲しいぶんだけトルクが出てきてくれる。つまり、高回転でのパワフルさだけでなく、低中速域から高回転域へのスムーズなパワーデリバリーを実現している。新型スズキ『GSX-R1000R』をサーキットで乗ってみて実感したことだ。

開発チームでエンジン実験を担当した杉 芳典さんは、吸・排気の新技術によるところが大きいと教えてくれた。

まず『スズキデュアルステージインテーク(S-DSI)システム』。これは4つある吸気ファンネルのうち、#1と#4シリンダーの2つをデュアルステージとしたスズキ独自の新機構。

#2と#3シリンダーには通常のシングルステージインテークをセットしつつ、#1と#4においては長いファンネルの上に短いファンネルを配置し、2つのファンネルの間にギャップを設け、高回転時にはそこからより多くの吸気ができるようになっている。

通常、吸気ファンネルは空気の流れの物理特性により、短いと高回転域で、長いと低中速域で効果的と考えられている。

S-DSIファンネルは、その両面を持ち合わす。低中速域では長いファンネルのように作動し、高回転域では短いファンネルのような効果をもたらす。

「コア(ファンネル)を2段にすることで中速を盛り上げつつも、高速も犠牲にしない。どの領域でもトルクを出すことに成功しました」(杉さん)

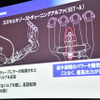

全回転域でのトルク向上という点では、新開発の『スズキエキゾーストチューニングアルファ(SET-A)』の効果も忘れてはならないと、杉さんは言う。

GSX-R1000は従来型でも、エンジン回転数やスロットルポジション、ギヤポジションをセンサーで読み取り、ミッドパイプに内蔵したサーボ制御バルブによって排圧をコントロールしてきた。

新型では、#1と#4、#2と#3シリンダーのエキゾーストパイプを連結菅(バランスチューブ)で繋げ、そこにサーボ制御のバタフライバルブを追加している。

「高回転になってくると、排気の圧力が高まってエキパイの中で詰まってしまいます。それをバランスチューブで連結させることで通路が増え、排圧を下げることができるのです。つまり排気がスムーズに抜けられるので、高回転でのパワーが稼げます」(杉さん)

低回転域ではバタフライバルブを閉じてトルクを引き出し、高回転時にはバルブを開き、容量増加と排圧低減、排気脈動効果によって、よりパワーを向上させる。

新型GSX-R1000はこうした吸・排気における新技術によって、全域での繋がりの良さをライダーに感じさせているのだ。