5月28日、トヨタ、マツダ、スバルの3社は都内にて「マルチパスウェイワークショップ」を開催し、各社の次世代パワートレインを展示解説した。

このワークショップには3社の社長と技術トップが出席するという力の入ったものだった。ちなみに出席者は以下の通り。

トヨタ自動車 代表取締役社長兼CEO 佐藤恒治氏、取締役副社長CTO 中嶋裕樹氏

マツダ 代表取締役社長兼CEO 毛籠勝弘氏、取締役専務執行役員兼CTO 廣瀬一郎氏

スバル 代表取締役社長兼CEO 大崎篤氏、取締役専務執行役員兼CTO 藤貫哲郎氏

なぜ、今内燃機関に力を入れるのか?

さて、わかる人にはむしろなんの疑問もない話だろうが、「なんで今更内燃機関を発表するのか」という人もいるかもしれない。今、改めて内燃機関に力を入れる理由について、これから解説を始めよう。

すでにいわゆる「EVシフト」が叫ばれて久しく、世界初の量産EV、初代『リーフ』の登場から15年、EVとしては初のヒットモデルになったテスラ『モデル3』の発売からでも8年が経過しつつある。

数年前まで、「EVシフトは破壊的イノベーションであり、内燃機関を選択する経済合理性は間もなく急激に失われる」という言説が、あたかも既定路線のように飛び交っていたが、あれから年数を経た今振り返っても、時未だ至らず。今後数年で、世界で販売されるクルマのほとんどがBEVに置き換わるという兆候は見えない。代わりにPHEVとHEVが俄然注目を集めることになっている。

何度も書いているが、BEVのシェアは今後も徐々に伸長し、おそらくは30%程度までは伸びるだろうと考えられるが、少なくとも「それ以外の選択肢」が不要と言うには程遠い。人々の移動の自由のためには、BEVのシェアが30%になったとしても、対数にあたる70%は「他の手段」を確保する必要がある。

現実的な話として、それだけの数量を賄える他の選択肢は内燃機関しかない。ただし、世界は「2050年カーボンニュートラル」にコミットメントをしているわけで、そうなるとなかなか従来通りに化石燃料を燃やす内燃機関というわけにはいかない。

今回各社から発表があった内燃機関は、それぞれに少しずつコンセプトが違うものの共通しているのは、モーターと組み合わされて使われる電動化時代の内燃機関であること。もうひとつはカーボンニュートラル燃料(CNF)への対応である。

一応誤解の無いように解説しておくと、これらのパワートレインがデビューした瞬間から、即時化石燃料が無くなって、CNFにシフトするわけではない。これらのユニットはマルチフューエルに対応するので、おそらくは化石燃料とCNFをブレンドした燃料が販売されるようになり、徐々にCNF比率を増やしていく。それが2050年までに100%になれば良い。そのためには国も含め、多くの産業がカーボンニュートラルを目指し、政治と産業が協調する中で実現されていくべきものである。

スバルの「残り50%」は水平対向エンジン

ということで前段の説明でだいぶ行数を要してしまったが、まずは一番わかりやすいスバルから話をしよう。スバルは、昨夏発表された新経営体制において、2030年の電動車販売比率を「バッテリーEVのみで50%」へ引き上げ、120万台の全世界販売台数に対して「60万台のバッテリーEVを販売することによって実現する」と、目標を上方修正した。

グローバル新車販売におけるBEV30%と、スバル個社のBEV50%は矛盾しない。それはテスラのBEV比率が常に100%であることを考えればわかるだろう。つまりスバルはテスラの半分くらいBEV寄りの会社になると言うことを言っているわけだが、残る50%をどうするのかについての説明がずっと成されてこなかった。

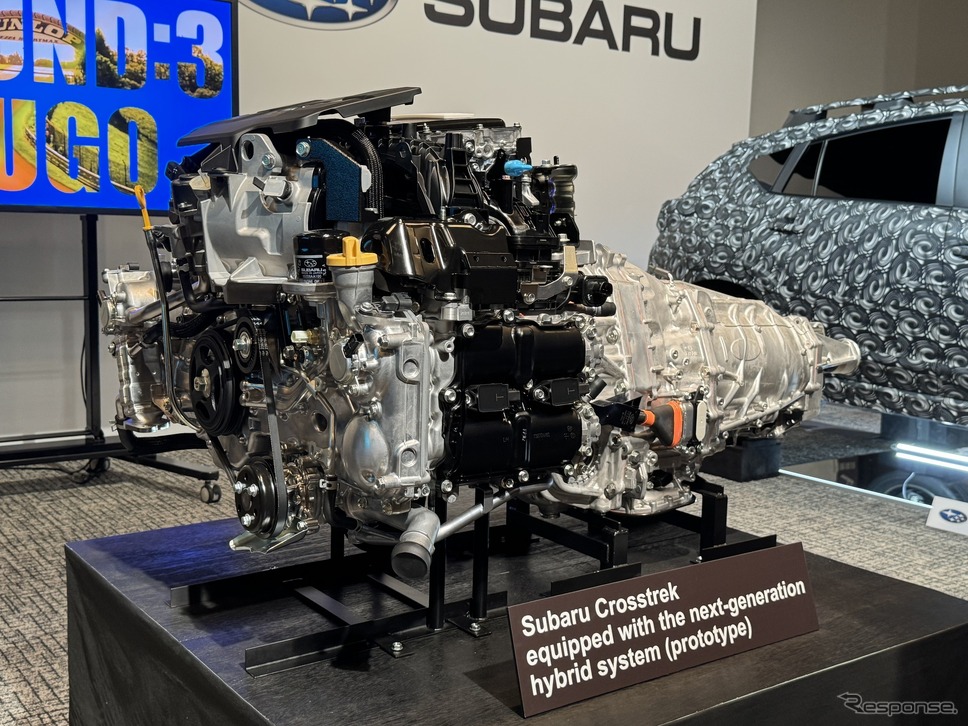

今回の「マルチパスウェイワークショップ」でようやく示されたのが、スバルの残り50%の姿である。端的に言えば、今回スバルは、あらためて同社の中核的価値を、水平対向とシンメトリカルAWDであると定めた。これにトヨタから供給を受けるTHS2を組み合わせ、燃費の改善を図る。

CNF時代のHEVは、化石燃料時代のHEVの概念とは自ずと考え方が異なる。CO2削減はCNFでやるので、モーターはその役割から解放される。むしろ高価なCNFを使う際の燃費改善こそがモーターの役割である。CNFの量産による生産コストの低減に応じて順次小売燃料へのブレンド比率を引き上げながら、HEVによる燃費改善でそのショックを和らげていくとも理解できる。

1980年代、実燃費でリットル10km走ればまあまあ燃費の良いエンジンだった。これがHEV化によって20km走るようになれば、燃料コストが倍になっても走行距離あたりコストは変わらない。当時150円/リットルだったとすれば、300円くらいなら同等ということになる。

CNFを使う内燃機関であれば、社会正義によってCO2発生源として批判される言われは完全になくなる。かつても5リットルV12というような燃費の悪いエンジンはあったが、ユーザーが燃費にさえ納得すれば、そういうエンジンでも選択することができた。それがここしばらく通用しなくなっていたのは、地球環境の問題は人類全体の問題であり、「CO2の排出は悪」だったからだ。CNFによってCO2問題から解放されれば、メーカーにもCAFE規制による罰金が発生しなくなる。

断っておくが、何もスバルのこの新しいパワートレインの燃費が悪いと言っているわけではない。THS2との組み合わせで、おそらくリットル20km以上はクリアしてくるだろう。つまり36km/リットルのヤリスのような低燃費キングになるわけではないだろうが、フラット4は特別燃費が悪いエンジンではなくなるはずだ。

CNFで再生可能となる“パワートレインの味”

一番の弱点であった燃費さえ平均程度になれば、色々アドバンテージが出てくる。まず第一にパワートレインの味だ。昨今の全てのパラメータを効率に振り向けた高効率エンジンは、エンジンフィールがカッサカサだった。かつて鋳鉄ブロックとキャブレターの頃の炊きたての米のようなツヤツヤした豊かさをエンジンは長らく失っていた。

「お前、そういう批判をしてこなかったじゃないか」と言われればその通りだが、CO2削減の巨大な流れの中で、一個人の感性を優先する評価はあまりにも反社会的に思われ、カッサカサのエンジンについて文句を言っても始まらない環境にあったのである。それがCNFの登場によって変わる。多少のリソースをフィールに振り向けることが可能になったのである。

![1月の国内新車販売が2か月ぶり減少、ダイハツ除きトヨタなど軒並み低調[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/2182041.jpg)

![プロは、ドアを物理的にチューニングできる![イン・カー・リスニング学…プロショップ編]](/imgs/sq_l1/2181931.jpg)