JALと東京大学、中高生対象の「飛行機ワークショップ」を開催 9-10月

日本航空(JAL)と東京大学生産技術研究所は、中学生と高校生を対象に、「飛行機ワークショップ2016~飛行機の飛ぶしくみを学ぼう~」を開催する。

燃えにくい電解液を使った電池、東大が開発---EVの航続延長

東京大学工学部化学システム工学専攻の山田淳夫教授、山田裕貴助教らは、燃えにくい電解液を用いた高性能4.6Vリチウムイオン電池の開発に成功した。

関東の大学生たちがダートラで泥まみれの激闘…男子は東大、女子は青学が優勝

全日本学生自動車連盟関東支部は6月26日、栃木県那須塩原市の丸和オートランド那須で「全関東学生ダートトライアル選手権大会」を開催。東京大学や日本大学、青山学院大学等の関東に存在する15校の大学生たちが、ドライビングの腕を競い合った。

東京大学、「先端人工知能」の講座を開設…トヨタやパナソニックが支援

東京大学は、6月1日付けで「先端人工知能学教育寄付講座」を新設したと発表した。講座は大学院情報理工学系研究科・知能機械情報学専攻に設けて、5年計画で活動する。

人とドローン、共存と発展の可能性は…東京大学がプレゼン

「すべてのドローンにジンバル機構をつけるべき」

都内で開催されたイベント「Robotics Future 2016」で、東京大学の趙 漠居さんは話した。

東京大学など、非GPS環境でドローンを安定して自動飛行する技術を開発

東京大学、リコー、ブルーイノベーションは、非GPS環境下で小型無人航空機(ドローン)が安定した自動飛行が可能になる技術を開発したと発表した。

NEDO、人工光合成で水素を製造…混合粉末型光触媒シートを開発

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、太陽エネルギーを利用、光触媒による水から水素を製造できる、2種類の粉末状の光触媒を用いた混合粉末型光触媒シートを開発したと発表した。

アルマ望遠鏡で原始星を取り巻くガス円盤とガスの動きを観測成功

東京大学大学院理学系研究科の大学院生の麻生有佑氏と国立天文台ハワイ観測所の大橋永芳教授らを中心とする研究グループは、アルマ望遠鏡の観測で、原始星を取り巻くガス円盤とその周囲でのガスの動きをこれまでになく詳細に明らかにした。

謎の天体・高速電波バーストの発生源は50億光年の彼方…すばる望遠鏡で解明

東京大学や国立天文台などを含む国際研究チームは、オーストラリアのパークス電波天文台が発見した高速電波バースト(FRB)を、ハワイにあるすばる望遠鏡で追観測し、初めてFRBが発生した遠方の銀河を突き止め、その距離が50億光年という遠距離であることを証明した。

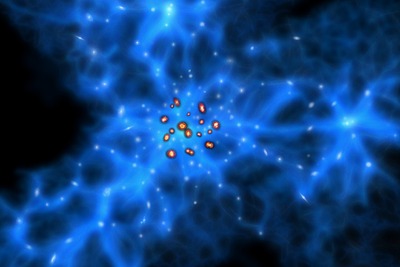

115億光年彼方に巨大銀河誕生の現場を発見…東大などの国際研究チーム

東京大学などの国際研究チームは、115億光年彼方の原始グレートウォールの内部に巨大銀河誕生の現場を発見したと発表した。