カーオーディオシステムのアップグレードに興味を抱くすべてのドライバーに向けて、製品選択時のポイントを解説している本連載。前回から新章に突入し、周辺パーツに関する説明をスタートさせた。今回は「スピーカーケーブル」のタイプ違いについて説明していく。

◆グレードが高くなるほど、導体の銅の純度が高くなる!

さて、ケーブルに何を使うかによって音が変化するため、カーオーディオ上級者はケーブルにもある程度のコストをかける。前回はその理由を説明したが、それを踏まえて今回は、どんなスピーカーケーブルを選ぶべきかを考察していく。

なお、カーオーディオ用のスピーカーケーブルは最廉価なモデルでは1mあたり200円程度だが、高級品ともなると1mあたり1万円を超えるものもある。これほどの違いを生む主な要因となるのは、ズバリ「導体の材質」だ。

ちなみに、導体材質のスタンダードは「銅」だ。で、銅にもグレード違いがある。そのグレード差を決めるポイントは「純度」だ。銅は精製の段階で「酸素」が混ざってしまうが、その酸素の混ざり具合がグレードによって異なる。

なお、カー用のスピーカーケーブルでも最廉価なモデルは、「OFC」と呼ばれる「無酸素銅」が使われることが多い。

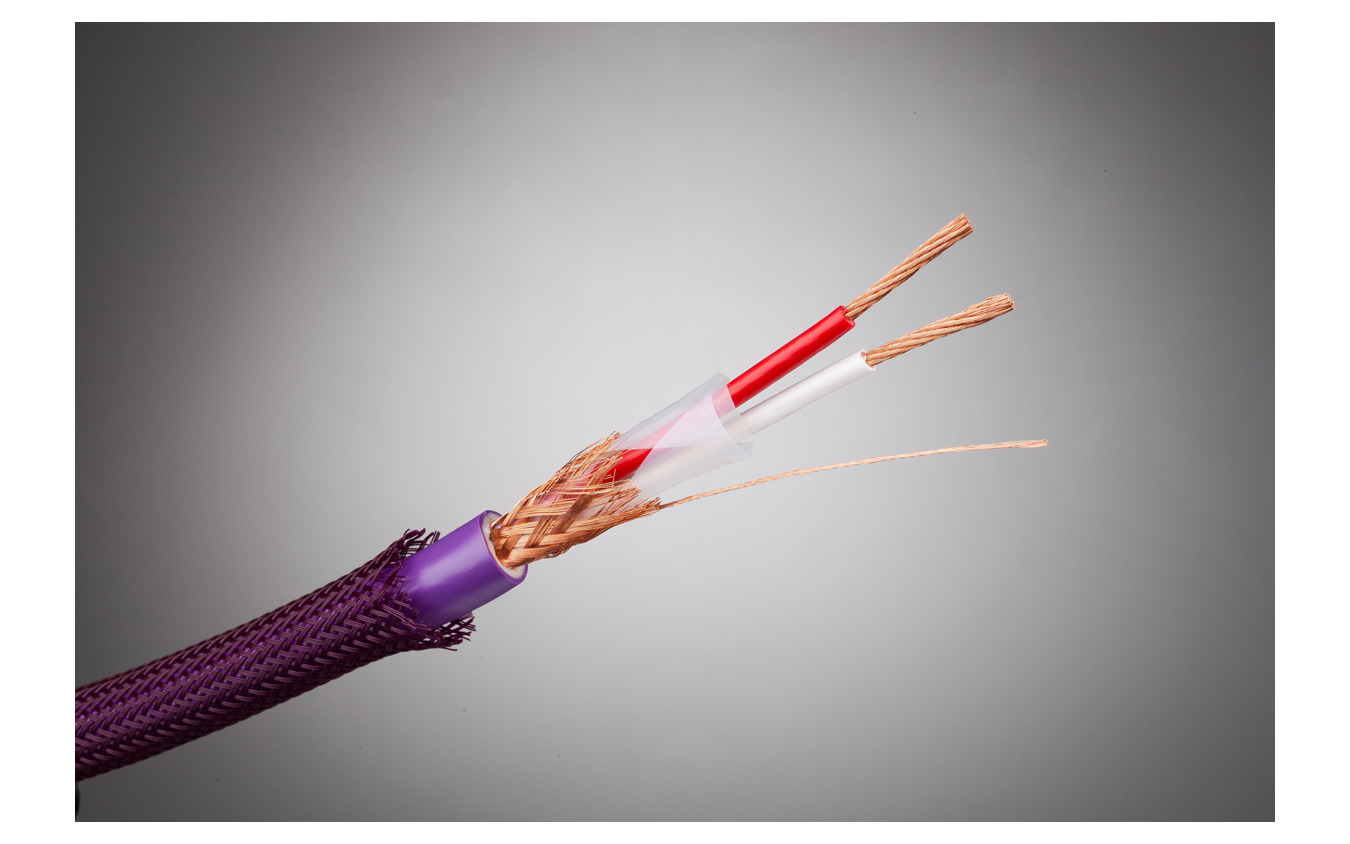

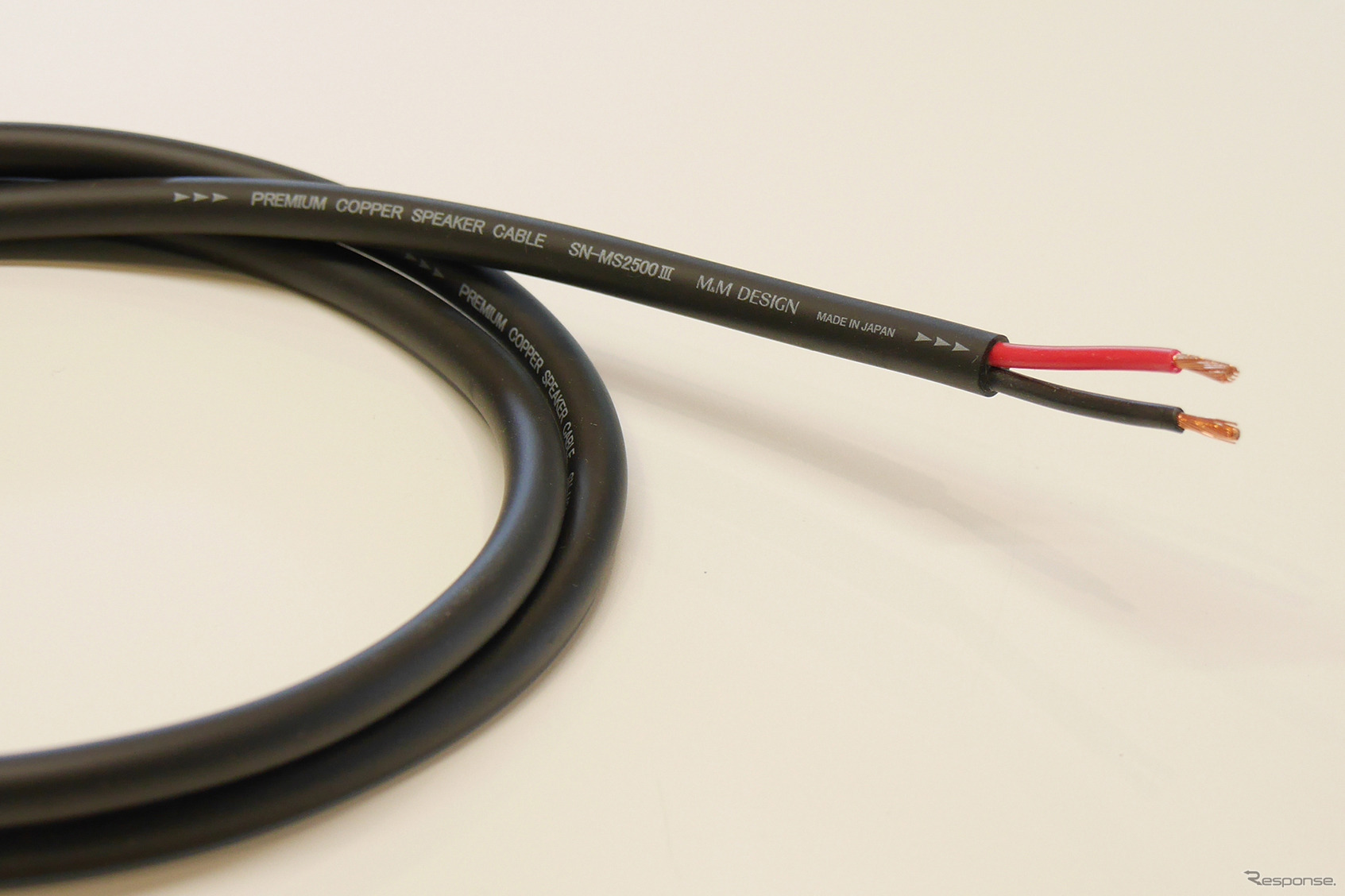

カー用の「スピーカーケーブル」の一例(チェルノフケーブル)。

カー用の「スピーカーケーブル」の一例(チェルノフケーブル)。◆純度が高められていると、電気抵抗が減り音に効く!

ところで、OFCの純度は「99.97%以上」とされているが、高級品の中には「99.99999%」クラスの高純度の銅が使われているものもある。これほど純度が高いと、電気抵抗がかなり低くなり、その結果、音も良くなる。

なお、「銀」が加えられたモデルもある。一般的に、銀が加えられていると高域の伸びが良くなると言われている。また、その他の金属が混ぜられて音がチューニングされているものもある。

また、導体に何を使うかはメーカーによって考え方が異なる。単一素材であるべきと考えるメーカーもあれば、さまざまな金属を混ぜた方が良いとするブランドもある。

さらに、スピーカーケーブルには構造の違いもいくつかある。最も標準的なのは「平行型」だ。このタイプでは、プラス線とマイナス線の2本が単純に並んだ状態で1本のケーブルとして仕上げられている。

カー用の「スピーカーケーブル」の一例(チェルノフケーブル)。

カー用の「スピーカーケーブル」の一例(チェルノフケーブル)。

◆「ツイスト型」や「スターカッド型」も存在。さらには被膜の素材や構造にも違いアリ!

一方、プラス線とマイナス線がひねり合わされたものもあり、それは「ツイスト型」と呼ばれている。このタイプは外来ノイズに強いとされている。

また、構造的にはもう1つ、「スターカッド型」がある。これは4本の導体をひねり合わしたものである。スピーカーケーブルの接続法の一つに「バイワイヤリング」があるが、この場合にスターカッド型が重宝される。ちなみに、「カッド」とは「4」を意味する「quad」から来ている。

また、被膜にもタイプ違いがあり、高級品の中にはノイズや振動の影響を受けにくい工夫が施されているものもある。

このようにタイプ違いはさまざまであるが、何を選ぶべきかは好みによる。できれば試聴して選ぶのがベストだが、難しい場合にはカーオーディオ・プロショップのアドバイスを参考にしつつ、予算の範囲内で好みに合ったものを見つけ出したい。

今回は以上だ。次回は「ラインケーブル」について説明していく。お楽しみに。

![外部パワーアンプを選ぶときにまずは“タイプ”を見極めるベシ![カー用音響機材・チョイスの極意]](/imgs/sq_l1/2187046.jpg)

![外付けの“アンプ”は本来不要!?[カー用音響機材・チョイスの極意…外部パワーアンプ編]](/imgs/sq_m_l1/2185059.jpg)

![機材を変えれば世界が変わる! “3ウェイのスコーカー”はどう選ぶ?[カー用音響機材・チョイスの極意…スピーカー編]](/imgs/sq_m_l1/2183507.jpg)

![アバルト695Cが別物に!? カロッツェリアTS-Z900PRSで“フロント3ウェイ”を最短導入した方法[car audio newcomer]by サウンドステーション クァンタム 後編](/imgs/sq_l1/2187111.jpg)

![<新連載>[音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授]分かりやすいのは「スピーカー」、変わり幅が大きいのは「アンプDSP」!](/imgs/sq_m_l1/2187213.jpg)

![外部パワーアンプを選ぶときにまずは“タイプ”を見極めるベシ![カー用音響機材・チョイスの極意]](/imgs/sq_m_l1/2187046.jpg)