電動化やBEV化を経ても、昔からの「らしさ」を失わない自動車メーカーは一体、何がそうさせているのか? シトロエンの新しい『C5エアクロス』のタッチ&トライに参加して、ふと考えさせられた。同時に、日本の交通法規では難しいながら、欧州17か国で展開する原動機付小型4輪こと、『アミ』のマイナーチェンジ版の同時発表にも立ち会った。

◆“エッフェル塔”に期待せざるをえない「シトロエン・エレクトリック・ショー」

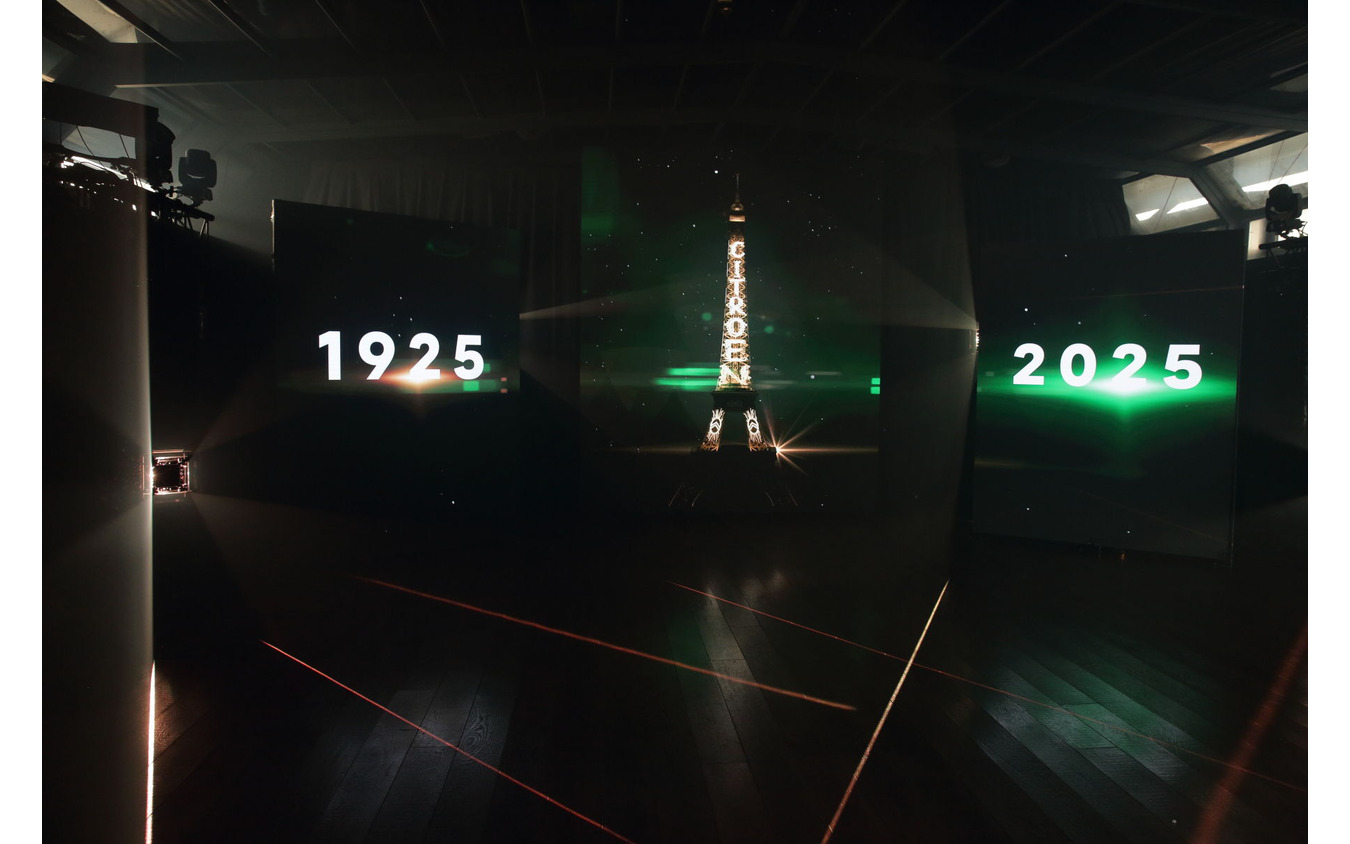

パリで開催された「シトロエン・エレクトリック・ショー」

パリで開催された「シトロエン・エレクトリック・ショー」シトロエンの歴史的な地元たる、パリ左岸をベースに催された今回のイベントは、前夜祭からして奮っていた。「シトロエン・エレクトリック・ショー」と題して、ジャヴェル河岸から船でセーヌ河に繰り出したのだ。今回のイベントは世界各地のディーラーも招かれており、当然ながら誰もが1925年の故事に基づいて、想像と期待を膨らませた。

というのもアンドレ・シトロエンは1925年から1934年までの9年間、アルファベット縦書きでエッフェル塔に“CITROËN”のイルミネーションを掲げさせ、文字通り広告塔としたことは知られている。メディアといえば新聞かラジオのことでテレビもインターネットもない時代、それがスペクタクルとしてどれだけのインパクトを秘めていたか、想像に余りある。

それまでエッフェル塔の照明といえば、1889年の落成時はガス灯で頂上近くと各階が断片的に光っていた程度。1900年にようやく電灯が備えられ、夜でも内側から構造物が浮かび上がるように照らされるようになったのは1985年以降で、日が暮れて日付が変わらぬうちの毎時にフラッシュ光でキラキラする、あるいはLED光で色が変わるようになったのは、21世紀に入ってからに過ぎない。

パリで開催された「シトロエン・エレクトリック・ショー」

パリで開催された「シトロエン・エレクトリック・ショー」

だから乗り場でまず、エネルギッシュな光の演出やダンスを観せられ、いざ乗船した誰もが、日が暮れて塔の正面でいつ、シトロエンのイルミネーションが光り出すか?そんなタイミングを待っていた。ちなみに船は、昨年のパリ五輪の開会式でフランス代表団が乗った船そのもの。

当初はセーヌ川を遡行してベルシー河岸の手前で折り返し、というセーヌ川遊覧としてクラシックなコースだ。しかも折り返し後にサン・ルイ島近くの河岸で、マイチェンしたアミを従えた若いダンサーたちが、またもやパフォーマンスを披露。続いては川の流れにのってエッフェル塔前を過ぎるという、完璧な演出かと思われた。

ところが塔の前に来てもなかなか光らない。ふと、旧知の本国広報担当者と船上ですれ違ったので、もうすぐかな?もしかして技術的問題?と冗談めかして尋ねてみた。すると彼女は顔を軽くこわばらせて、こう述べた。「いや私たち全然、光るなんて、ひと言もいってないんだけど」。え?ていうか今晩シトロエンが100年ぶりに光らせるって、もう記事にしているフランスのwebサイトとかあったけど?すると今度は笑ってこう言った。「あなたはじゃあ、どこからどこまでがスペクタクルか、もう観たってことよね」。流石はパリジャン・パリジェンヌらしい受け答え。意地悪ぅ~と筆者としては痛く納得したのだが、明らかに首をかしげながら下船している人の方が多かった。

パリで開催された「シトロエン・エレクトリック・ショー」

パリで開催された「シトロエン・エレクトリック・ショー」じつはエッフェル塔のイルミや広告掲示用途は、今ではがんの撲滅だとかスポーツ文化イベントだとか、公共性の高いものや国家的事業に限られ、一社がお金を積めばどうこうできるものではなくなっている。歴史的に繋がりの深いシトロエンだからと、文化事業の枠組みで実現させても、昨今は後から論争やイメージ毀損を免れない。

そこで五輪の開会式で世界的に馴染みとなった、セーヌ川を航行しながら河岸を舞台に演出する、最新のパリ式スペクタクルに歩調を合わせつつ、最高にハイエンドなロケーションと若いダンサーたちのパフォーマンスによって、新型C5エアクロスとマイナーチェンジされたアミと、見事に韻を踏んでみせたのだ。しかもポリコレ劇に終始せず、最後の最後まで手もちのカードは伏せたまま、ウワサはウワサで独り歩きさせておくというオマケ付きで。

◆シトロエンのフラッグシップを担う新型『C5エアクロス』

シトロエン C5エアクロス

シトロエン C5エアクロス「どこまで自由になれるか、を問う車であること」

この文脈から翌日、新しいC5エアクロスに触れてみた。すでにスペック的なことは報じられているが、STLAミディアム・プラットフォームをシトロエンとして初採用する車種で、生産を担当するレンヌ工場に160万ユーロ(約272億円)もの投資が行われたことが、大きな眼目だ。レンヌ工場は古くは「アミ6」や「BX」、21世紀に入っては「C6」やプジョー「407」などを生産してきた。

同プラットフォームの特徴として、2世代目C5エアクロスはショートレンジ520kmとロングレンジ680kmのBEV、195psでレンジ850km以上のPHEV、145psでレンジ950km以上のMHEVに加え、輸出用に180psの純ICEという、5種類ものパワートレイン仕様で生産される。さらに前後バンパーのような巨大な樹脂成型パーツを、自社工場で生産できるようになったことも、大きなニュースだ。当然それは、樹脂パーツの回収とリサイクルを容易にするためのステップとなる。

シトロエン Oli

シトロエン Oliここで話は戻るが、じつは前日にパリ郊外のデザインセンターで新世代シトロエンのデザイン・ティーザーとなるコンセプト、『Oli(オールイー)』を取材していた。素材&化学メーカーであるBASF社と協力して先行開発された、スチールより軽く剛性に優れた樹脂パネルや、可能な限り一体成型してパーツ点数を減らしたシート&インテリア、そしてフロアを含めた内張りといった手法は、新しいC5エアクロスのところどころに反響が見られる。

全長4652×全幅1902×全高1688mmというボディは、従来比で高さは+2cmもないが+16cm長く+5cm幅広く、2784mmというホイールベースも+6cmも伸びている。サイズの拡大によって、安心感と寛ぎに繋げても、プロトタイプで示していた素材加工からリサイクルまでのエコシステム構築は、欠かせない課題なのだ。C5エアクロスの内装にも、その萌芽は現れており、水平に伸びたダッシュボードの両端、ト音記号を配した一体型スピーカーも、Oliの携帯スピーカースタックの反響そのものだ。

評価は高かったが販売面で苦しんだ『C5 X』が一代限りとなり、C5エアクロスはシトロエンのフラッグシップモデルの役割をも担う。それはサルーン的な豪華絢爛さより、ファミリーカーとしての安心感、この上ない快適性の中で寛ぐには、何が必要か?というダイレクトな発想だ。

◆シトロエンの提案するCセグSUVとはファミリーカーである

シトロエン C5エアクロス

シトロエン C5エアクロスアドバンストコンフォートシート&サスペンションは当然、進化させた。だが、いかにもSUV風のアクティブな印象だった初代C5のインテリアと一線を画すのは、アンビエントライトの照明を拾いつつ、ワイドなベンチレーションと重ねられたダッシュボードの造形だ。

オレンジのアクセントがファブリック上に配され、その中央には手元から浮くように、13インチ縦型のタッチスクリーンが組み合わされている。空調関連の操作は物理ボタンとタッチスクリーンの2ウェイで、その上にショートカットにエンターテイメント、マップといったカスケード式のインターフェイスは、いかにもロジックで無駄がない。e-トリップ・ロードプランナーのようなバッテリー効率を最大化するルート設定機能も無論、備わっている。

「シトロエンの提案するCセグSUVとは、つまりファミリーカーであり、安心できることと守られ感が重要」と、プロダクト&ストラテジーのチーフを務めるカロリーヌ・マレウス氏は説く。前職は購入したオーナーや潜在ユーザー層のフィードバックをまとめる担当だった。「安心・安全」や「守られ感や強靭さ」をテーマとすると、いかにも無難か、ひどくゴツいか、もしくは流行りの「スクワークル(四角と丸の造語)」的な意匠になりそうなものだが、そうならなかった理由を尋ねると、チーフデザイナーのピエール・ルクレルク氏はニヤリと笑った。

シトロエン C5エアクロス

シトロエン C5エアクロス「それはどのようなパワートレインでも、最大航続距離を伸ばすという目標が明確だったからですね。つまりは空力をよくするということ。キャビンの重心がリア寄りにある歴代シトロエン以来のプロポーションは、空力で有利なのです。ヘッドライト位置を高くしても前面投影面積は減らして、フィン状のリアコンビランプまでキレイに空気を流すこと。これはCO2排出量を減じるという共通の目的のために、認証機関の協力をも得られたからこそ実現できたディティールです」

周囲との調和や協調を仰ぐ点では日本とも似ているが、最終的に大胆なカタチをとる思い切りよさは、やはりパリ発の自動車メーカーたるシトロエンの大胆さでもある。日本にはMHEVモデルが2026年前半に導入される見込みで、フロントグリル下にもスリットが設けられている点が、BEVと外観上で際立った相違点となる。

“必要”からダイレクトに造られているのは、マイナーチェンジを果たしたアミも同じ。こちらもフロントヘッドライトを高くした顔つきとしつつ、前後と左右それぞれに同じボディパネルを用いて素材や加工の負担を減らすこと、一体成型で収納スペースをあれこれ用意してしまうダッシュボードの意匠など、ヴァーサタイルだがユニバーサルな造り込みは、エントリーモデルながらもC5エアクロスと共通するところが多々ある。

◆『アミ・バギー』に見たフランスらしさ、シトロエンらしさ

シトロエン アミ

シトロエン アミちなみに今回、追加されたのは『アミ・バギー』という、キャンバストップに加え左右ドアを楕円パイプで簡略化した開放的なサーフ仕様というか、フランス伝統のバカンス・カーだ。当然、「2CVメアリ」の伝統を想いおこさせる一台で、最大75kmの航続距離を備えている。ゴールドのスチールホイールを履いた「アミ・パルメイラ」の初回限定600台は、瞬く間に完売した。

よく日本では「免許なしグルマ」とされるアミだが、今のフランスの義務教育では中学で安全運転講習が義務づけられている。その修了後、原付2輪か原付4輪かオプション選択した上で実技を2日間・計8時間受けた14歳以上、もしくはペルミBと呼ばれる普通免許ホルダーなら公道でも運転してよいという仕組みなので、実質的に原付免許に近い。

ところでアミ・バギーのコンセプトは「バギー・フォー・オール(みんなのためのバギー)」。子供向けだから手抜きするではなく、大人も乗りたくなるようなマイクロBEVとして、夏のバカンス期前に世に問うている訳だ。遊びを必要なもの、実用の枠内で真剣に捉えるところは、いかにもフランスらしさ、シトロエンらしさなのだ。

シトロエン Oliとアミ

シトロエン Oliとアミ

![[15秒でニュース]シトロエン新型…ブリュッセルモーターショー2025で完全電動化へのビジョンを展示へ](/imgs/sq_m_l1/2070778.png)