本稿は、2025年2月27日に開催されたセミナー「Season3中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.3 カーボンニュートラルモビリティ社会に向けたxEVの役割とHondaの電動化技術進化」の全文書き起こしです。

講演者:本田技研工業 四輪事業本部 四輪開発センター パワーユニット開発統括部 統括部長 兼 開発基盤統括部 統括部長林 賢一郎 氏

モデレーター:ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト 中西孝樹 氏

講演の後、モデレーターの中西孝樹氏との対談や視聴者からのQ&Aは、セミナーの見逃し配信で視聴可能です。レスポンスビジネス プレミアムプラン、法人プランへの登録でアーカイブ視聴が可能です。ぜひこの機会に会員登録をご検討ください。

見逃し配信はこちらから

皆様こんにちは、ホンダの林と申します。私は特にハイブリッドあとはガソリン、そういった領域のパワーユニット全体を統括している立場になります。

本日お話しさせていただく内容は、昨年12月一部のメディアさんや、ジャーナリスト、アナリストさんの皆さんに1度ご紹介した次世代のxEVについての技術紹介というところをメインに、我々のxEV電動化戦略みたいなところと絡めながら全体の話をさせていただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。

本日は、カーボンニュートラルモビリティ社会に向けたxEVの役割とホンダの電動化技術の進化についてのお話になります。こちらが本日のアジェンダになります。初めにホンダの電動化戦略についてお話ししますが、まずはホンダのブランドムービーをご覧ください。

ホンダは、総合モビリティカンパニーとして幅広いモビリティやサービスをお客様にお届けしています。そして映像でもご覧いただいた通り、私たちはグローバルブランドスローガン「The Power of Dreams, How We Move You、夢の力で人と社会を前に動かすための原動力であり続ける」という、ホンダが目指す方向性に基づいて全ての企業活動を行っています。この活動の中でホンダが目指してること、それは人々に自由な移動の喜びを提供し続けていくということです。

モビリティには、自由な移動、すなわち人を時間と空間の制約から解放し様々な可能性を拡張するという価値があります。この普遍的本質的な価値を持つモビリティは、人や社会の成長に絶対に欠かせないものだと信じてますし、だからこそモビリティを通じて、自由な移動という価値を提供し続ける。こういった意思が、ホンダの全ての活動のパワーの源となっていると考えています。

この人の自由な移動を、サステイナブルに提供していく上での課題は、地球環境負荷をなくすこと、そして安全です。ホンダは、2050年にホンダの関わる全ての製品と企業活動を通じた、カーボンニュートラルの実現と交通事故死者ゼロという、非常に大きな目標を掲げました。

自動車業界のみならず、世界的に環境への取り組みに注目が集まるようになって久しいですが、本当に環境負荷ゼロを実現するためには、単に電動車を普及させるだけでなく、ライフサイクル全体で取り組んでいかなければなりません。

これを誰かがやってくれるのを待つのではなく、私たちホンダがフロントランナーとなって実現を目指していきたい。そして、その動きに共鳴した人たちの、さらなる動きを生み出しホンダだけではなしえない、高い目標も実現できるようになる、そんな流れを作り出したい。そのような思いから、環境領域において電動化・知能化を軸に様々な技術研究や取り組みに注力しています。

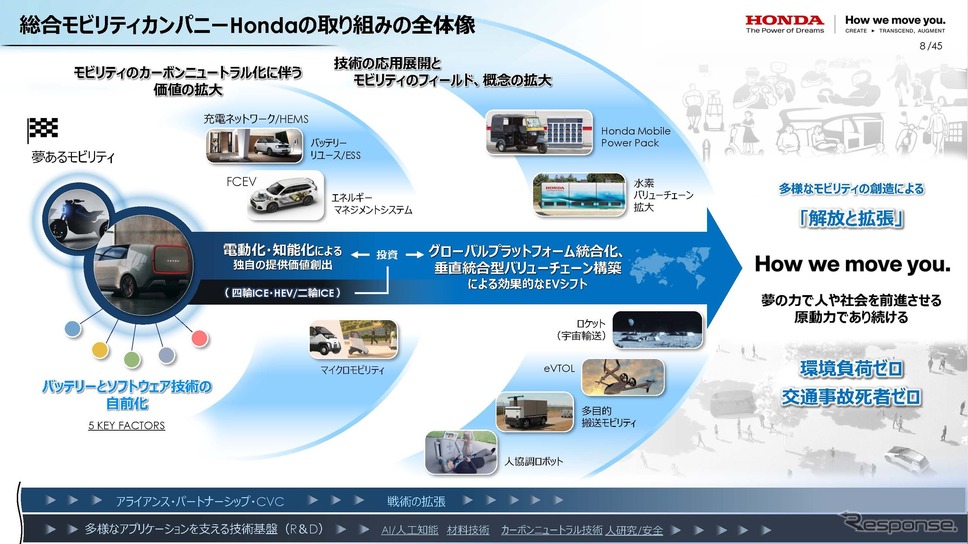

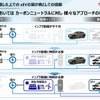

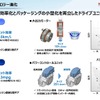

こちらの図は、ホンダの多様な取り組み、戦略のレイヤーを概念的に表したものです。中心となる二輪、四輪パワープロダクツの電動化とそれを実現するためのエネルギーマネージメントやリソースサーキュレーションなど、様々なソリューションに取り組んでいます。

これらの多様な取り組みが、夢のある商品サービスの価値となり互いに連鎖すること、それを環境付加ゼロ、安全の元に実現することがホンダが総合モビリティカンパニーであり続けるため、進むべき道筋の全体像になります。

電動化については、四輪事業でEV・FCEV販売比率を2040年にグローバルで100%と大変大きな具体的な数値を定めました。そしてコア部品である、バッテリーを中心としたEVの包括的バリューチェーンの構築に取り組むとともにEVモデルの投入、生産技術の進化など目標実現に向けて着実に推進しています。

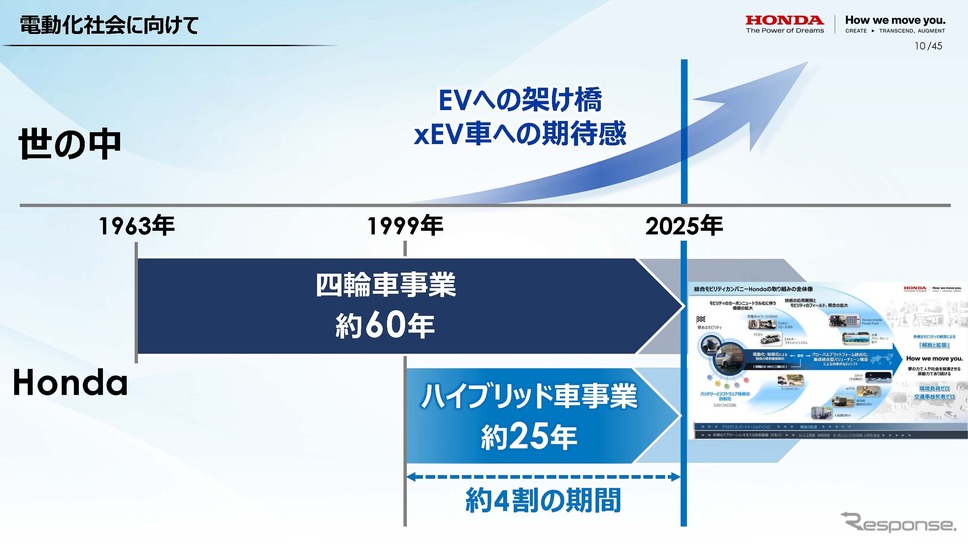

一方で、現状の足元を見るとxEVと書きましたが、ハイブリッドへの期待感が世界的に高まっている状況です。

我々ホンダは、1999年から25年の歴史を持って電動車をグローバルで展開しています。これは、EV・FCEV100%に向けた重要な架け橋として位置づけており、バッテリーEVの仕込みを行うと同時にxEVの技術の開発も絶え間なく続けております。

本日は、この掛け橋として重要なxEVの役割についてお話をさせていただきます。

まずは、カーボンニュートラル実現に向けたxEVの役割についてご説明をいたします。

人々の自由な移動を提供することを考えていく上で、パワーユニットやそのエネルギーソースは手段に過ぎません。一方で、環境を考慮したパワーユニットやエネルギーソースを検討することも社会的な義務とも言えます。

具体的には電動化、つまりバッテリーEVや水素を活用したFCEVへ向かうことになると想定はしておりますけれども、トランジションにおいては、様々なエネルギーソースの活用を検討する必要性があり、架け橋としてもxEVも重要な役割を果たすと考えています。

それでは、そもそもなぜ最終的にバッテリーEVやFCEVを目指すのか、またその上でのトランジションを考慮する必要性があるのかを説明して参ります。

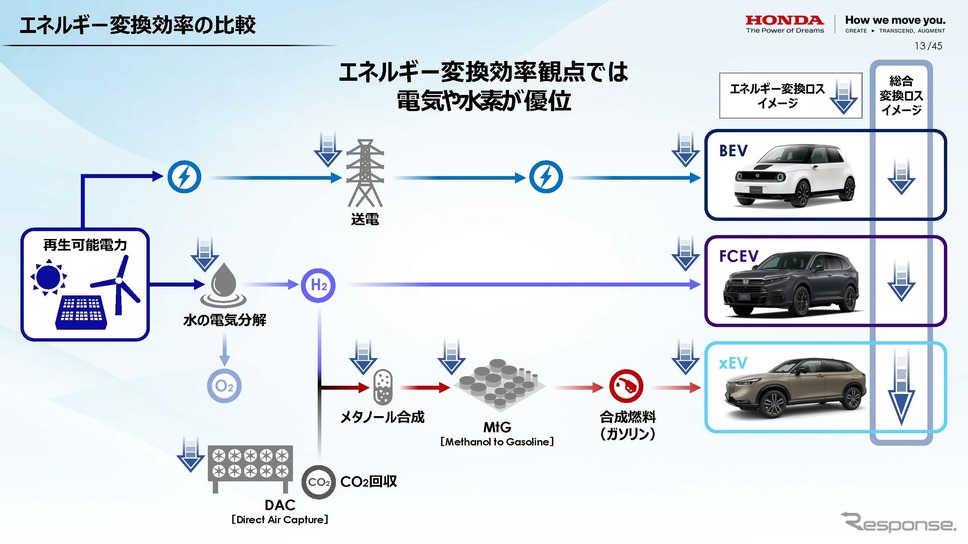

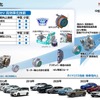

まず、なぜ将来的にはバッテリーEVやFCEVを目指してるのかについてですが、バッテリーEVであれば送電及び充放電ロスが主なエネルギーの変換ロスになります。また、FCEVであれば電気分解で得られた水素を利用することは可能です。

液体燃料そのものをカーボンニュートラル化して使う技術もありますが、複数の工程を得ることでエネルギー変換ロスが発生するため、最終的なエネルギー変換効率は、原理的にはバッテリーEVやFCEVが有利と考えています。

従ってホンダとしてはxEVは、バッテリーEVやFCEVに向けたトランジションとしての架け橋の技術と位置づけています。

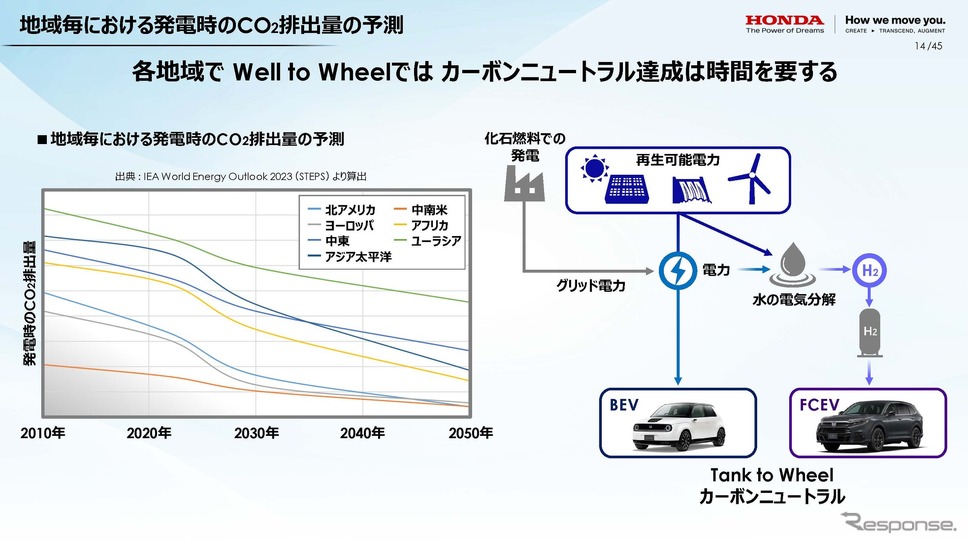

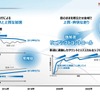

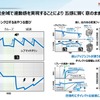

次にトランジションを想定する必要性について説明をいたします。こちらは地域ごとにおける発電時のCO2排出量予測でIAAによる2023年の予測となり、各地域でWell to wheelでカーボニュートラル達成には時間を要すると考えています。

その理由は、バッテリーEVやFCEVを使用しても大元の動力源である電気の発電時にCO2が排出されるためです。そのためトランジションにおける取り組みも重要であると想定しています。

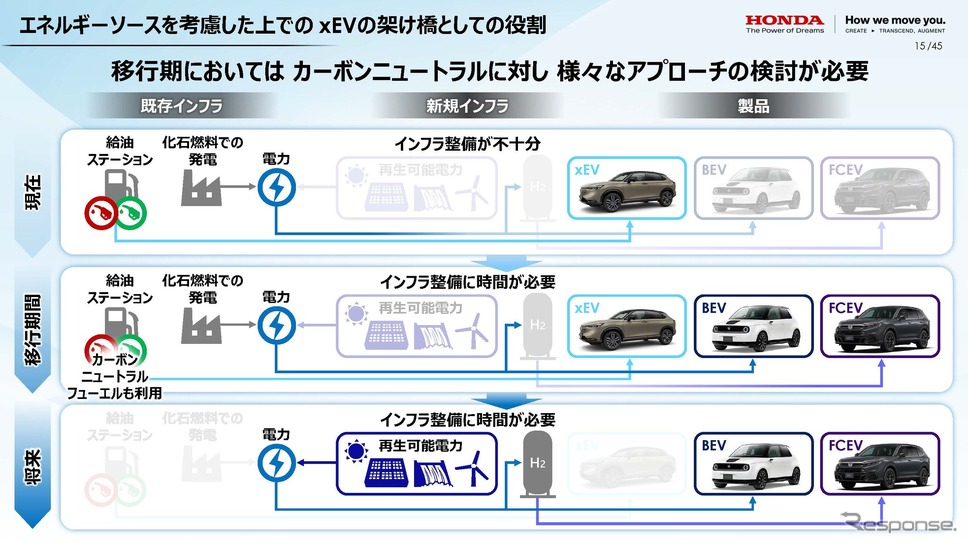

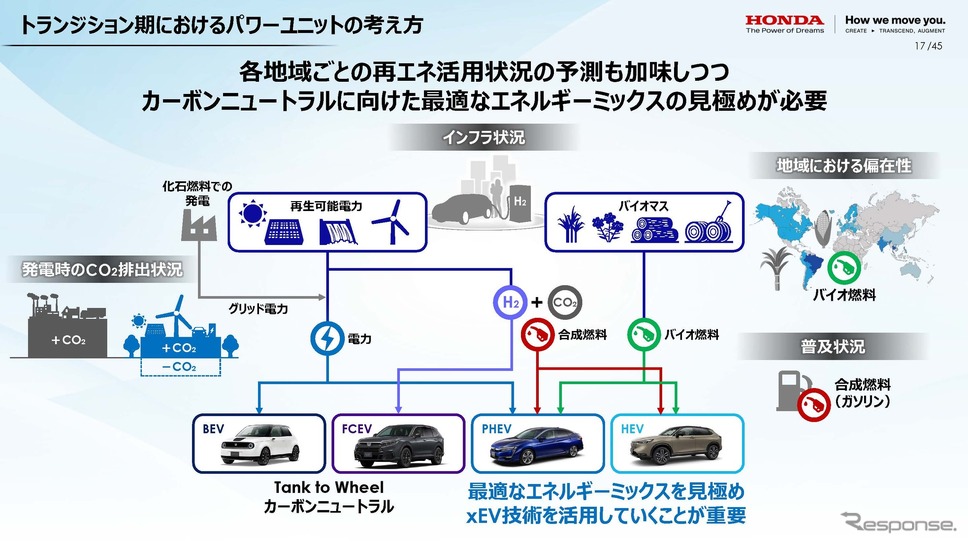

それでは、トランジションにおけるxEVの役割についてもう少し詳細に説明をいたします。将来十分な再生可能エネルギーが供給されるようになり、バッテリーEVやFCEVが本格的に普及していくまでには社会インフラなどを想定した移行期間が存在します。

移行期間においては、電力もクリーンになりきれず水素インフラも普及せず、そのような中で既存の給油ステーションなどのインフラを活用した、カーボニュートラルフューエルなども混在する状況になる可能性があります。そのような状況で、xEVをうまく活用することができれば、よりカーボンニュートラルに対して効果的と考えています。

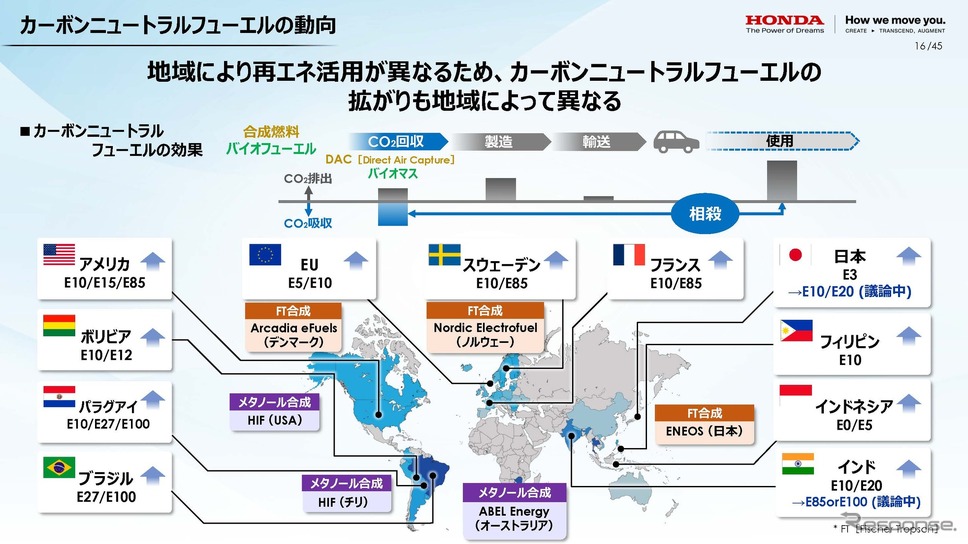

カーボニュートラルフューエルとは、合成燃料やバイオフューエルのことを指し、製造時もしくは食物の成長過程において大気からCO2を回収し、燃料使用時にCO2を相殺する技術となります。

こちらの地図には、バイオフューエルであるエタノール燃料の各国の普及状況と、昨今注目されている合成燃料のプラント計画が記載されています。現状でも、エタノール燃料は多くの地域でガソリンと混合されていますし、トランジション期における合成燃料の動向に注目することも必要であると考えています。

トランジション期においては、電力のCO2排出量や水素などのインフラ状況及びバイオフューエルの偏在性、合成燃料の普及状況などエネルギーソースも地域や時期によって多様な状況になることが想定されます。それを踏まえ、カーボンニュートラルに貢献していくために最適なエネルギーミックスを見極めた上で、xEV技術を活用していくことが重要だと考えています。

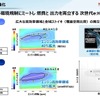

では次に、xEVに対しお客様価値をどのように捉えていくかについてお話をさせていただきます。

![商用車SDVの勝ち筋を読み解く…KPMGコンサルティング プリンシパル 轟木光氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2183972.png)