この連載をご覧の皆様は、トヨタのGRについては当然ご存知だろう。トヨタのモータースポーツ事業を支える「GAZOO Racing(ガズーレーシング)」の頭文字を取ってGR。最近では頭にトヨタを付けてTGRと3文字略称を使われるケースも多い。なのだが、今年からダイハツにもGR活動が立ち上がり、同じGAZOO Racingを名乗っている。もちろんトヨタのオーソライズ済みで、そのロゴもGRの部分はトヨタと全く同じである。

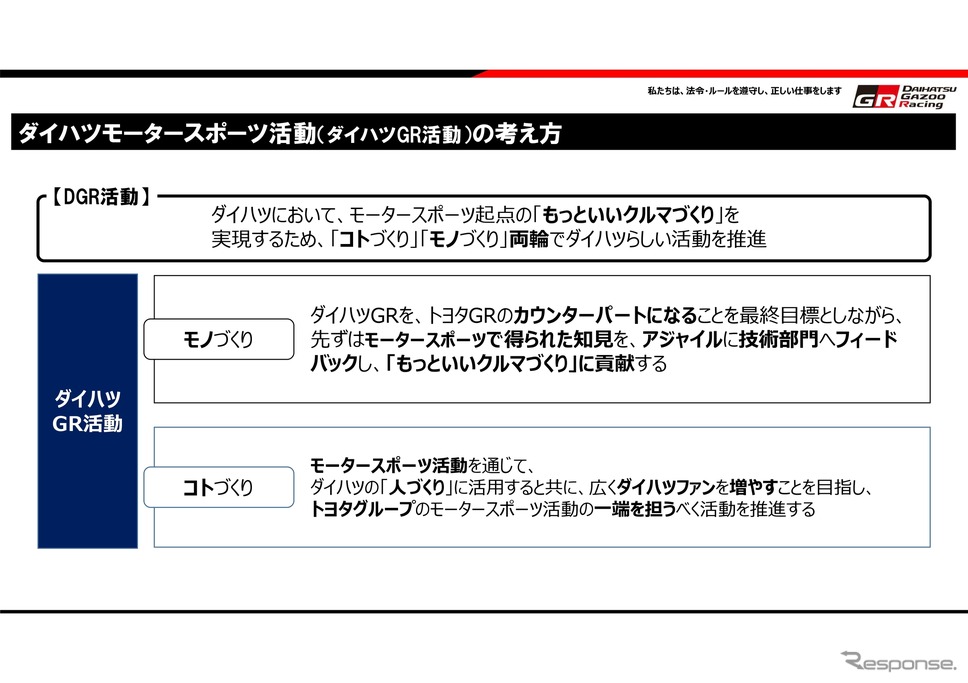

ただその頭にダイハツが付くので、TGRと対になる形でDGRと呼称される。トヨタのGRとシームレスに、ダイハツもまたDGRによって「モータースポーツを起点としたクルマづくり」を提唱しはじめたのである。

「ダイハツが何をやりたいか」…経営のマルチパスウェイ化

さて、ダイハツは2016年に全株式をトヨタが買い取ったため、現在はトヨタの100%子会社である。トヨタは基本的にアライアンス先を資本の論理で支配しようとは考えない。ダイハツの子会社化の時、当時の豊田章男社長(現会長)にインタビューしたことがある。筆者は100%子会社化を機にダイハツに何を求めるのかと尋ねた。

トヨタは当時、フォルクスワーゲン(VW)との熾烈な台数争いのデッドヒート中であり、ことに欧州マーケットで『ポロ』と戦うためには、当時の『ヴィッツ』では力不足。今になってみれば、その頃はまさに全力を挙げて『ヤリス』を開発している最中だった。トヨタのBセグはポロ対抗、つまり先進国マーケットの富裕だが小さいクルマを好む人を対象にしたクルマであり、新興国のコスト優先型小型車とは別物仕立てだったのである。

とてもではないが、二正面作戦を敷いて、欧州向けと同時にASEANを中心とする新興国向けの小型車作りに手が回せる状況ではなかったし、そもそもトヨタは新興国向けの安くて小さいクルマ作りを得意としてこなかった。インド向けに独自開発の『エティオス』を投入し、手痛い失敗を経験している。一方でダイハツはマレーシアとインドネシアで、見事な成功を収めている。

そういう流れを背景とし、筆者は、トヨタがダイハツを支配下に置いて、新興国方面を担当させるのではないかと予想して質問したわけだ。ところが豊田社長の答えは予想外のものだった。「まずはダイハツが何をやりたいかです。トヨタがあれをやれこれをやれということではなく、ダイハツ自身がやるべきことを決めて、それについてトヨタができることを手伝う。そういうことですよ」

今となれば、なるほどそれは豊田章男氏らしいと思うところだが、当時はまだそれほどに氏の考え方を理解していなかった。以来その言葉を反芻しながら、マツダ、スバル、スズキとトヨタのアライアンスのやり方を見ていって、徐々に得心に至ったのだ。

要するに、何でもトヨタ流でやるなら、提携先の名前も残さず吸収して、トヨタの一部にしてしまえば良い。もっと言えばアライアンスなんて面倒なことをせず、トヨタが自力で人と設備を増強すれば済む話だ。そして金ならあるのだ。だから単なる規模や戦線の拡大なら別に異分子を傘下に収めずとも自力でやれる。にもかかわらずアライアンスによって、別の企業文化を持つ異なるブランドに資本を入れるということは、そういう単純な規模の経営戦術ではなく、経営のマルチパスウェイ化なのである。違う文化と技術を尊重し、自社にはない新しい側面を手にいれる。それに尽きる。

DGR活動の意義…新価値創造へ

ダイハツの人たちも、時間の経過とともに、だんだんトヨタのやり方がわかってきた。だから今回のTGR&DGRも、トヨタからの押し付けでも何でもなく、ダイハツ自身が考えて至った結論である。

トヨタは今、モータースポーツの裾野を広げようとしている。モータースポーツを広げる目的は自動車文化の振興である。創業時から長らくトヨタが戦ってきた相手は欧米の、長い自動車文化を持つ国々だった。けれどもここしばらく、トヨタを脅かすのは韓国や中国あるいはASEANなど新興勢力である。

歴史的に見て日本のマーケットは輸入車がとにかく売れない。「輸入車の墓場」なので、日本の市場が彼らの商品に席巻される心配には及ばないのだが、ASEANや南米、場合によっては米国などでは、熾烈な戦いがすでに始まっている。そういう戦いの中で、これまで日本車が武器にしてきたのは圧倒的な信頼性、それに価格だった。しかしながら新興勢力には価格勝負では敵わない。人件費と地代の差がありすぎるからだ。無理をして価格戦略で勝ったとしても、無理をして、利益を吐き出すことになり、結局誰も勝者がいない戦いになる。

原則的に、「クルマなんて動けば何でも良い。だから安さが全て」ということになったら、日本のメーカーは新興国メーカーに歯が立たない。だからこそ、商品の高付加価値化を進める必要があり、その基礎となるのはもちろん「もっといいクルマ」だが、それをソフトウエア的側面から援護するのが、自動車文化の輸出である。

自動車文化の全てがモータースポーツであるとは言わないが、その関係は否応もなく濃密なもの。モータースポーツを通じて、ブランド価値が上がるケースは多い。前々回の記事でも書いた通り、例えば、過去にWRCで活躍したことがキーとなってブランド価値を高めた筆頭はおそらくランチアとアウディだろう。国内勢でも『WRX』のスバルや『ランサーエボリューション』の三菱などは明瞭にそうだ。そのためにモータースポーツを振興することは重要な意味を持っている。

ところが、先に述べた通り、トヨタのクルマは主に先進国用であり、価格もそれなりに高い。例えば新興国ではなく、日本国内であろうとも、若者がモータースポーツのベース車両に『GRヤリス』や『GR86』を選ぶのは価格面で少々ハードルが高い。新興国ならなおさらである。

そこでダイハツの安価なクルマ作りに「モータースポーツを起点としたクルマづくり」を加えることによって、新しい価値を創造しようというのがDGRの活動である。もちろんもっといいクルマづくりへのフィードバックも当然のように行われるだろうが、まずはモータースポーツに焦点を当てて話を進めたい。DGRによる活動は始まったばかりで、ラリーチャレンジや、全日本ラリー、そしてWRCのラリージャパンなどにそれぞれマシンを送り込み、まずは経験を積んでいるところである。

将来的には、軽自動車とコンパクトカーによるラリー4やラリー5車両を製作し、世界中の人々がもっとローコストでモータースポーツが楽しめる世界を作っていくことが狙いである。いわゆるカスタマーレーシングビジネスへの参入である。

ラリー車両はこれまで、自分で戦闘力のある競技車両を作れるショップを探し出し、ベース車両を決めて、ショップと二人三脚でクルマを作っていくしかなかった。当然出来上がった途端高い戦闘力があるわけもなく、トライアンドエラーを繰り返すことで一歩ずつ車両の完成度を上げていかなくてはならない。そしてそのためにはお金も時間も膨大に注ぎ込まなくてはならない。そこにメーカー自らが競技用コンプリートカーをリリースすれば、参戦までのハードルが大幅に下がるのである。

前々回の記事では主にラリー2や3を想定してそうした記事を書いたのだが、そのクラスで突然デビューする人は少ないだろう。出場する人はある程度経験もあり、おそらくラリー業界にそれなりに人脈もあると思われる。しかしもっと下の入門クラスで、初めてラリーに出てみたいという若者には知識も人脈もないだろう。だからこそダイハツがエントリークラスにコンプリートカーを用意することはモータースポーツの門戸を大きく開くことにつながるわけである。

ダイハツが手掛ける競技車両に試乗…ロッキー、ミラ イース、コペン

さて、ダイハツでは今、そうしたモータースポーツイベントの入り口としてダイハツユーザーであれば誰でも参加できるイベントを年に数回開催しており、中にはJAFの国内B級ライセンスやA級ライセンスをリーズナブルに取得できるイベントもある。イベントのレポートなどの詳細については別記事に譲るが、12月14日愛知県のスパ西浦モーターパークで今年最終のイベントが開催された。

そのイベントに合わせて、一部のメディアに、ダイハツが開発した3台のラリーマシンの試乗と、ラリージャパン出場車の同乗走行の機会が与えられた。

最初にステアリングを握ったのは『ロッキー』のラリーチャレンジ仕様。過給圧アップ(0.8→1.3)に加え、ブレーキのアップグレードとタワーバーなどの装着という比較的ノーマルに近い車両だが、スロットルオンでの速さはノーマル比でかなりのもの。乗った感じが市販車に近いので、無理さえしなければとても乗りやすい車両に仕上がっている。ただし追い込んでいくと、荷重の乗せ方によってアンダーが出る。上手くターンインができればその先で踏み込むとリヤがズリズリと出てくれたりと面白い反面、少しアンダーオーバーを行ったり来たりするところもあって、安全仕立て一辺倒のノーマルとは違う顔を見せる。最初に曲げ損なうと割と厄介なクルマであった。