サスペンションシステムの雄「テイン」が、中国で同社のサスキット「4×4グラベル2」の試乗会を開催した。

◆中国・宿遷で開催:テイン「4×4グラベル2」国際試乗会の舞台裏

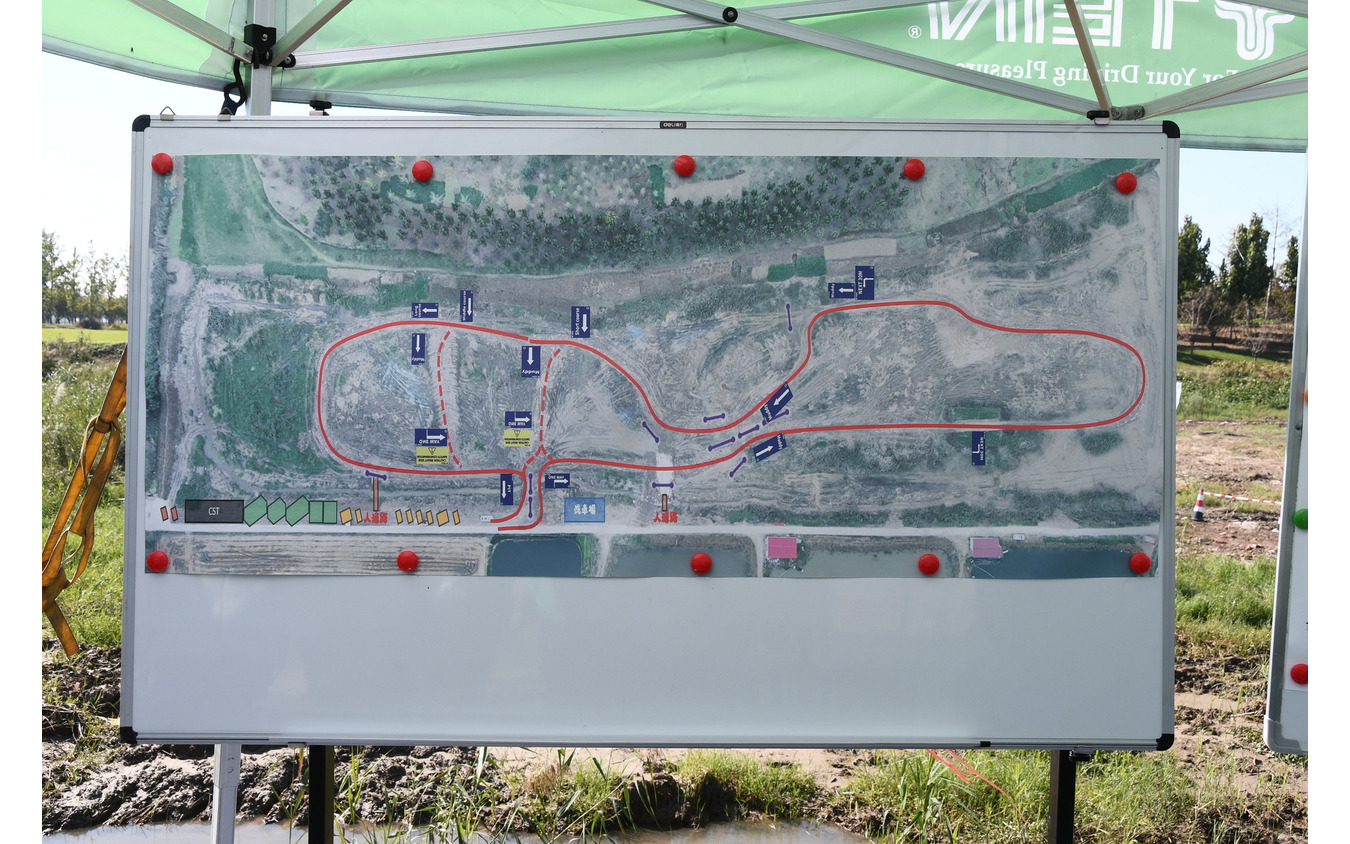

試乗コース図

試乗コース図テインはサスペンション関連パーツを開発・販売する日本のチューニングパーツメーカーだが、現在は主たる生産拠点を中国・江蘇省宿遷市の工場に置いている。そうした関係もあり、今回の試乗会は宿遷工場の近郊にて国際試乗会という形式で実施された。つまり、我々は海外媒体としての参加ということになる。

日本人が中国国内で運転するのはなかなかハードルが高い。そこでテインでは特設のオフロードコースを造成。このコースは以前、オフロード車のイベントで使用されたことがあったというが、長らく放置された結果、沼と化していたという。テインはその沼の水をすべて抜き、土砂を投入して全長800mの特設コースを再生させた。

用意された試乗車の数々

用意された試乗車の数々

贅沢な環境で行われた今回の試乗は、非常に興味深く、テイン製品の奥深さを改めて実感させるものだった。筆者は2023年にも同社製品の試乗で中国を訪れている。その様子は『レスポンス』でも紹介しているが、少し振り返ってみよう。

2023年の試乗は、東風日産のSUV『パラディン』の特別仕様車にテイン製品が装着されたモデルであった。このとき採用されたパーツも、今回と同じ4×4グラベル2である。試乗コースこそ異なるものの、オフロードコースで試したパラディン特別仕様車は、素晴らしく安定した走りを披露してくれた。

◆4×4グラベル2の主な機構と特徴:本格オフロードを速く、しなやかに

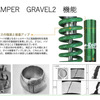

4×4グラベル2

4×4グラベル24×4グラベル2のキャッチコピーは「本格的なオフロード走行を想定し、高い走行性能と耐久性を両立させた車高調整式ショックアブソーバー」。採用される主な機構とその役割を以下に紹介する。

●主な機構の特徴

φ56大径ピストン(単筒・別タンク式):シェルケースの内径をφ56(外径φ64)とすることで強度を高め、オイル容量を増大。収められるピストンもφ56となる。大径化によってオイル流量が増し、減衰力の精度や温度安定性が向上する。単筒式はシンプルな構造のため耐久性・剛性が高く、減衰力設定を緻密に行える。別タンク式とすることでオイル量をさらに確保し、温度上昇による減衰力低下を防止できる。

φ22高剛性ピストンロッド:ピストンに取り付けられるロッドはφ22の大径タイプで、高張力材を採用。クロスカントリー走行を想定する4×4グラベル2では、ロッドにかかる力が大きいため高剛性化が必須となる。

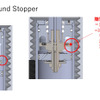

ダストブーツ付きスペシャルベアリング:ショックアブソーバーの上下取付部に高性能ベアリングを採用。オフロード走行時の砂噛みを防ぐため、ダストブーツも装備する。

2ウェイ減衰力調整機構:1ウェイ調整式では伸び側・縮み側が同時に変化するが、2ウェイ調整式ではそれぞれを独立して調整可能。より緻密なセッティングを実現できる。

ハイドロリック・リバウンド・ストッパー:ショックアブソーバーが急激に伸びた際、内部に圧力を発生させ、ストロークを緩やかにする構造。

高圧ステンメッシュホース:別タンクと本体の間でオイルを循環させるホースには、ステンレス製の高圧対応メッシュホースを採用。

専用リアタンクプロテクター:走行中の砂利などからショックアブソーバーを保護するため、スチール製3mm厚のプロテクターを後部に装着。

◆多彩な試乗車で検証:ストローク感と路面追従性の高さ

トヨタ・ランドクルーザー300

トヨタ・ランドクルーザー300試乗車は、長城汽車『タンク300/400』、フォード『ブロンコ』、北京汽車『BJ212』、トヨタ『ランドクルーザー300/250』、スズキ『ジムニー』、ジープ『ラングラー』という多彩な顔ぶれ。初めて乗る車種も多く、ノーマル仕様との直接比較は難しかったが、総じて感じたのは“たっぷりとしたストローク”と“高い路面追従性”である。

試乗コースは非常に多彩だった。排水後に土砂を投入したとはいえ、もともと沼地であったためマッドな部分も多い。投入した土砂の多くが建築廃材であったことからがれ場のような区間も存在し、走行を重ねるごとにわだちが深くなるという過酷な条件だ。

1995年に日本人とはして初のサファリラリーウイナーとなったテインの藤本吉郎専務

1995年に日本人とはして初のサファリラリーウイナーとなったテインの藤本吉郎専務クロスカントリー4WDのサスペンションセッティングの方向性はいくつかに分類できる。オンロード快適性を重視するタイプ、がれ場や急勾配での走破性を優先するタイプ、そして荒れた路面でも速く走れる追従性重視のタイプだ。テインの4×4グラベル2は、間違いなく“速く走る”ことを追求するタイプ。

創業者でありTEIN専務の藤本吉郎氏はサファリラリー優勝経験を持つラリードライバーでもあり、その思想が製品にも息づいている。今回用意された多彩な試乗車はいずれも、それぞれの個性を損なうことなく、より高いレベルへと引き上げられていた。たとえばランクル300や250は上質な乗り心地を維持しつつクロカン性能を強化。ジムニーは軽快な走りを保ちながら、より安定感が増している。

長城汽車タンク300

長城汽車タンク300長城汽車タンク300は2.0リットルターボのICEモデルで適度なトルク感を持ち、一方のタンク400はハイブリッド仕様でかなりパワフル。トルクがありすぎる印象もあったが、サスペンションがしっかりしているため、乗りにくさは皆無だった。アクセルオフ時に駆動力が抜けきらず焦る場面もあったが、安定した足まわりがリカバリーを容易にしてくれた。

フォード・ブロンコ

フォード・ブロンコフォード・ブロンコは北米仕様とはサスペンション構成が異なる。北米仕様がフラットダートでの高速走行を重視しているのに対し、中国仕様(生産も中国)は不整路面での走破性を重視。テイン開発陣も当初は北米仕様を前提にしていたが、実車確認の段階で仕様差を把握し、現地仕様に合わせて最適化を行ったという。北米のブロンコがアーバンSUV志向なのに対し、中国仕様はよりクロカン志向であり、テインの足まわりもそれに呼応している。

ジープ・ラングラー

ジープ・ラングラージープ・ラングラーは本来ゆっくりとストロークさせながら進むタイプのクルマで、4×4グラベル2を装着して“速く走る”タイプではない。それにもかかわらず、走行安定性と乗り心地が大幅に改善されており、その適応性の広さに驚かされた。

今回の試乗でもっともびっくりしたのが北京汽車BJ212。このモデル、なんと価格が日本円で200万円ちょっとだという。驚異的なコストパフォーマンスである。このように安価なベース車でもサスペンションチューンによって性能を大きく引き上げられれば、総コストを抑えながらクルマを存分に楽しめる。ただし今回の試乗では車高を上げたことが影響し、フロントプロペラシャフトにトラブルが発生した。テインはその原因を究明し、対応パーツの製作も視野に入れているという。

車種によってはアッパーアームも用意。ショックアブソーバーとの干渉を防ぐためだ

車種によってはアッパーアームも用意。ショックアブソーバーとの干渉を防ぐためだテインの4×4グラベル2は、単なるオフロード用サスペンションではなく、“走りの質”を根本から変えるチューニングパーツだ。どんな車種でも路面をしなやかに捉え、安心して踏み込める安定感をもたらす。その背景には、藤本氏をはじめとする開発陣のラリーフィールドで培った経験と、それを量産レベルで再現する技術力がある。中国という新たな舞台で開催された今回の国際試乗会は、テインのものづくりがグローバルに通用することを改めて示したイベントだったと言えるだろう。