連載6回目となる『和田智のカーデザインは楽しい』はテスラ『Model 3(モデル3)』を取り上げる。今回は実車を前にそのデザインの特徴や、デザイナー視点での見所を語る。

◆テスラは既存の自動車メーカーと良い意味で“半音”ズレている

----:まずはなぜ今回のテーマにModel 3を選ばれたのでしょうか。

和田:テスラ、そしてイーロン・マスク(CEO)氏のビジネスは、全て良い意味で“半音”ズレていることがキーワードです。それは既存のクルマ会社とは違う音色がするということ。Model 3も単なる1台のクルマという感覚ではないんです。これまでのクルマ業界とは違ったセンスや世界観をつくっている。そこに多くのファンや投資家が惹かれているのだと思います。

テスラというブランドを、メルセデスやトヨタと直接比較するのは非常に難しいのかなと思っています。

----:つまり既存の自動車メーカーと“半音”ズレていると。

和田:イーロン・マスク氏は、インターネットで築き上げたマネーを使ってクリーンエネルギーの世界に参入しました。その第1弾がテスラでありEV、スーパーチャージャーの展開です。その後、ソーラーやメガファクトリーといった流れになっていくわけですが、一方で時代のトレンドを起こすように宇宙ビジネスを実施している。AIを使ったり、X(旧ツイッター)で新しいコミュニケーションを提示したり、ロボットビジネスや、地下のトランスポーテーションシステムなど一連の流れを見ると、何をやるかわからない領域に入ってきています。単に「クルマが」という状況ではない。それが何なのかはわからないけれど、可能性を感じます。

一方で既存のクルマ会社は、長い間、クルマだけでブランドを形成するビジネスに躍起になってきました。“クルマ業界”という固まった枠の領域。良いクルマをつくれば売れるという概念から抜け出せていません。これだけモノがあふれている中で、クルマやブランド力だけでビジネスを永続的に成功させるのは難しい時代が来ている。テスラはこれまでのクルマ会社とは視点と環境設定の次元が異なっていて、ここに半音ズレているといった意味合いがあるんです。大切なことは、その環境設定のアイディアや取り組みなのです。

◆テクノロジーを踏まえたものづくり

----:その“半音のズレ”はデザインにもあらわれている?

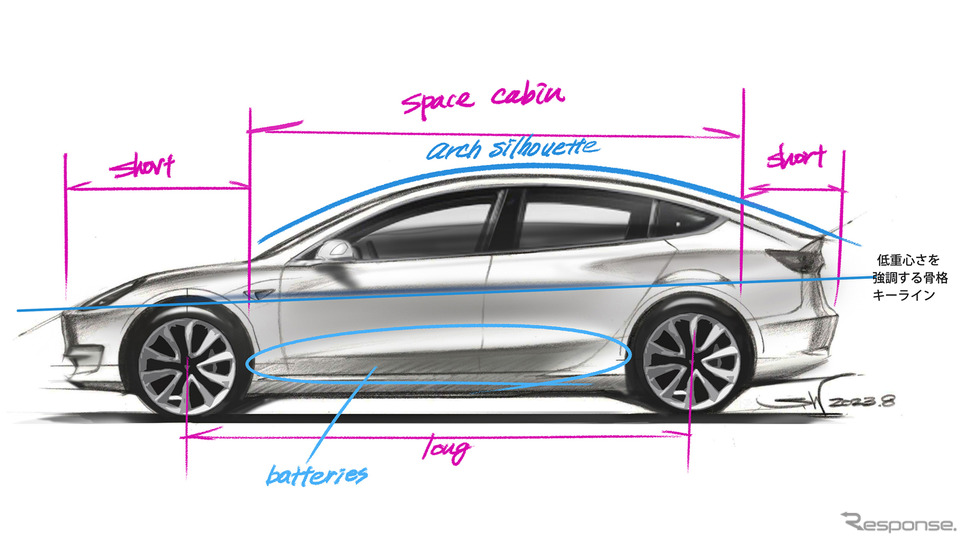

和田:テスラのエクステリアデザインは、一般のクルマとは少し異なったプロポーションとなっています。その理由は、EVの基本的な構成(バッテリーレイアウト/ロングホイールベース+キャビンの視覚的拡大)を、デザイナーがうまく生かしているからです。またModel 3のポイントは、このネット時代の中でのクルマのあり方、使い方や変化に対応してきているということ。モードが違う。特にインテリアデザインは抜くところは抜くという割り切り感があり、システムのアップデートなどまるで動く携帯のようです。テスラが持っているEVに関わるテクノロジーを踏まえたものづくりになっているんです。

既存の自動車会社のエンジニアリングはあまりにも熟成されていて、社会の変化に対応できていません。ステレオタイプ的な設計思想がクルマを縛りつけている。多くの要因があると思いますが、それもクルマが次の時代に進めない一つの理由になっている部分があるのかなと思っています。

かなり前の話ですが、Apple社のデザインディレクターであったジョナサン・アイブと会えたときに「AppleからEVをぜひ出してほしい」とお願いをしたことがありました。出してくれたらきっと社会が変わると。彼は、「にやっ」と笑顔を見せただけでしたが。AppleのEVとの関わりは未知数ですが、テスラは明らかにその役割を実行しているように感じます。

----:具体的なModel 3のデザインにあてはめるとどうなりますか。

和田:走って来たこのクルマを初めて見た時、ちょっと面白いプロポーションだなと思ったんです。不思議、と言ってもいいかもしれません。カウルが低く、フロントウィンドウが大きいのでドライバーがよく見え、インテリアが明るい印象。ちょっと未来感がある。というのも現状のセダンやクーペのつくりかたは、カウルは高く、全高を下げつつ、ウエストを上げ、キャビンをできるだけ細くスリムに見せることでカッコ良さを演出しています。外から見るインテリアの印象はやや暗く、ドライバーが埋め込まれている感じ。それに対して、Model3はその逆でインテリアが明るく、ドライバーが生き生きした感じに見えたのです。

サイドビューに目を向けると、キャビンはかなりダイナミックなアーチ形状になっています。アーチデザインは、かつてアウディやVWがつくってきた典型的なニュアンスです。実はこのModel 3のデザイナー、フランツ・フォン・ホルツハウゼンは、もともとLAにあったVW・アウディの先行スタジオ出身のデザイナー。僕としては、そのスタイリングに当時からつながるニュアンスを感じます。

◆「レス・ザン・モア」のインテリア

----:Model 3から、時代が求めるセダン像のようなものは変わっていくのでしょうか。

和田:例えば、今後はよりショートノーズ化し、キャビンスペースがもっと長く大きく、そういうようなセダン像が、うまれてくるかもしれません。そしてテスラの場合、そのインテリアのあり方、使い方に大きな変化が見られます。

僕がこのクルマに初めて乗り込んで驚いたことは、目の前にハンドル以外、通常の装備が何もない感覚です。印象に残るのはインパネ、センターに設置された大きなモニターのみ。これは既存のクルマ会社の人から見れば安っぽいだとか、あまりにも何もないじゃないかとなる。ただ、これがインパクトになっているんです。インテリアの基本的構成が「Less than more/レス・ザン・モア」でできている。極めてマイナスの原理です。その考え方に基づいてパーツ点数を少なくする工夫が色んなところに見られるのです。

----:その基本的な構成が変わっているとはどういうことですか。

和田:従来の考え方であれば高級感がないからモールを付けようだとか、そういったプラスの原理を付加価値としてしまう。でもテスラはそういう考え方とは真逆の発想でつくり込んでいるところに大きな意味があると思います。インテリア豪華主義とは正反対の考え方です。

例えば、先にもお話ししたモニターだけで色々なことがまかなえるようになっています。もちろんこのモニターの扱いも次のモデルでは、よりクリエイションを効かせられる部分になるでしょう。そうするとインテリア全体は、もっとシンプルになっていくかもしれません。