不足するトラックドライバーの問題に加えて時間外労働の規制適用(2024年問題)によって、物流業界は崩壊の危機=物流クライシスに直面している。

本連載「物流崩壊の深層と処方箋」では、内閣府のSIPスマート物流サービス 評価委員会で委員長を務めるローランド・ベルガー パートナーの小野塚征志氏が物流業界の現状を解説し、新たな物流のあるべき姿を考察する。

3回目は、いよいよ2024年問題の具体的な影響を数値的に検証する。

2024年4月1日から何が変わるのか

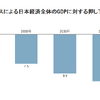

現在の物流費上昇は、海運や航空輸送の運賃高騰にも原因がある。とはいえ、将来を見据えた対策が必要なのは、今後需給ギャップの拡大が予想されるトラック輸送であることを前回は解説した。今回は、物流の2024年問題が現実化したときにどのような事態が発生するのか? トラック輸送の供給不足は日本経済にどのような影響を及ぼすのか? その展望を紹介する。

最初に、「2024年問題とは何か」を確認しておこう。端的にいえば、働き方改革関連法によって定められた時間外労働の上限規制が、2024年4月1日以降はトラックドライバーにも適用されるようになるということだ。具体的には、年間960時間を超える時間外労働が認められなくなる。

現状、その上限を超えて働いているトラックドライバーが一定数存在する。彼らを雇用する企業が規制の適用を受けると総労働時間が短くなる。ドライバーの労働環境を改善するための規制であり、その社会的意義は明らかだが、トラック輸送の供給不足に拍車がかかることは間違いない。

トラックの輸送能力はどれだけ減るのか

では、2024年問題が現実化すると、トラックの輸送能力にどの程度の影響が及ぶのだろうか。

経済産業省、国土交通省、農林水産省の三省は、2024年問題をはじめとする物流の諸問題を解決するため、「持続可能な物流の実現に向けた検討会」を設置した。NX総合研究所はその第3回検討会において「2024年問題により輸送能力が14.2%不足する」との試算結果を発表した。

営業用トラックの輸送トン数で換算すると、約4億トンの不足となる。つまり、このまま何も手を打たなければ、年間4億トンもの商品が配送できなくなるということだ。

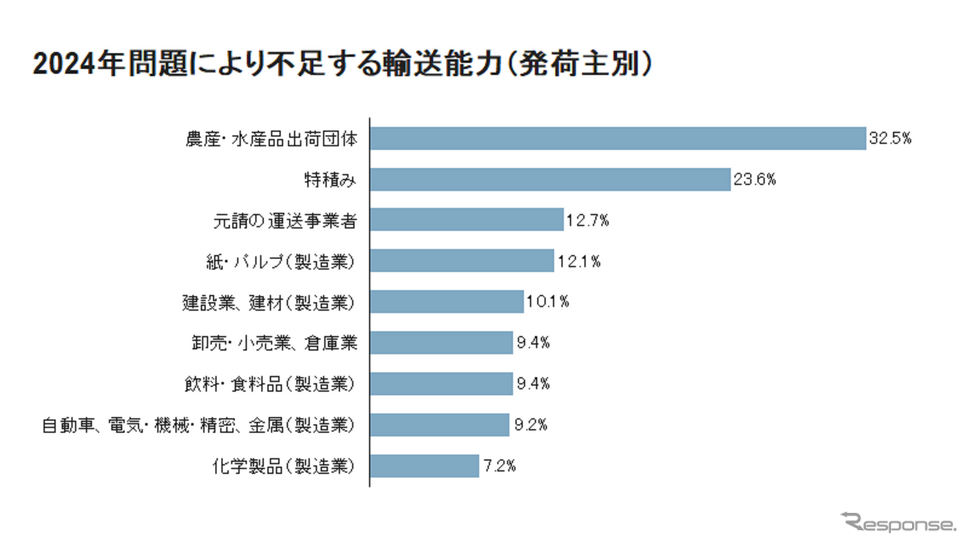

14.2%という数値はトラック輸送全体を対象に試算した結果である。業界別に見ると、農産・水産品を出荷する団体の輸送能力は32.5%も不足する。現在は食品スーパーに行けば、全国津々浦々の新鮮な野菜や魚介類を買える。しかしそれは、トラックドライバーの長時間労働によって支えられてきたわけだ。それができなくなるのだ。

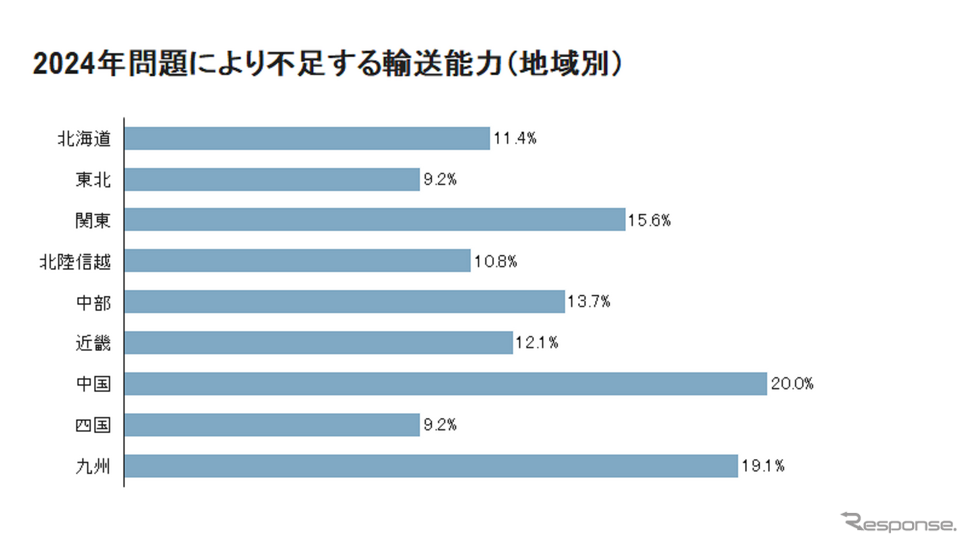

地域別に見たとき、中国地方と九州地方の輸送能力がより大きな影響を受ける。最大の消費地である首都圏と離れた場所にある生産地であり、長距離の輸送が求められるからこそ従来はトラックドライバーの膨大な時間外労働が必要だった。それが上限規制を受けることで大幅な輸送力不足に陥りそうだ。

2024年問題が現実化したとき、輸送能力への影響が大きい業界・地域ほど、今まで届いていたものが届かなくなる。中国・九州地方から出荷される首都圏への農産・水産品はその影響が顕著に現れそうだ。この問題を放置すれば、首都圏に住んでいる人は中国・九州地方の新鮮な野菜や魚介類を入手しづらくなる。

中国・九州地方の生産者からすれば、販路が減ることで売上が減少しそうだ。首都圏の食品スーパーとしても販売機会を減らす可能性がある。経済全体への影響は小さくなく、早急に対策を講ずべきだ。

農産・水産品以外の業界でも、程度の差はあれ生産から流通・販売に至るまでのプロセスに同様の影響が及ぶ。2024年問題の現実化は物流会社のみならず、生産者やメーカーにとっても、流通・販売業者にとっても、消費者にとっても、他人事ではないのである。

中長期における経済的なインパクト

トラック輸送の供給不足は、時間外労働規制による2024年問題のみに起因するわけではない。

![ロボタクシー市場シェアトップだから語れるLiDAR最新動向…Hesai Technology 胡 姚君氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2188173.jpg)