物流業界では今、コロナ禍の宅配需要の急増により、長年問題視されてきたドライバー不足に拍車が掛かり、運送会社は人材の確保と物流の効率化への対応に追われている。そんな物流業界にとっての喫緊の課題が来年4月にスタートするトラックドライバーに対する時間外労働の規制の適用、いわゆる「物流の2024年問題」だ。

本連載「物流崩壊の深層と処方箋」では、内閣府のSIPスマート物流サービス 評価委員会で委員長を務めるローランド・ベルガー パートナーの小野塚征志氏が物流業界の現状を解説し、新たな物流のあるべき姿を考察する。

1回目となる今回は、輸送手段の割合から国内の物流の現状を整理し、次世代の物流を実現するためのイノベーションの方向性をまとめる。

「物流=トラック輸送」ではない

本連載を開始するにあたって最初に伝えたいことは、「物流はトラック以外も含めたさまざまな輸送手段、荷役や梱包作業、物流施設や設備、管理システムなどによって構成される」ということだ。

2017年、ヤマト運輸が消費増税時を除けば27年ぶりとなる値上げを実行して以降、物流クライシスが声高に叫ばれているが、その対象はトラックだけでもドライバーだけでもない。海運がストップしても、物流施設で働く人がいなくなっても、日本の物流は立ち行かなくなる。物流のサステナビリティを高めるためには、そのすべてを進化させることが肝要だ。

現下、物流の世界では「ロジスティクス4.0」と称される次世代のイノベーションが起きつつある。IoT、AI、ロボティクスといった先端技術の進歩と活用の拡大は、労働集約的であった物流のビジネスモデルを根幹から変える。もちろん、その対象はトラック輸送だけではない。海運や荷役なども含めた物流全体で「省人化」と「標準化」による「装置産業化」が進もうとしているのである。

物流は何によって構成されるのか?

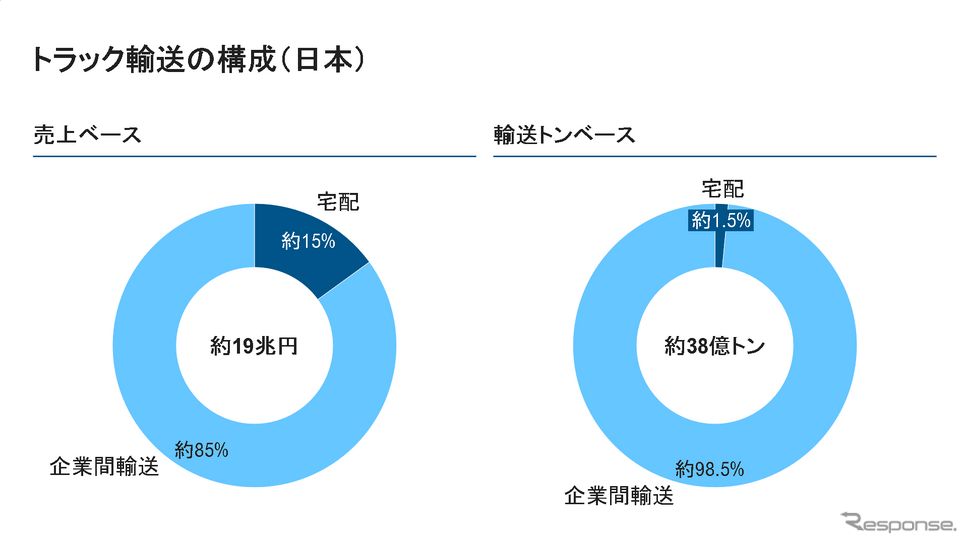

「物流」というと、ヤマト運輸や佐川急便の宅配トラックを思い浮かべる人が多いのではないだろうか。確かに宅配便も物流の一部ではあるが、日本のトラック輸送に占める宅配のシェアは、売上ベースだと15%程度、輸送量ベースでは1.5%程度に過ぎない。つまり、トラック輸送の大部分は企業間輸送であるのだ。

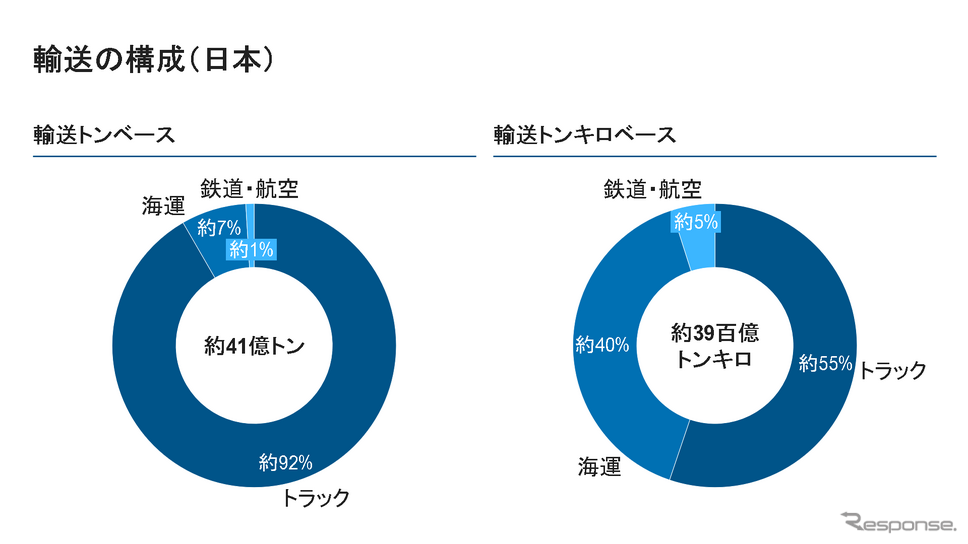

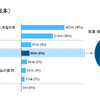

では、「物流=トラック輸送」なのかというと、そうともいえない。輸送した貨物の重量ベースで見ると、トラック輸送が90%以上を占める。しかし、貨物の重量に輸送距離を乗じたトンキロベースで見ると、トラック輸送の割合は約55%に低下し、代わって海運が約40%を占めるようになる。要するに、長距離輸送では海運が少なからず利用されているのである。

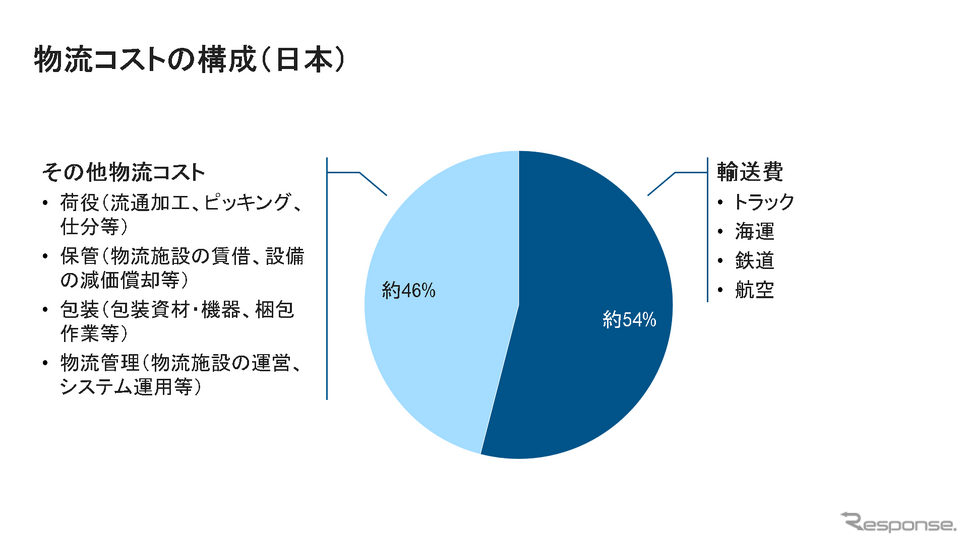

一方で、企業が支払う物流コストの内訳を見ると、トラックに加えて海運、鉄道、航空も含めた輸送費が約54%を占める。したがって、物流コストの過半は輸送費といえるわけだが、逆にいえば、荷役や保管といった輸送以外のコストも決して小さくない。「物流=輸送」というイメージも実は間違っているのである。

以上の通り、物流について最初に考えるべきことは「物流はトラック以外も含めたさまざまな輸送手段、荷役や梱包作業、物流施設や設備、管理システムなどによって構成される」ということだ。

中世までは人力や馬車、帆船などによっていた物流が、20世紀になってからトラックや鉄道によって輸送が高速・大容量化され(ロジスティクス1.0)、戦後はコンテナの普及や倉庫の自動化が行われた(ロジスティクス2.0)。80年代以降は、コンピュータの導入により管理がシステム化された(ロジスティクス3.0)。

現在は、IoT、AI、ロボティクスといった先端技術を利用や、企業間の標準化による「ロジスティクス4.0」のイノベーションが進行中だ。

![首都高速が料金10%引き上げ、2026年10月から、物流などに打撃も[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/2171319.jpg)

![【収納アイテム特集】普通じゃ何かが足りない…個性派ホルダーに要注目![特選カーアクセサリー名鑑]](/imgs/sq_l1/2184706.jpg)