「はいバスが正着しましたーっ」「はい計測しまーす。289ミリ!」 羽田空港 第3ターミナルに仮設した、バス乗降用プラットホームに、自動運転バスの研究チームと計測員の声が響く。羽田空港エリア公道上で始まった公共車両優先システムなどの実証実験だ。

実験エリアは、羽田空港第3ターミナルと東京モノレール・京急空港線 天空橋駅付近を結ぶ8の字コース。取材に入った6月20日の午後は、埼玉工業大学の自動運転AIバスが、実験エリア内2か所に仮設したバス乗降用プラットホーム(バス停)に、1か所50回を超える正着テストを重ねていた。

後付けタイプ自動運転システム(レベル3)で正着試験に挑戦

羽田空港 自動運転バス実証実験で計測を繰り返す埼玉工業大学自動運転AIバス(2020年6月21日)戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期)内閣府による戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の自動運転実証実験に参画する埼玉工業大学 自動運転AIバス(日野『リエッセ II』ベース)は、これまで兵庫県や愛知県など全国各地の実証実験を積み、今回のSIP東京臨海部実証実験にも継続参加。

羽田空港 自動運転バス実証実験で計測を繰り返す埼玉工業大学自動運転AIバス(2020年6月21日)戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期)内閣府による戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の自動運転実証実験に参画する埼玉工業大学 自動運転AIバス(日野『リエッセ II』ベース)は、これまで兵庫県や愛知県など全国各地の実証実験を積み、今回のSIP東京臨海部実証実験にも継続参加。

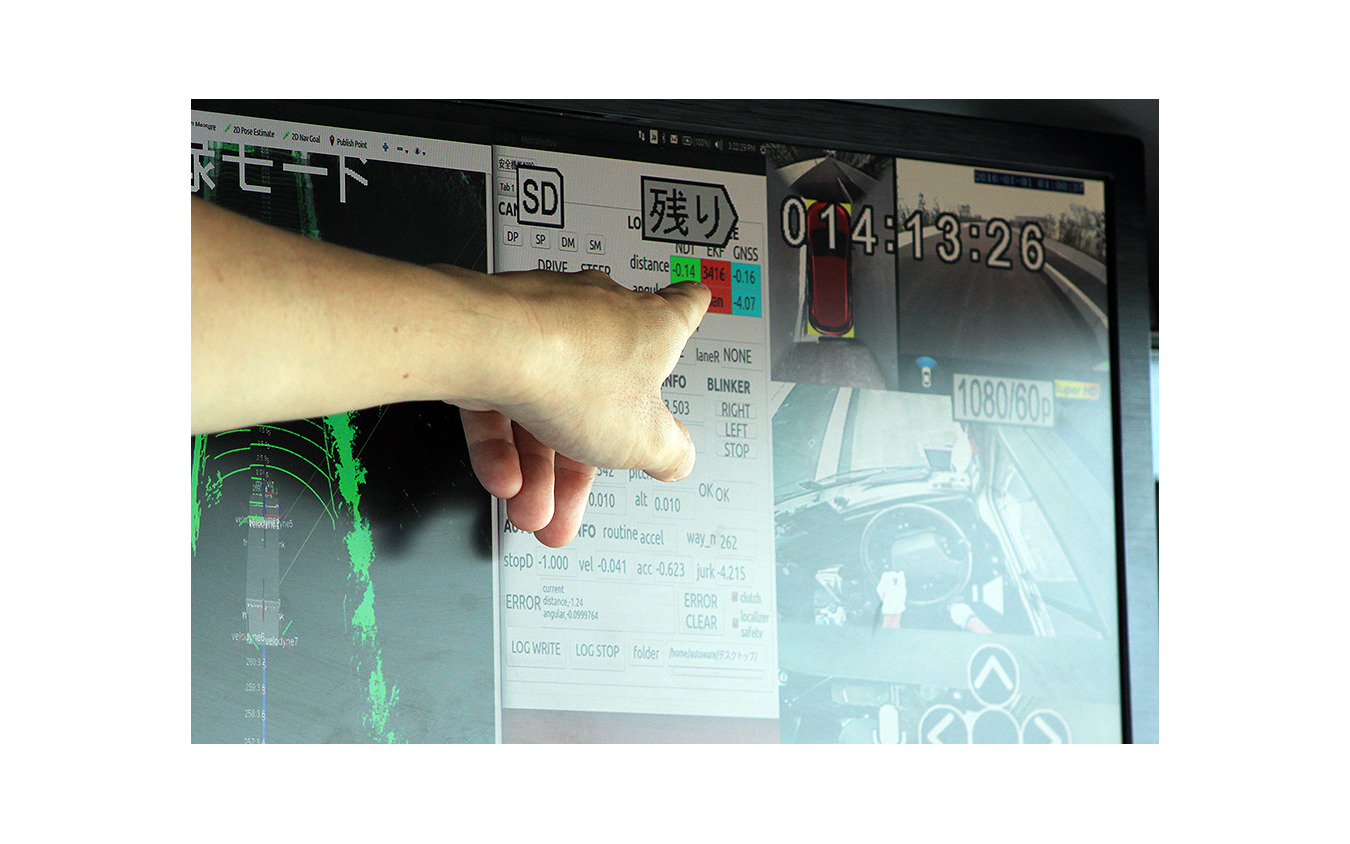

埼玉工業大学 自動運転AIバスは今回、磁気マーカーやITS無線路側機を活用した公共車両優先システム(PTPS:Public Transportation Priority Systems)などを試すエリアで何度もテスト走行。が、インフラ側に整備したこうした磁気マーカーなどに頼らず、あくまで LiDAR(レーザー・レーダー)やGPS・GNSS(衛星からの位置情報)、カメラ画像解析を基本とする後付けタイプ自動運転システム(レベル3)だけで正着制御試験に挑んだ。

この羽田空港 テスト走行にむけて LiDAR を6本に増設

羽田空港 自動運転バス実証実験で計測を繰り返す埼玉工業大学自動運転AIバス(2020年6月21日)戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期)この後付けタイプ自動運転システム(レベル3)も、今回の羽田空港 実証実験にむけて進化させた。これまでルーフだけについていた LiDAR を、前2本、後2本、ルーフに2本と、合計6本で全方位をみながら走ることに。LiDAR 6本によるテスト走行は初めてというぶっつけ本番で、計測者たちを驚かせた結果が次々と出てきた。

羽田空港 自動運転バス実証実験で計測を繰り返す埼玉工業大学自動運転AIバス(2020年6月21日)戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期)この後付けタイプ自動運転システム(レベル3)も、今回の羽田空港 実証実験にむけて進化させた。これまでルーフだけについていた LiDAR を、前2本、後2本、ルーフに2本と、合計6本で全方位をみながら走ることに。LiDAR 6本によるテスト走行は初めてというぶっつけ本番で、計測者たちを驚かせた結果が次々と出てきた。

この日は9時半から、羽田空港第3ターミナル 仮設プラットホームへの正着試験の計測をスタート。埼玉工業大学 自動運転AIバスは、自動運転レベル3でバス専用レーンへ車線変更し、ゆっくりとバス停へつける。

誤差3ミリ以内、バス停にぴたっとつけてみせた

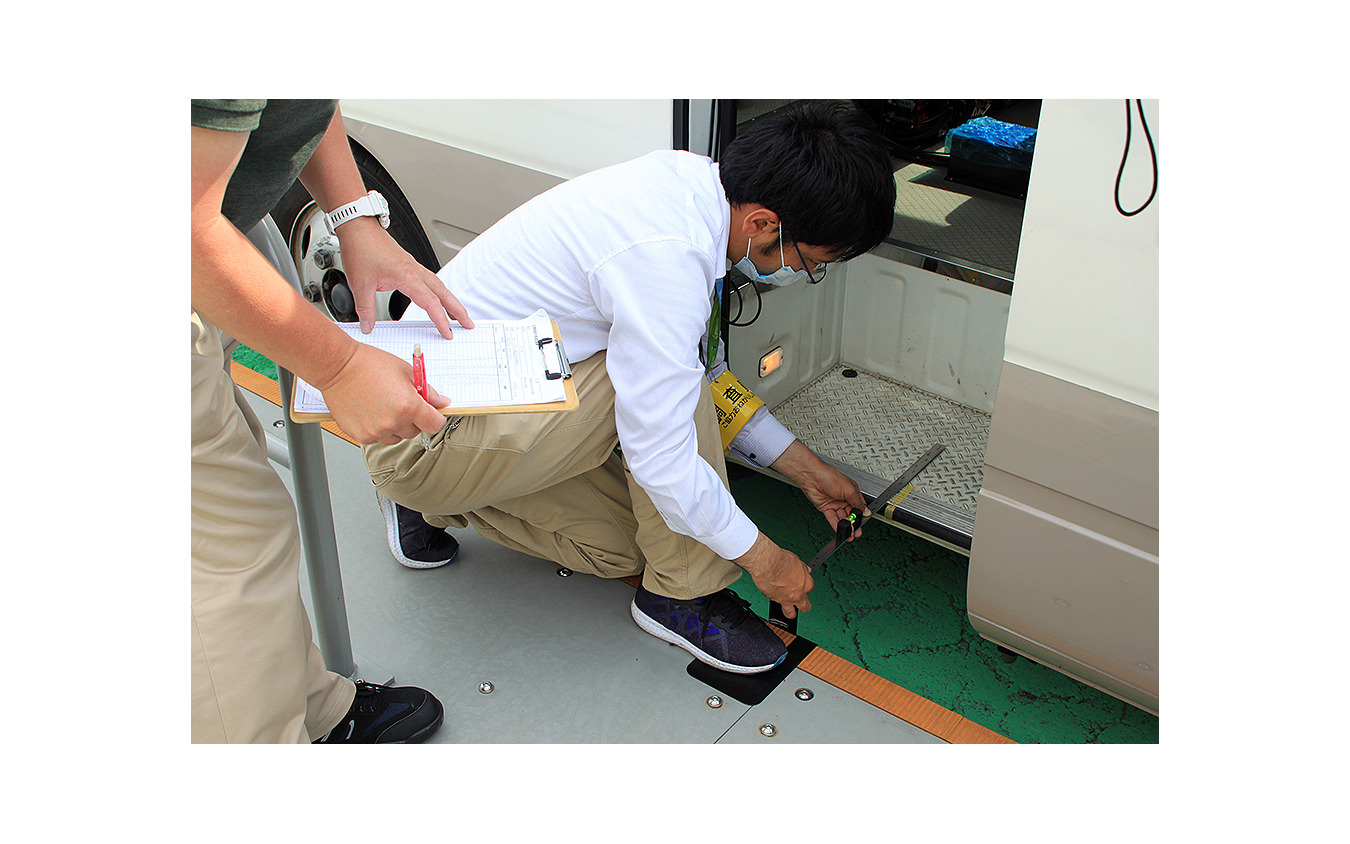

羽田空港 自動運転バス実証実験で計測を繰り返す埼玉工業大学自動運転AIバス(2020年6月21日)戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期)プラットホーム脇に停止すると、すぐに乗降ドアが開く。このとき、バスのステップ外側と、プラットホーム端との距離をミリ単位で測る。記録は1回目から順に、289、289、285、290、288、285、292、286、289、291ミリ……。290mm設定でほぼ誤差3mmの幅に収まりながら、何度も停車位置にぴたりとつけてみせた。

羽田空港 自動運転バス実証実験で計測を繰り返す埼玉工業大学自動運転AIバス(2020年6月21日)戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期)プラットホーム脇に停止すると、すぐに乗降ドアが開く。このとき、バスのステップ外側と、プラットホーム端との距離をミリ単位で測る。記録は1回目から順に、289、289、285、290、288、285、292、286、289、291ミリ……。290mm設定でほぼ誤差3mmの幅に収まりながら、何度も停車位置にぴたりとつけてみせた。

「われわれ埼玉工業大学の自動運転AIバスは、標準偏差(誤差)2.6mmで停止位置に止まれるように設定している。だから、290mmはあくまで設定された距離で、バスのステップとホームの間をもっと縮めようと思えば縮められる。今回は、反復計測した結果、想定していた誤差内でほぼ収まっていることに一定の評価を得られたし、あらためて再現性を確認している」

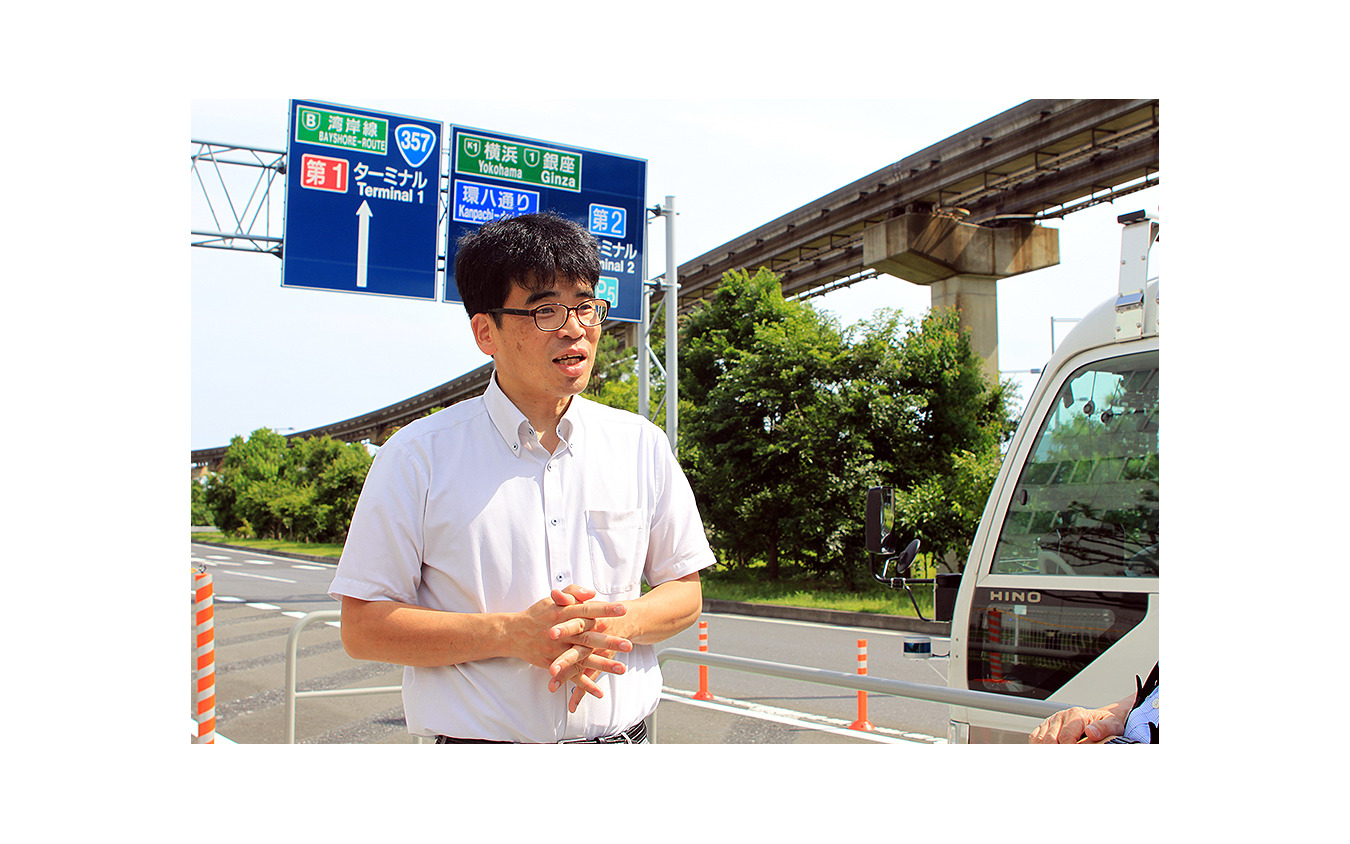

ドライバーの運転負荷を減らし、運行設計領域(ODD)を広げる

羽田空港 自動運転バス実証実験で計測を繰り返す埼玉工業大学自動運転AIバス(2020年6月21日)戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期)そう教えてくれたのは、埼玉工業大学 自動運転システム開発をまとめる同大学工学部情報システム学科 渡部大志教授(埼玉工業大学自動運転技術開発センター長)。今回も、同大学の生きた教材といわれる自動運転AIバスに、同大学大学院生と専任ドライバーが同乗し、刻々と動く道路状況にあわせてプログラムを更新させていた。

羽田空港 自動運転バス実証実験で計測を繰り返す埼玉工業大学自動運転AIバス(2020年6月21日)戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期)そう教えてくれたのは、埼玉工業大学 自動運転システム開発をまとめる同大学工学部情報システム学科 渡部大志教授(埼玉工業大学自動運転技術開発センター長)。今回も、同大学の生きた教材といわれる自動運転AIバスに、同大学大学院生と専任ドライバーが同乗し、刻々と動く道路状況にあわせてプログラムを更新させていた。

「運転負荷が少なくなれば、既存の高齢ドライバーも、新たにドライバーになろうという人にも、バス運行のハードルが下がる。自動運転が入り込むとドライバーの仕事が奪われるというイメージとは逆。プラットホームの定められた停止位置にぴたっと自動で正着してくれれば、ドライバーの運転負荷が軽減するし、さらには運行設計領域(ODD:Operational Design Domain)を広げられる」(埼工大 渡部教授)

LiDAR を切り、GPSだけでも設定停止位置にとまれる

計測員や取材陣を驚かせたのは、天空橋付近に仮設したもうひとつのバス停での正着試験。ここで埼玉工業大学自動運転AIバス研究チームは、今回の実験のために増設した LiDAR の情報を切って、GPSだけで正着させる試験をみせてくれた。

GPSだけを頼りに、ゆっくりとプラットホームにつける埼玉工業大学 自動運転AIバスは、ステップとプラットホームの距離を、513mm、512mm、492mm、485mm……というブレをみせながらも、ほぼ同じ停止位置にぴたりととめていた。LiDAR なし、GPSだけを頼りにだ。

毎回、進化をみせてくれる埼玉工業大学 自動運転AIバス。このあとも各地での実証実験スケジュールが待ち構えているうえに、こんどはこの自動運転AIシステムを、また“別の乗り物”に載せて実証実験に入るという。