【伊東大厚のトラフィック計量学】ETC今昔物語 その2…高速道路を利用しやすく

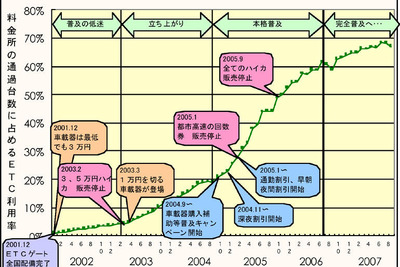

ETC(Electric Toll Collection、自動料金収受)の普及によって料金所渋滞はほぼ解消した。一定の普及率に達した今日、ETCを活用すれば高速道路をもっと利用しやすくすることができる。

【伊東大厚のトラフィック計量学】ETC今昔物語 その1…早期普及が実現したわけ

ETC(自動料金収受)は、サービス開始後6年でほぼ利用率7割に達した。車載器の保有台数に相当するの累積セットアップ台数も1850万台にのぼっており、順調に普及している。これまでの普及の足取りを振り返る

【伊東大厚のトラフィック計量学】運輸のエネルギー効率30%アップへ…CO2半減へのシナリオその5

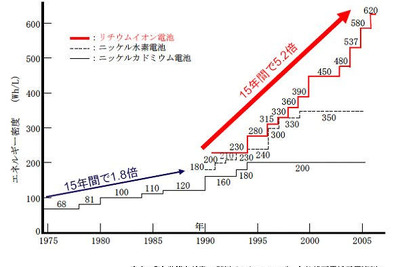

「2050年までのCO2半減」に向け、我が国の運輸部門ではどのような戦略をとろうとしているのだろうか。5月、経済産業省から発表された「次世代自動車・燃料イニシアティブ」では、5つの自動車・燃料技術--(1)次世代バッテリー、(2)水素・燃料電池、(3)クリーンディーゼル、(4)バイオ燃料、(5)ITS--の開発と普及によって2030年までに石油依存度80%とエネルギー効率30%アップを謳っている。

【伊東大厚のトラフィック計量学】CO2を半減しなければならないわけ…CO2半減へのシナリオその4

最近、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告やドイツでのサミットを契機に「2050年までにCO2を半減しなければ地球がもたない」という認識が広まってきた。これまでマイカーに焦点をあてながら運輸部門のCO2について紹介してきたが、今回は少し自動車から離れ、なぜCO2(温室効果ガス)を半減しなければならないと言われているのか、解説したい。

【伊東大厚のトラフィック計量学】クルマの性能以外の燃費向上策は?…CO2半減へのシナリオその3

日本全体のCO2排出量の増加傾向が続く中、運輸部門のCO2排出量は減少傾向にある。前回、マイカーのCO2が減少したのは、主に走行距離の減少と燃費のよいクルマが普及したためであることを分析した。今回は、クルマの燃費性能のほかにも燃費を向上させる対策があることを紹介したい。

【伊東大厚のトラフィック計量学】なぜマイカーのCO2は減ったのか…CO2半減へのシナリオ その2

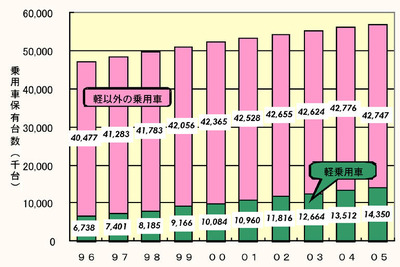

日本国内の温室効果ガスの総排出量は、2004年度比0.2%、1990年度比では7.8%と増加を続ける中、自動車など運輸部門のCO2排出量は04年度比1.8%減、470万トン減少した。うちマイカー(自家用乗用車)は390万トン減少し、削減に大きく寄与した。

【伊東大厚のトラフィック計量学】減り始めたマイカーのCO2…CO2半減へのシナリオ(その1)

5月末、政府は2005年度の温室効果ガス排出量を発表した。日本国内の温室効果ガスの総排出量は2004年度比で0.2%増加、1990年度比では7.8%増であり、近年微増傾向になってきたとはいえ、依然増加を続けている。05年の冬はとても寒く、暖房にたくさん燃料を使ったなど“事情”はあるものの、90年度比マイナス6%という京都議定書の目標達成は、極めて難しい状況にある。

【伊東大厚のトラフィック計量学】道路交通はどこまで安全になるか? その4…政府目標は達成できるか

2010年段階の日本政府の目標は、交通事故死者数を5500人以下、負傷者数100万人以下というものだ。2006年は交通事故死者数6352人、負傷者数109万8199人であったので、目標までそれぞれ852人、9万8199人ということになる。

【伊東大厚のトラフィック計量学】道路交通はどこまで安全になるか? その3…シートベルトと自転車

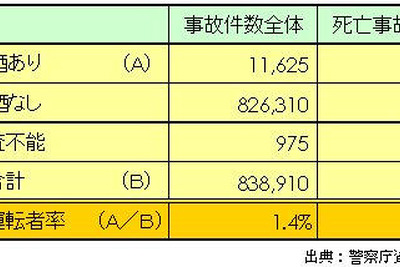

春の交通安全運動では、1. 飲酒運転の根絶、2. 自転車の安全利用の推進、3. 後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、の3点が重点テーマに取り上げられていた。これらが重点化されたのは、飲酒運転による事故に対する昨今の注目度に加え、自転車の通行区分の問題、シートベルト未着用に対する罰則を後席でも導入することなど、道路交通法の改訂が今国会で検討されていることが背景にある。

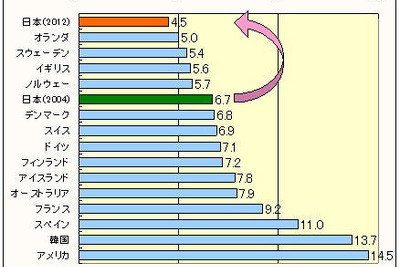

【伊東大厚のトラフィック計量学】道路交通はどこまで安全になるか? その2…世界一をめざす

日本政府の目標は、平成24(2012)年までに、交通事故死者数を5000人以下とし、世界一安全な道路交通の実現を目指す。平成22(2010)年までに、交通事故死者数を5500人以下、負傷者数100万人以下にすることを目指す。というものだ。