最近、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告やドイツでのサミットを契機に「2050年までにCO2を半減しなければ地球がもたない」という認識が広まってきた。これまでマイカーに焦点をあてながら運輸部門のCO2について紹介してきたが、今回は少し自動車から離れ、なぜCO2(温室効果ガス)を半減しなければならないと言われているのか、解説したい。

◆炭素収支のアンバランス

地球温暖化は、大気中のCO2濃度が増加し気温の上昇などを引き起こしている現象だが、これは大気・海洋・陸上間を循環する炭素の収支バランスが崩れてしまっているためと考えてよい。産業革命以降、それまで地中に“固定”されていた化石燃料を大量に使うようになり、その燃焼で大気中に放出され過度に蓄積してしまっている状態といえる。

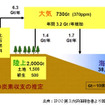

化石燃料の燃焼で大気中に放出される炭素は年63億トンのうち、吸収量は光合成で14億トン、海の中に17億トンの計31億トンに過ぎず、吸収量の倍の放出量となっていると言われている。(図1)

◆「2050年のCO2半減」の理由

ところで「2050年のCO2半減」は、きりの良い数字だから……、ではない。「2050年」にも「半減」にも、理由がある。将来の気候変動の深刻な影響を回避するため、今どのような目標を立てるかを考える、バックキャスティングという手法から導かれた予測に基づくものなのだ。

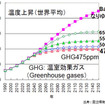

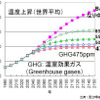

簡単に説明すると、深刻な気候変動の影響を回避するには、(1)気温上昇を+2度程度(最悪でも+3度)に留めなければならない、(2)そのためには、温室効果ガス濃度を将来500ppm程度に安定化させる必要がある、(3)濃度の安定には2050年で世界の温室効果ガス排出量の半減(=吸収量と同程度)が必要、というものだ。

国立環境研究所のシミュレ−ション結果を紹介しよう。気温上昇を2度に留めるには将来の温室効果ガス濃度を500ppm程度に抑える必要があること(図2)、将来、濃度を500ppm程度で安定化させるには、2050年頃に温室効果ガスの排出量を半減させなかればならないことがわかる(図3)。

依然として不確実性もあるだろうが、温室効果ガスの濃度が、産業革命前は280ppmであったのが現在370 ppmまで上昇していると言われていることや、図1の炭素収支の放出超を考えれば、妥当かもしれない。

◆先進国はより多く削減が必要?

「2050年のCO2半減」はあくまでも世界合計の話だ。仮に、一人あたり温室効果ガス量の“排出枠”をどの国も同じだとすると、先進国はより多くの削減が必要となってしまう。

図3から、2050年の世界の温室効果ガス排出量を60億トン(※)、世界人口を100億人とした場合、一人あたりの排出枠は0.6トンとなる。日本の人口が1億人なら、排出枠は0.6億トン、これは1990年(3.4億トン)の約8割減に相当する、途方もない数字である。

※排出量はいずれも炭素トン

![1リットル25.1円安く、ガソリンの暫定税率12月31日廃止で合意[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/2156818.jpg)