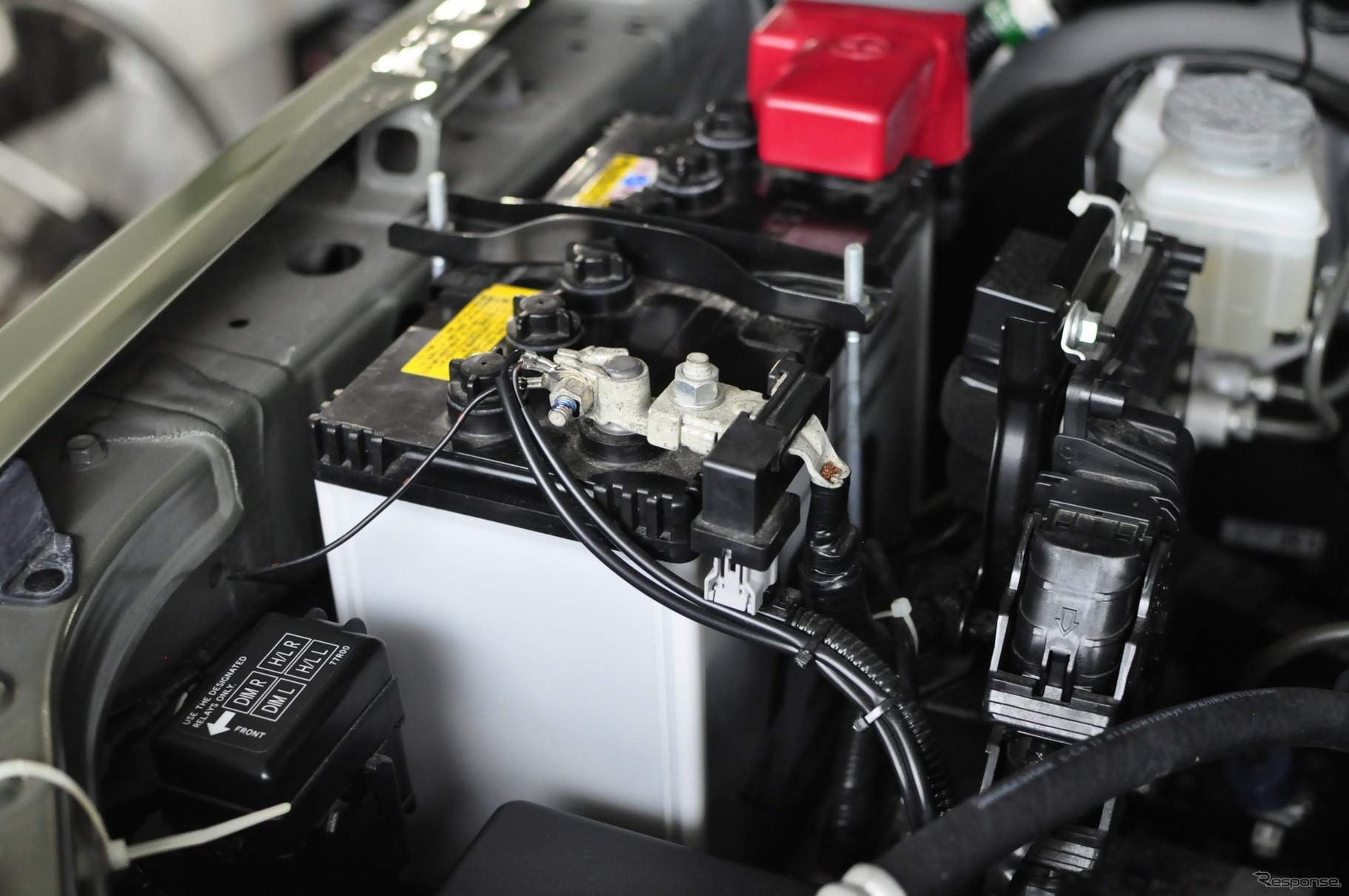

クルマのトラブルの中でも発生頻度が比較的高いのはバッテリー上がりだ。トラブルが起きてしまうとエンジン始動が困難になり、やっかいだ。愛車のバッテリー上がり対策として、経年劣化に対する復活処理を試してみると良いだろう。

◆バッテリー上がりが多い理由とトラブルの仕組み

経年劣化などで起こるさまざまなクルマのトラブルの中でも、バッテリー上がりは事例が多い。JAFによるロードサービスの出動回数で常にトップにランクされることからも、バッテリートラブルがいかに多いかがわかるだろう。そもそもバッテリー上がりとは何だろうか。それはバッテリーの電力が不足してセルモーターを回せなくなる状態のことだ。

理由はいくつかある。エンジンを停止したままでライトや車載の電気機器を使い続けて電力を消耗した場合や、オルタネーターなどバッテリーへの充電系統のトラブルが代表例だ。

そしてもうひとつの要因となりうるのがバッテリーの“劣化”だ。バッテリーの寿命はクルマの寿命に対してかなり短く、交換時期は2~3年程度とされている場合も多い。しかし、明らかに劣化していることが体感できる場合は別として、普段は元気にエンジンも掛かっているし、走行にも支障がないケースがほとんどだ。その結果、多くのドライバーはそのままバッテリー交換を先延ばしにしてしまい、予期せぬタイミングでバッテリー上がりが起きてしまう。

では、なぜこのような状況が生まれてしまうのだろうか。その理由のひとつはバッテリー性能の向上にある。現在使われているクルマ用バッテリーの多くには長寿命化の技術(カルシウムバッテリーなど)が盛り込まれている。ところで一方では、ギリギリまで性能を発揮したまま突然寿命を迎える、いわゆるバッテリーの突然死も知られている。前日に自宅のガレージまで何の問題もなく乗って帰った愛車なのに、翌朝にはセルモーターがまったく動かないというケースは、決して珍しくない。

◆交換前に試したいバッテリー復活メンテナンス

これには対処法はなく「早めのバッテリー交換」しか予防策はないとも言えるだろう。しかし予防的にバッテリー交換をする前に、一度試しても良いのがバッテリーの修復だ。経年劣化してきた(ドライバーの感覚としては体感できていないので使用年数が判断材料になる)バッテリーを復活させられる可能性がある。

バッテリーの能力を復活させる、もっともベーシックな方法が補充電だ。使用しているバッテリーに対応したバッテリー充電器を用意して充電するだけなので、作業は至って簡単だ。近年のクルマは電気機器が多く、バッテリーは過酷な状況で働いている。特に近距離の移動を繰り返す乗り方では、バッテリーが十分に充電されず、充電より放電の方が多い過放電の状態になっているケースも多い。それをリセットするのが補充電だ。

充電器に接続すると、バッテリーの電力残量が少なくなっていることも多く、補充電に意味があることがわかるだろう。ちなみに自宅でエンジン始動ができなくなったバッテリーを充電器で充電しようとした際に、電力残量の低さから充電できないケースがある。そんな時の裏ワザとしては、エンジンが始動する他車のバッテリーとブースターケーブルで接続してしばし放置してみることだ。すると充電不可だったバッテリーが復活することもあるので、最後の一手として憶えておいても良いだろう。

◆サルフェーション除去でバッテリー寿命を延ばす

一方で「バッテリー復活」や「バッテリー延命」などで検索すると多くヒットするのが、サルフェーション除去(デサルフェーション)と呼ばれる修復方法だ。そもそもバッテリー劣化のメカニズムは、バッテリーを使用すると徐々に電極部分にゴミが結晶化して蓄積していくこと(サルフェーションと呼ばれる)にある。この結晶こそが電気の流れを阻害して性能を低下させている要因なのだ。そこでサルフェーションを除去してバッテリーの性能を復活させることが効果を発揮する。

サルフェーション除去にはいくつかの方法がある。例えばバッテリー充電器の中に、サルフェーション除去機能(バッテリーに特定のパルス充電を行うことでサルフェーションを除去する機能)を備えているモデルもある。これから充電器を用意する予定のユーザーであれば、このタイプを選ぶのも良いだろう。補充電と同時にサルフェーション除去を実施すると、より効果的だ。

一方、ケミカルを使ったバッテリー復活方法もある。サルフェーション除去の効果があるケミカルをバッテリー液の中に注入して復活を図る方法だ。開放型バッテリーは定期的にバッテリー液が減るため補充が必要になるが、そのタイミングでこれらの復活ケミカルを注入すると、バッテリー液の補充と同時にバッテリー性能の回復を狙うことができムダがない。

トラブルが起こる前に対処しておくことで、ドライブ先でのバッテリー上がりからのレスキュー要請という最悪の事態を回避できる可能性が高まる。普段からバッテリーの状態を意識し、補充電やバッテリー延命のための復活メンテナンスを実施しておくと良いだろう。

土田康弘|ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手掛け、カーオーディオ雑誌の編集長も務めている。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。

![プロは、聴感でサウンドの乱れを聴き分けアジャストできる![イン・カー・リスニング学…プロショップ編]](/imgs/sq_l1/2183690.jpg)

![BMW 330eで体感、エントリー向け“高音質DSP”入門デモカー[car audio newcomer]by WISTERIA 後編](/imgs/sq_m_l1/2183498.jpg)

![<新連載>[音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授]今も昔も“上流から整える”とスムーズなシステムアップが可能に!](/imgs/sq_m_l1/2183574.jpg)