普段のビジネスはOEM、つまり完成車メーカーとのBtoBがメインであるパーツメーカーやサプライヤにとって、ジャパンモビリティショー(JMS)への出展は自動車業界だけではなく広く一般の目にも広く触れる機会。ゆえに事業内容やプロダクトを説明することも大事だが、将来のリクルート人材といった一般ユーザーとのインタラクティブなやりとりをも重視している。

その好個の例が、自動車用ワイヤーハーネスで世界的にも大きなシェアをもつ矢崎総業だ。キーノート・スピーチで矢崎陸代表取締役社長は、

「自動車産業は転換期にあって、米国の関税引き上げなど厳しい条件もあるが、中国市場はBEVが著しく発展し、伸び率こそ一段落でも新しいプレーヤーが続々と参入し、BEVのトレンドを牽引する存在になっている」

という認識を述べた。電動化とともに自動車の知能化が進む将来、車は移動手段からサービスプラットフォームとなる以上、矢崎総業はモビリティのみならず社会のライフラインであり続けるという。

主力の自動車用電線におけるトレンドは大きくふたつ。電源と駆動系は高電圧化する一方で、逆に車内外の通信ラインは低電圧化が強く求められているという。双方での知見を武器に、矢崎総業は、複雑なハーネスはよりシンプルに進化させていく可能性を探っているという。

◆ワイヤーハーネスのトレンドと矢崎の最新技術

「EEDS」のモックアップ展示(ジャパンモビリティショー2025)

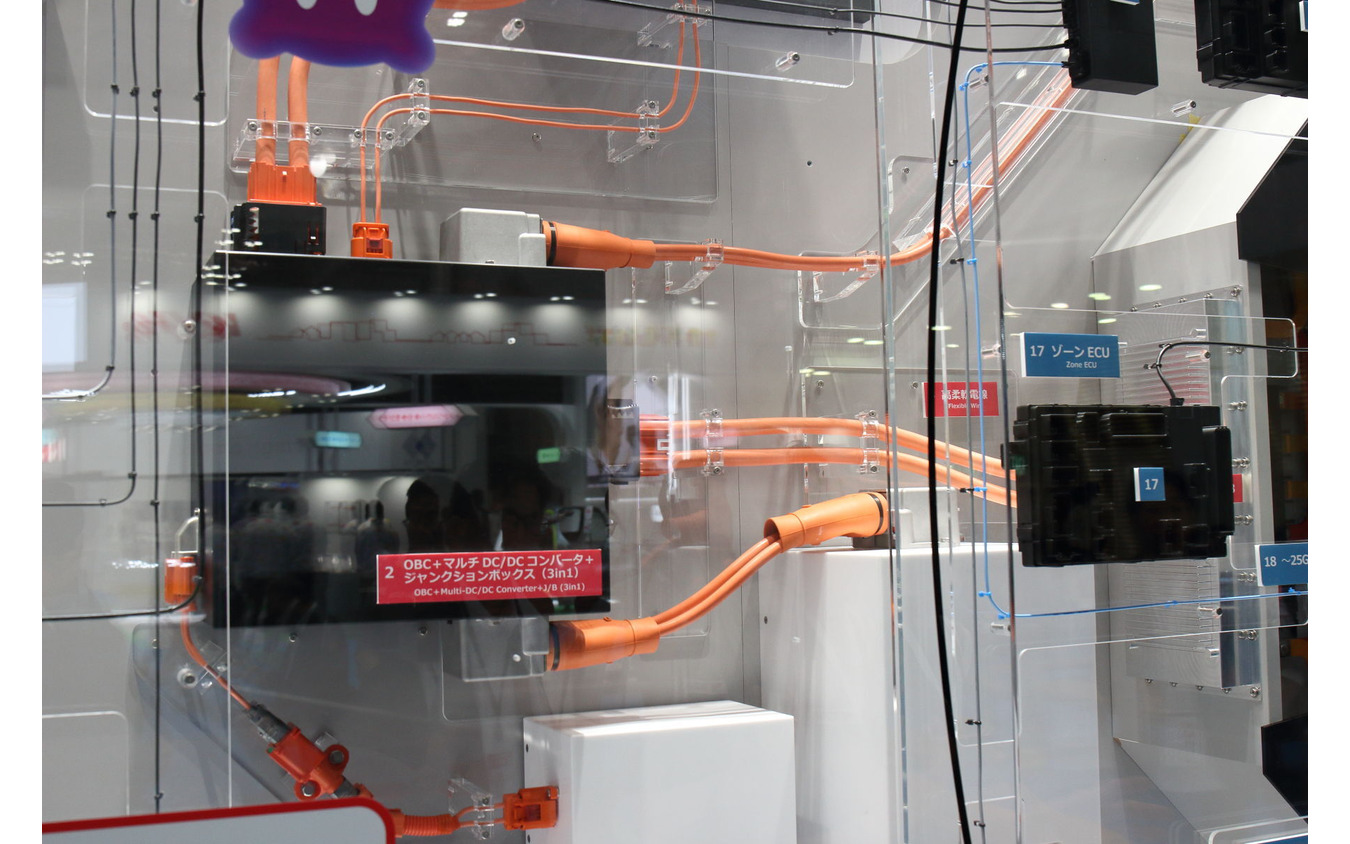

「EEDS」のモックアップ展示(ジャパンモビリティショー2025)それらを分かりやすく示した展示が、「EEDS(E=エレクトリカル、パワー電源関連、E=エレクトロニック=電気および電子制御関連、D=ディストリビューション、パワーや通信情報の分配、S=システム)」のモックアップ展示だ。電源を示すがゆえにモックアップ・サンプルは電気自動車だが、ハイブリッドでもハーネスの基本構成は準ずるところで、自動車のどの部分にどのようなワイヤーハーネスが用いられているかが、示されている。

高電圧化とは、バッテリーから電気モーター、駆動を司るOBC+コンバータの間だけではない。充電ケーブルやゾーンECUにも繋がっているし、そもそも接続を確保するためのコネクタやコネクタカバーも矢崎総業が担うところで、とくにバッテリー側のコネクタは冷却用にフィンが切られているほど、冷熱管理にも欠かせない部分だ。ケーブル自体の被覆も感電防止はもちろんだが、熱を逃がす素材が開発されているという。

一方でバッテリーやコンバータ内部で高電圧を流す平型配索線ことバスバーも、矢崎総業の得意とするところ。低背性と大容量化に優れるが、近頃は材料の銅が高騰しており、OEMからは銅からアルミ化への転換要望が根強くあるという。コストの優位性はいわずもがなで軽量化も見込めようだが、同じ導電容量を確保するのに1.6~1.7倍の断面積が要るそうで、その分スペースは喰うことになるとか。またアルミのバスバーは接合部をただボルト締結しても、力や振動によって経年で痩せて、通電を確保できなくなったり折れてしまう心配もゼロではないとか。そうした問題をクリアにするための研究も素材レベルから、様々行っているという。

矢崎総業(ジャパンモビリティショー2025)

矢崎総業(ジャパンモビリティショー2025)

逆に低電圧・省電力化が求められる通信用ハーネスも、SDVに代表される知能化が進む現在、配線に求められる要求は高まる一方。従来的な同軸ケーブルであればコストは抑えられるが、流せる情報量や速さがメガバイト単位でなくギガバイトとなる光ファイバーの方が、圧倒的に有利だが、いかんせんまだまだ高コスト。しかしカメラやレーダー、LiDARなどセンシング情報は増え続けている。すべての情報をセンターECUに送り込んで負荷をかけるのではなく、パワーユニットや操舵、加減速やサスペンションの状態など、領域ごとのゾーンECUあるいはさらにその手前のセンサーHUBで、処理しやすい情報に整理してからセンターECUに送り込むというのが、まだまだ主流だとか。もちろんセンターECUで一元管理したがるスタートアップ系のOEMもあるが、制御と作動を確実なものとするため、各ゾーンとセンターECUという構成は、まだ主流を占めているのだそうだ。

◆2つの「∀」で提案する車内のライフライン

S∀NRISE(サンライズ)コクピット(ジャパンモビリティショー2025)

S∀NRISE(サンライズ)コクピット(ジャパンモビリティショー2025)ワイヤーハーネスという車内のライフラインを供給する側だからこそ、提案できることが多々ある。「S∀NRISE(サンライズ)コクピット」と名づけられた計器&インフォテイメントシステムもそうだ。ステアリングの向こうにある水平基調の横長の複数のディスプレイの画面表示で、走行中にヘッドアップディスプレイ表示もあるが、画面内はスワイプと選択で操作できる。このシステムはじつは上方向に向けて並べた左右逆像の複数の画面を黒いパネルに反射投影して表示するもので、必要な機能や情報だけを選択して水平線の上にとり出しては拡大表示できる。

そこがサンライズと名づけられた理由で、∀(ターンエー)は数学や論理学で全称記号という、「すべての、どのようなXに対しても成り立つ」という意味。2画面でも4画面ワイドでも、あらゆるHMIデザインに対応して任意の情報表示が見やすくとり出せるということだ。車両情報と表示機器やインフォテイメント間を繋ぐだけではなく、アンビエントライトやドリンクホルダー部の小さな照明まで含め、一体でまとめられるワイヤーハーネスを提供できる矢崎総業ならではのコンセプトだ。

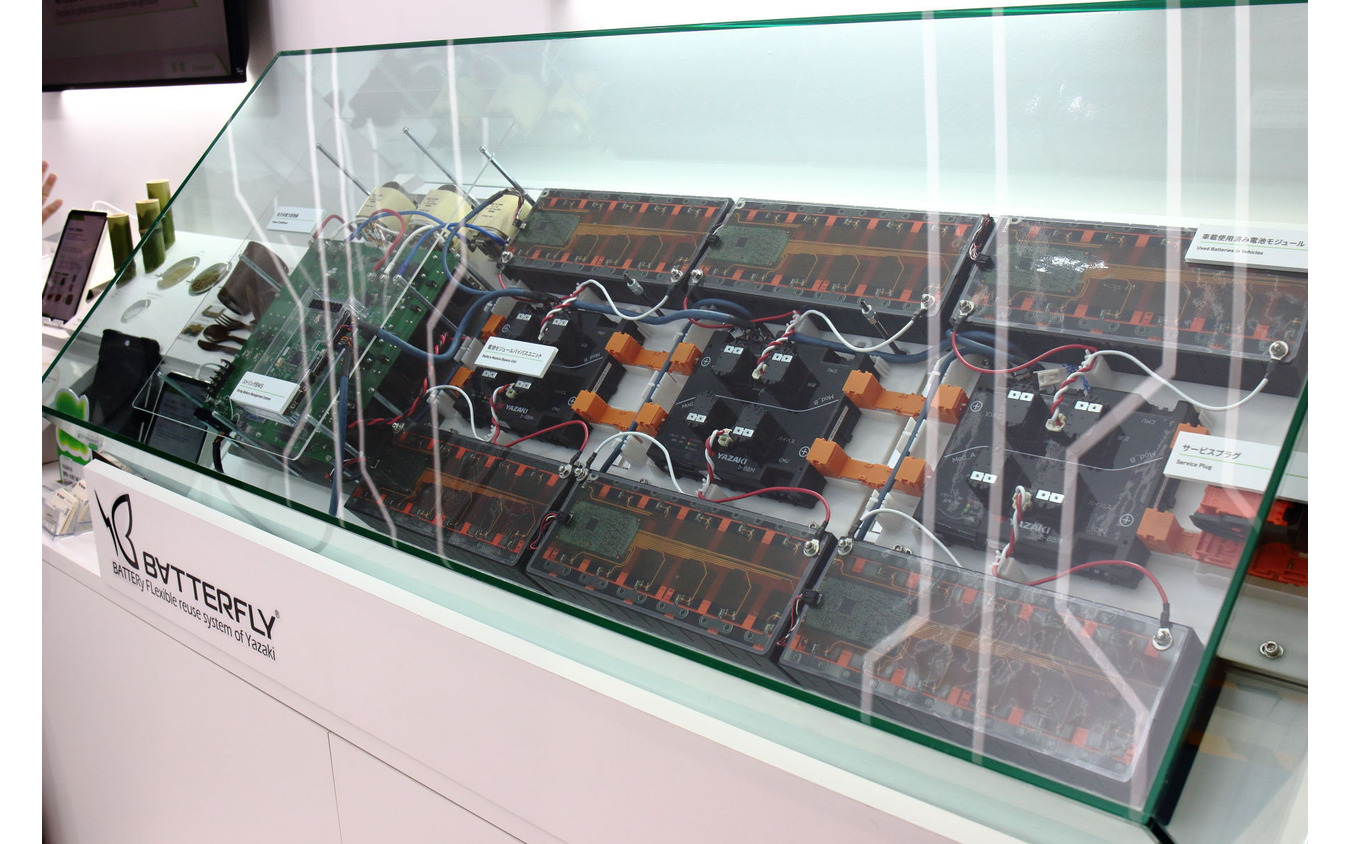

もうひとつの∀は「B∀TTERFLY」というプロダクト。これはBEVやハイブリッド車から廃棄されたバッテリーを二次使用するため、各セル間を繋いでバイパスするモジュールユニットというだけではない。バッテリーの劣化具合を見極め、充放電を最適化するアルゴリズムが組み込まれている。

B∀TTERFLY(ジャパンモビリティショー2025)

B∀TTERFLY(ジャパンモビリティショー2025)ハイブリッド用でもBEV用でも、セル単位では数kWh容量で、当初より能力は落ちていても、複数を繋げれば大容量になる。しかし劣化の質がそれぞれで異なることが、バッテリーの二次使用を難しくしていた。いわばリユースのバッテリーから安定した蓄電効率を引き出すためのシステムで、今は実証実験を重ねる最終的な段階にあるという。用途としては工場や学校など公共施設の、部分的なオフグリッド化を促すはずだ。

他にも竹フィラー樹脂材料など、カーボンニュートラルに向けた矢崎総業の取り組みが多々、展示されている。ハーネスやケーブルは、課題となる領域のすぐ近くでボトルネックや要件を即座に知るポジションにある。だからこそ、インテリジェンスを直接・間接的に握る存在として、知能化時代を担っていくのだ。