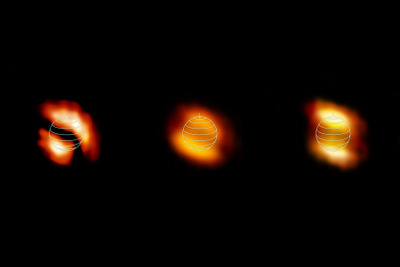

衛星タイタンで有機分子が大きく偏っている分布を発見…国際研究チーム

アメリカ航空宇宙局(NASA)ゴダード宇宙飛行センターのマーティン・コーディナー氏が率いる国際研究チームは、アルマ望遠鏡による土星の衛星「タイタン」の観測で、大気の中で有機分子が大きく偏って分布していることを発見した。

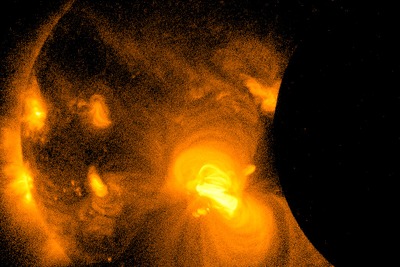

JAXAなど、太陽観測衛星「ひので」が金環日食のX線太陽画像・動画を公開

宇宙航空研究開発機構(JAXA)、自然科学研究機構、国立天文台、米国航空宇宙局(NASA)は、太陽観測衛星「ひので」が撮影した金環日食のX線太陽画像・動画を公開した。

宇宙科学研究所など、小惑星ベスタの「衝効果」を世界で初めて確認

JAXA宇宙科学研究所や国立天文台などの研究者を中心とする研究チームは、国内外にある小口径の望遠鏡を用いた観測で100年に1度、地球から見て小惑星ベスタの表面が一時的に非常に明るくなる現象「衝効果」を、はっきりとらえることに世界で初めて成功した。

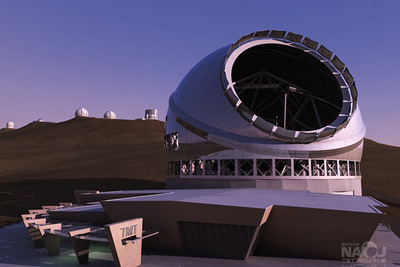

赤外線望遠鏡TMTをテーマに天文学イベント…10月24、25日

国立天文台、東京大学天文学教育研究センター、総合研究大学院大学天文科学専攻は、「三鷹・星と宇宙の日2014」を10月24日・25日開催する。

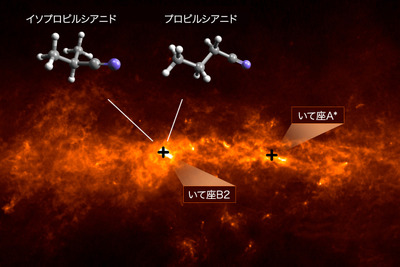

アルマ望遠鏡を使って星間空間で有機分子を検出…国際研究チーム

ドイツ・マックスプランク電波天文学研究所のアーノルド・ベローチェ氏が率いる国際研究チームは、アルマ望遠鏡を使って、星間空間に新たな有機分子を検出した。

すばる望遠鏡、新搭載カメラの映像作品が「映文連アワード2014」グランプリを受賞

すばる望遠鏡に新しく搭載された超広視野主焦点カメラ「ハイパー・シュプリーム・カム」(HSC)を取材した映像作品が、「映文連アワード2014」最高賞である最優秀作品賞(グランプリ)を受賞した。

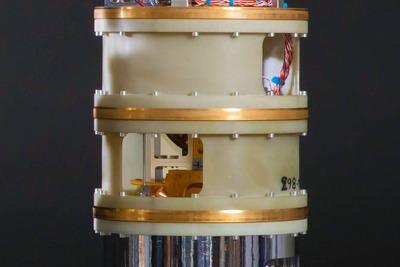

アルマ望遠鏡、7kmの範囲にアンテナ展開した干渉計試験が成功

国立天文台は、アルマ望遠鏡でアンテナを差し渡し7kmの範囲に展開した干渉計試験に成功した。

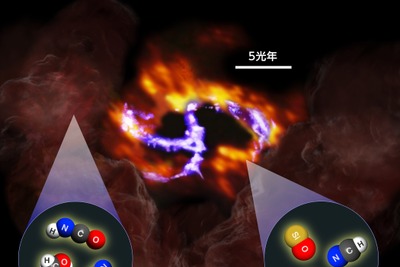

慶応大、巨大ブラックホールを周回するガスリンクの化学組成を解明

慶應義塾大学大学院理工学研究科の竹川俊也氏、岡朋治准教授らの研究チームは、国立天文台野辺山45m電波望遠鏡を使って、天の川銀河中心の巨大ブラックホール周りを回転するガスリング「核周円盤」について詳細な電波分光観測を行ない、化学組成を初めて明らかにした。

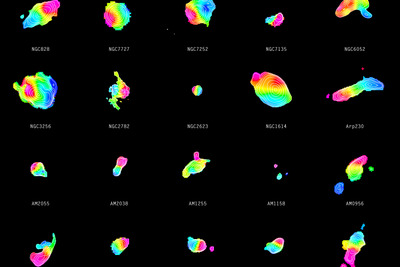

国立天文台、銀河同士の衝突後にガスの円盤構造を持つ銀河が作られることを確認

国立天文台は、アルマ望遠鏡をはじめとする電波望遠鏡を使って、37の衝突銀河の観測によって、銀河同士が衝突した後、高い確率でガスの円盤構造を持つ銀河が作られることを初めて確認した。

国立天文台のアルマ望遠鏡、最高周波数帯での観測に成功

国立天文台は、アルマ望遠鏡が最高周波数帯での観測を達成したと発表した。