岡山天体物理観測所、188cm反射望遠鏡のメッキ作業が完了

国立天文台岡山天体物理観測所は、188cm反射望遠鏡の主鏡の蒸着(メッキ)作業が完了したと発表した。

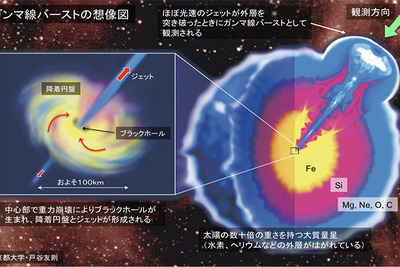

国立天文台 アルマ望遠鏡で宇宙の巨大爆発から「星の材料」を観測

自然科学研究機構、世界で初めて国際天文施設「ALMA(アルマ:アタカマ大型サブミリ波干渉計)望遠鏡」の観測により、宇宙で最も激しい爆発現象、ガンマ線バーストの発生に伴う分子ガスの放射を検出することに成功したと発表した。

「宇宙の日」を記念して作文・絵画コンテスト開催…JAXAなど、小中学生の作品募集

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、文部科学省、国立天文台などと共同で「宇宙の日(9月12日)」を記念した小中学生対象の作文・絵画コンテストを開催する。

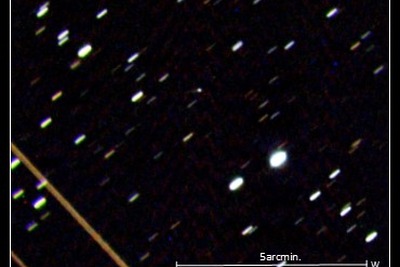

リニア彗星が地球に接近 石垣島天文台が撮影

石垣島天文台は、5月29日(日本時間)に、地球に最接近(0.055天文単位、約830万km)した「リニア彗星」(209P/LINEAR)の撮影に成功、画像を公開した。

国立天文台、肉眼では見られない209Pリニア彗星の画像を公開

国立天文台は、岡山天体物理観測所50cmMITSuME望遠鏡で撮影した209Pリニア彗星の画像を彗星ギャラリーで公開した。

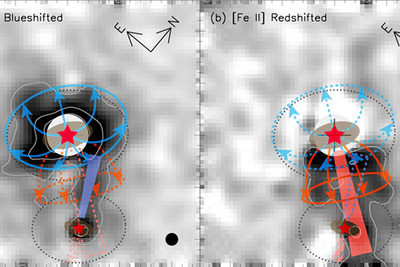

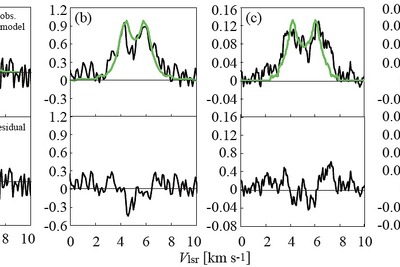

国立天文台などの研究チーム、2種類のガス流が存在する連星系周辺の構造を調査

国立天文台などの国際研究チームは、すばる望遠鏡とジェミニ望遠鏡の時間交換枠を通じ、ぎょしゃ座の方向約450光年先にある若い連星系、『連星系ぎょしゃ座UY星』のアウトフローの構造を調査した。

惑星系の前駆天体の構造を解明、国立天文台・秋山氏ら

国立天文台の秋山永治氏らの研究グループは、野辺山45m電波望遠鏡と南米チリにあるASTE10m電波望遠鏡を用いて惑星系の前駆天体の構造を解明した。

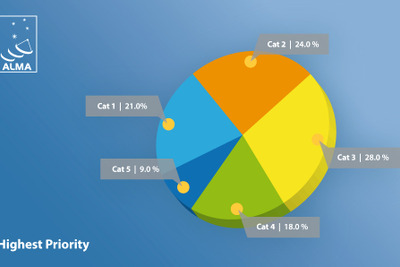

アルマ望遠鏡科学観測サイクル2の観測提案審査を完了…6月から実行開始

アルマ望遠鏡科学観測サイクル2の観測提案審査が完了した。今後、6月から17か月間、アルマ望遠鏡科学観測サイクル2がアンテナ45台を使って実行される。

東大の戸谷教授らの研究チーム、原始宇宙の中性水素ガスの兆候を発見

東京大学大学院理学系研究科の戸谷友則教授と国立天文台や東京工業大学などの研究チームは、原始宇宙の中性水素ガスの兆候を発見したと発表した。

国立天文台の滝脇特任助教などの研究チーム、超新星爆発のニュートリノ加熱説をスーパーコンピューター「京」で計算

国立天文台の滝脇知也特任助教、福岡大学の固武慶准教授、京都大学の諏訪雄大特定准教授らの研究チームは、スーパーコンピュータ「京」を使った超新星爆発の大規模数値シミュレーションで、超新星爆発がニュートリノ加熱によって起こる可能性を示した。