デンソーは、東京都港区の新虎安田ビル内に2025年1月より開設している新東京オフィスを、2月28日メディアに公開。新拠点の位置づけや業務内容を紹介した。

コンセプトは「共創の促進」「基盤の共通化」「地域への貢献」

本社を愛知県刈谷市に構える一方、これまで東京エリアには6つの拠点があった。それを2つ(グループ全体では5拠点)に集約。営業、技術、新価値領域、広報渉外、IT部門と、9つのグループ会社を集結させている。

創業時に営業機能の拠点として東京出張所を開設したところから東京エリアにおける歩みは続いているが、2016年以降は時流に合わせて機能や人材を拡大。東京支社を品川から日本橋に移転、拡張し、2018年には品川にGlobal R&D Tokyoを開設。AIなど研究開発部門が進出した。2020年にはGlobal R&D Tokyo, Hanedaを開設し、開発からテストまで一貫して実行できるフィールドが完成。2015年には約800人だった東京エリアの社員数は、2024年時点で約1700人と2倍以上になっている。

新東京オフィスのコンセプトは「共創の促進」「基盤の共通化」「地域への貢献」の3つ。まず特長として挙げられるのはアクセスの良い立地。社内外の人がつながる共創スペース「集(TSUTDOI」や活動内容を各部が展示するスペース「D+」、外部企業との協業のためのプロジェクトルームなどを設置し、積極的な共創を目指す。また、バックオフィス機能の一元化や情報セキュリティの増強、強化を行うことでオフィス集約による効率化をアップ。オフィスコストは約20%削減できたという。さらに、新橋・虎ノ門エリアにおけるコミュニティ活動に参加し、地域社会からの信頼や共感を得られるように努めていく。

デンソー 経営役員 東京支社担当の横尾英博氏は、「社員の満足度をアンケート調査してみたところ、移転前に比べて約15ポイントアップしている状況。製品やソリューションにおける新たな価値を生み出し、社会に貢献することを使命として、産官学、顧客、パートナーとの連携強化を進めていく」と語る。

SDV化で高まるソフトウェア開発の重要性

東京で行われている、ソフトウェアやSoC開発、AI研究やフードバリューチェーン事業についても説明された。

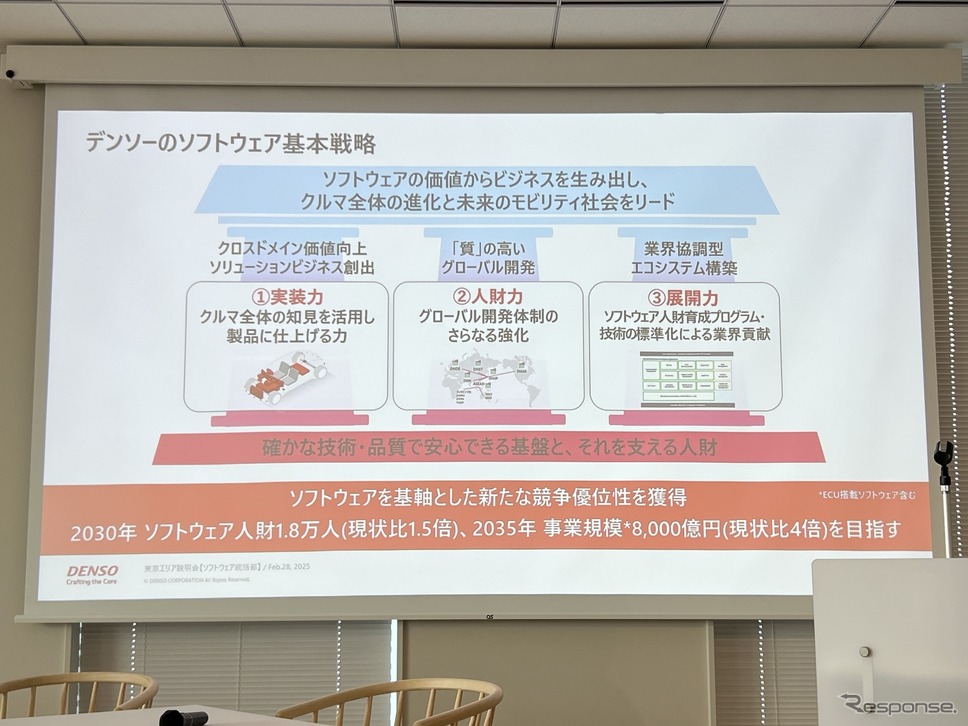

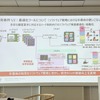

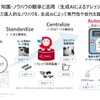

昨今の車両開発においては、SDV化によりソフトウェアの占める価値が拡大している。ソフトウェア統括部の西村忠治氏は「SDVを実現するためのキーデバイスとして、我々が『統合ECU』と読んでいる、いわゆる車載のハイパフォーマンスコンピュータが重要になってくる。この統合ECUは世界の市場において、2035年までにおよそ11倍、また、そこに載せるソフトウェアのコードも2030年までに6倍増加すると推定されている」とし、デンソーのソフトウェア基本戦略として、「実装力」「人財力」「展開力」の3つ軸に開発を強化していくという。

2030年にはソフトウェア人財を現状比1.5倍の1万8000人とし、2035年には事業規模を現状比4倍の8000億円とすることを目標に掲げる。

デンソーのモビリティソフトウェア開発の多くは、4事業部で構成されるモビリティエレクトロニクス事業グループの中で行っており、それぞれの事業部が一部業務を東京で行っている。東京エリアでの役割は拡大中とのことだ。

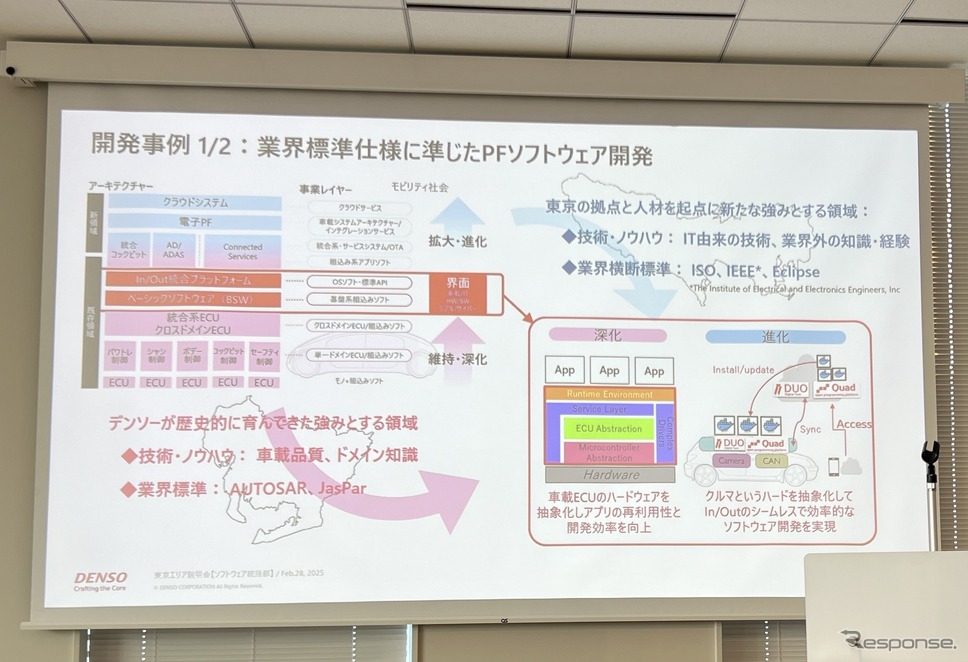

事例としてまず紹介されたのは、業界標準仕様に準じたプラットフォームソフトウェアの開発について。デンソーでは、従来の単一の制御や統合系EUCといった既存領域を維持・深化させ、新領域であるクラウドシステムや電子PFなどを実現するために、In/Out統合プラットフォームやベーシックソフトウェアの開発を強化している。ここに東京拠点の人員が持つITの知見や業界外の経験を活用しているという。

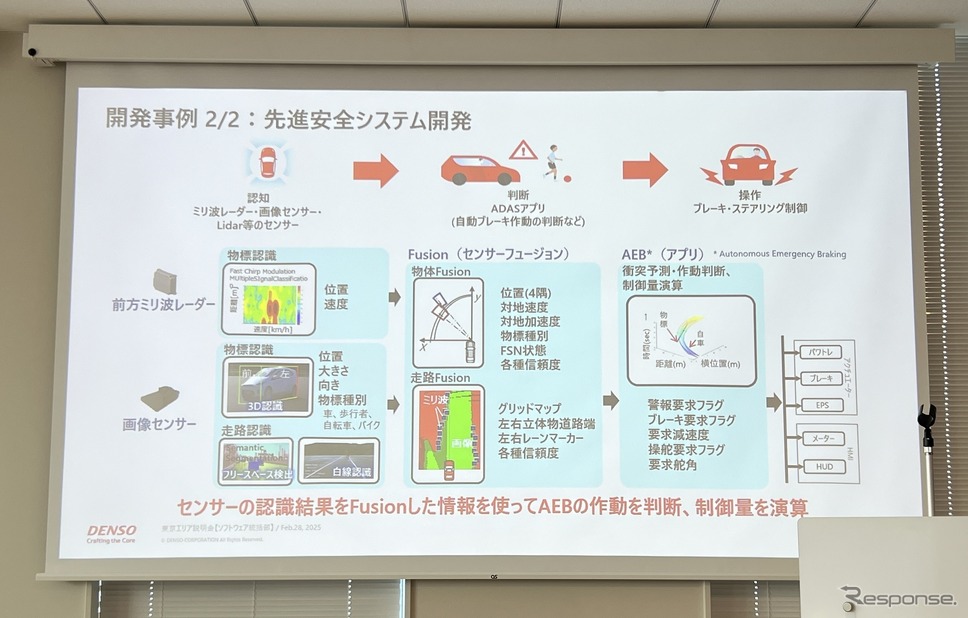

また、先進安全システムについては、自動ブレーキを例に挙げた。「このシステムは前方ミリ波レーダー、画像センサーを用いて、周囲状況を認知し、そのセンサー情報をフュージョンして、自車の走路や周辺の他車の状況といった障害物などを認識、衝突の可能性を予測して自動ブレーキをかけるかどうかを判断するシステム。実現には、デンソーが従来やっていた高精度で高速な制御ソフト技術に加えて、画像の処理やAIなどITに由来する、新しい高度な技術が必要になってくるので、それらを組み合わせてやっている」(西村氏)

SoC開発部を新設、その役割は

SoC開発部は実質2025年1月にできたばかりだという。人員数は近いうちに100名ほどになる見込みで、うち8割ほどが東京オフィスに所属する。エレクトロニクス事業部SoC開発部の杉本英樹氏は、「最近は従来のメカの置き換えではなく、よりインテリジェンシーを高めるための処理が増えてきたが、一方で従来型の物理的な原理原則に従った処理というのがなくなるわけではない。車の場合は車両というメカがあるので、そこと当然連携していかなければならないし、汎用のSoCではカバーできない車両開発独自の事情がある」と部署設立の背景を述べた。

![新東京オフィスの開設に際し、「有楽町アートアーバニズム[YAU]」のプロデュースによる、DENSO×YAU競争アートプロジェクトを始動した](/imgs/sq_m_l1/2092482.jpg)