素材メーカーのAGCは、1月7日から11日まで米国ラスベガスで開催された世界最大級の技術展示会「CES 2025」に3年連続で出展した。今回は“Behind Every Breakthrough”のテーマの下、AGCがグローバルで展開する最先端の素材・ソリューションの集大成を披露。現地ブースで、その出展の核となっていた次世代モビリティ分野の見どころと、3回目の出展においてモビリティ製品を展示する意義や今後の展望などを、同社オートモーティブカンパニー戦略企画室長・モビリティ事業開拓室長の大西夏行氏に伺った。

求められるモビリティ開発スピードへの対応力

出展会場は、昨年に続いてラスベガス・コンベンションセンター(LVCC)で最も新しいWest Hall。周辺にはモビリティ関連ブースが軒を連ね、AGCはここで次世代につながる最先端の素材・ソリューションとして、「Next-Gen Mobility(次世代モビリティ)」「Next-Gen Semiconductor(次世代半導体)」「Next-Gen Energy(次世代エネルギー)」の3分野を紹介していた。

今年の出展で外せない話題は、何と言ってもAR/MRグラス向けガラス基板「M100/200シリーズ」が「CES Innovation Awards(イノベーションアワード)」を受賞したことだ。

これは、AGCが培ってきた先進的なガラス基板技術によりスマートグラスなどの幅広い用途での広視野角化が評価されたもので、その背景としてこれまで培ってきたデザインとエンジニアリングにおける卓越性が認められたとも言える。つまり、この技術がより明るい未来の貢献に向けて幅広い用途が期待される技術として注目されたのだ。

そのような中、CES 2025でもっとも関心度が高かったのが、ソフトウェア主体で定義されるSDV(Software Defined Vehicle)である。トヨタは静岡県裾野市で大がかりなモビリティのテストケースとなるウーブンシティを今秋にもローンチすると豊田章男会長自ら登壇して発表。ソニーホンダモビリティはSDVとしての魅力を詰め込んだ『AFEELA 1』を発表し、ホンダもSDVの下でカスタマイズを可能にする「ホンダ ゼロシリーズ」を26年にも発売するとした。

ここから感じ取れるのは、モビリティの開発スピードが驚くほど速まっているということだ。当然ながら関連するサプライヤーにも、それに応じられるだけの力量が求められるのは言うまでもない。AGCがCES 2025で見せたのは、そうした状況に柔軟かつ迅速に対応できる、長い歴史から生み出された開発力だ。まずはAGCが会場で示したその一端を紹介していきたい。

技術力を活かした最新のLiDAR用ソリューション

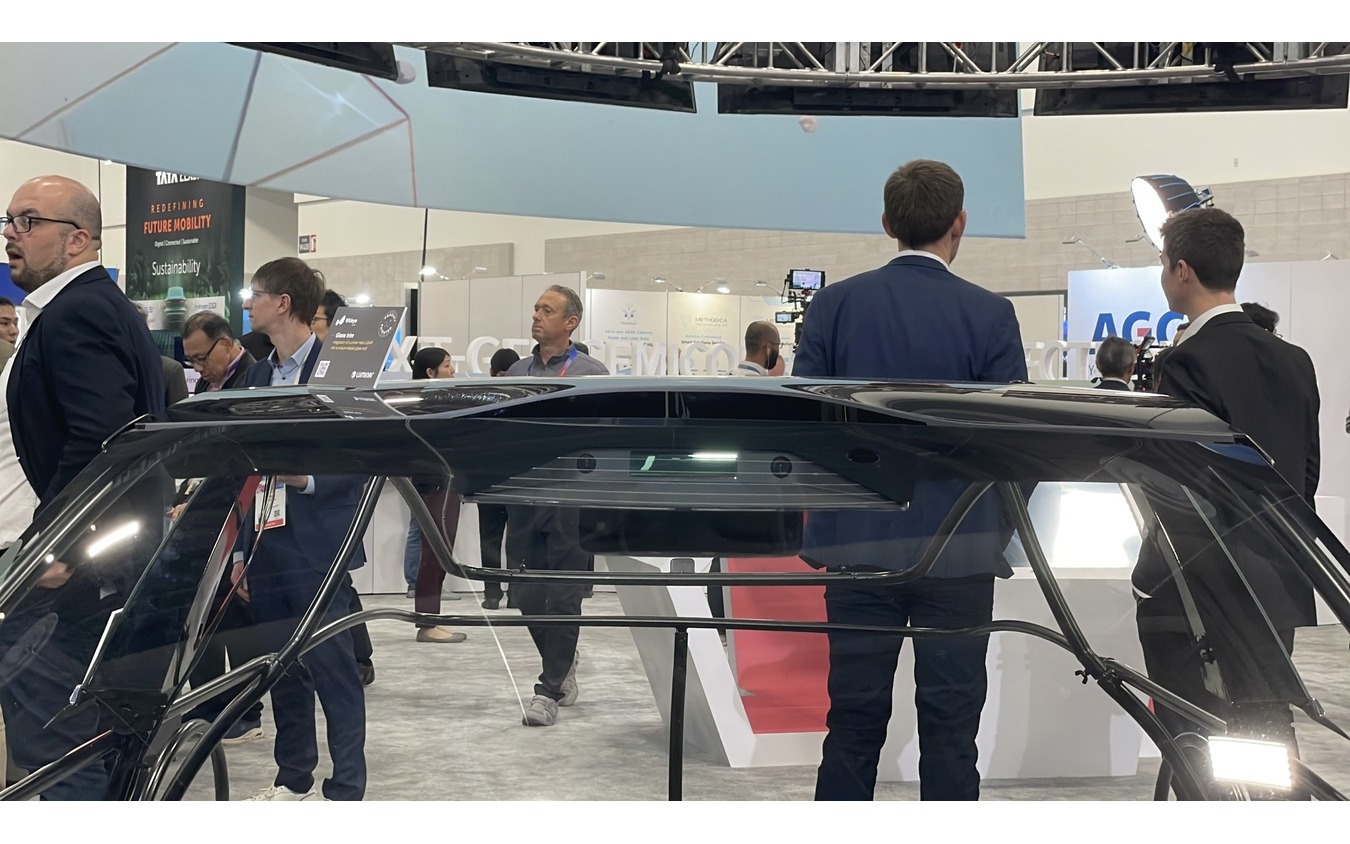

会場入口に展示されていたのが、車両を模したモックアップ「Glass Trim」。このモックアップでは、ルーフとフロントガラスに取り付ける2つのソリューションを紹介していた。

センサー向けガラスソリューションを紹介したモックアップ「Glass Trim」

センサー向けガラスソリューションを紹介したモックアップ「Glass Trim」基本的にルーフにLiDARを一体化して組み込むことは難しい。そこでおのずとルーフに“弁当箱”を載せたような格好とならざるを得ず、一部ではそれが“ステータス”として捉えられる向きもあるが、多くは不格好な印象を与えることだろう。そこでAGCは、独自のガラスを曲げる技術を駆使してルーフガラスにLiDARユニットを内蔵する、LiDAR用カバーガラス「Wideye パノラマガラスルーフLiDARインテグレーション」を開発。緩やかなカーブを描くセンサーの収納部を確保してシームレスなボディラインを可能にした。

もう一つは「Wideye ウィンドシールドLiDARインテグレーション」である。これは、フロントガラス上部にLiDARのほか複数のカメラを統合することを可能にしたもので、洗浄やデザインの観点から望まれてきたセンサーの車内設置を可能にする技術となる。注目すべきは、取り付けが難しいとされてきたウィンドシールド(車内側)に複数のカメラと共にLiDARの一体化を実現したこと。これにより車両デザインを損なうことなく、LiDARを常に安定的に機能させることを可能としたのだ。

「Wideye パノラマガラスルーフLiDARインテグレーション」と「Wideye ウィンドシールドLiDARインテグレーション」をモックアップで紹介

「Wideye パノラマガラスルーフLiDARインテグレーション」と「Wideye ウィンドシールドLiDARインテグレーション」をモックアップで紹介

美しく機能的な車内空間の実現に向けた提案

次に新たなコックピットの集大成として提案されたのが「コックピット・デモンストレーター」だ。コックピットは、ドライバーや乗員とのインターフェースとして重要度を増しており、より安全で快適なモビリティの実現にUI・UXの進化が欠かせない。AGCはそこにディスプレイとコックピットの一体感を高め、卓越したデザインを実現する「薄型狭額縁深曲げデュアルディスプレイ」など、ガラスの持つ質感と美観、機能性が融合した未来のコックピットを再現していた。

その「薄型狭額縁深曲げデュアルディスプレイ」は、AGCが持つガラスの立体成形技術として滑らかな曲面形状を可能にしたもので、デザイン性の高い薄型・狭額縁ディスプレイを実現している。内装材として求められる高い安全性も確保しつつ、指紋付着防止コート加工も施されて、常に美しいガラス素材感を感じ取れることも見逃せないポイントだ。

「薄型狭額縁深曲げデュアルディスプレイ」

「薄型狭額縁深曲げデュアルディスプレイ」ウィンドシールド全幅をディスプレイ化したのが「ウィンドシールド黒セラ用 P偏光HUD」。ウィンドシールド下部の黒色印刷部分に映像を投影し、独自に開発したコーティングを投影部に施すことでHUD(ヘッドアップディスプレイ)として投影。通常は反射率の低いP偏光成分の反射率を向上させながらも、"ウィンドシールド全幅のディスプレイ化"を可能にした。

車内の過ごし方を変える新たなコミュニケーション&エンターテインメントツールとして注目されたのが「透明μ(マイクロ)LED封入サイドウィンドウ」である。マイクロLEDは、同じ自発光ながら有機ELに比べて輝度を高くすることができるのが特長で、AGCはこれを車載用安全ガラスに封入することで昼夜を問わず鮮明な映像を提供する。ディスプレイにはタッチパネル機能も備え、リアドアガラスに活用すれば広々とした車内空間の実現にも貢献できそうだ。

「透明μ(マイクロ)LED封入サイドウィンドウ」

「透明μ(マイクロ)LED封入サイドウィンドウ」安定した無線通信技術に貢献する次世代アンテナ・アーキテクチャ

無線通信技術についてもAGCの経験は活かされる。コネクテッド化が進むモビリティにおいて高性能で信頼性の高い無線通信技術は不可欠だ。そこでAGCが開発を進めているのがモビリティのための次世代アンテナ・アーキテクチャ。ルーフガラス内部にアンテナをシームレスに統合させた「アンテナ・システム」で、これによって様々な周波数帯の電波に対する安定した通信性能と、美しい車体デザインの両立が可能となる。

AGCは1970年代から美しいデザインと高性能なアンテナを両立させる自動車ガラスを実用化し、その後も開発を重ねている。今後求められるさまざまな課題に対してもガラスの素材を知り尽くしたAGCにとっては一日の長があることは明らか。まさにガラスという素材とその開発において長年蓄積された知見があるAGCだからこそ、その強みが発揮されていると言えるだろう。

AGCが開発を進めるモビリティのための次世代アンテナ・アーキテクチャを紹介

AGCが開発を進めるモビリティのための次世代アンテナ・アーキテクチャを紹介高まるガラスの重要性、進化する機能をいち早く提案

AGCは1907年、国産の板ガラスメーカーとして産声を上げ、以来、住宅用建材から家電や自動車分野にも進出。間もなく創業120年という節目を迎える。そうした中、3年連続でCESに出展することには大きな意義があったと今回のモビリティ事業部門を統括するオートモーティブカンパニー戦略企画室長・モビリティ事業開拓室長の大西夏行氏は話す。

AGC オートモーティブカンパニー戦略企画室長・モビリティ事業開拓室長の大西夏行氏

AGC オートモーティブカンパニー戦略企画室長・モビリティ事業開拓室長の大西夏行氏大西氏はまずCESへの出展について2つの意義があったという。

「1つはCESが新たな仲間を増やしていける場であるということです。AGCは長いこと自動車においては窓ガラスで関わってきましたが、モビリティの世界になるとその相手は自動車メーカーだけではなくなりました。開発した素材やパーツはOEMに納めるべき製品の1つにしかならないこともあり、そういった時でも新たな仲間が増やしていけることは大きなメリットにつながるのです」と語った。

2つ目は、AGCの認知度向上に大きな役割を果たしているということだ。

「AGCは長い間、ずっと同じことを続けてきたため、世間ではAGCと言ったら“窓ガラスの会社”というイメージが強い。CESに出展することでAGCの別の面を見てもらえる良い機会となっていることはとても大きな意味があると思うし、認知度が上がっていくという点ではブランド価値向上にも大きな意義があります」というわけだ。

そのような状況下でガラスの重要度はますます高まってきているという。しかも、それはガラスそのものが様々な機能を持つという意味で、だ。

「会社が創立してモータリゼーションが訪れ、自動車用ガラスを作った時から車両のスタイルに合わせるために“曲げる技術”はどんどん進化してきました。今ではそれ以上に外部との通信だとか様々なサポートをしていく中で、窓ガラス自体が機能を持つようになってきています。つまり、今や窓ガラスがなければ機能しないという状況が生まれており、そういった機能をいち早くキャッチアップして提案するのが我々の役割だと思うわけです」

そうしたBtoBのビジネスを進めるにしても、重要なのはOEMの先にいるエンドユーザーを見据えたBtoCの感覚を持つことだと大西氏は語る。

「これまではOEMからのリクエストを聞いてそれに応えるのが王道でした。しかし、今は世の中の変化が激しく、OEMでさえその状況を捉え切れていないのが現状です。そんな状況下で個人的に思うのは、 世の中の変化をいかに早く捉えるかが重要であるということ。我々はBtoBのビジネスとしているわけですが、OEMの先にいるエンドユーザーの考えていることを捉えたBtoCの感覚を持って臨まないと、今後はBtoBのビジネスすら成り立たなくなっていると考えています」

また、BtoBビジネスを展開する上で活かされているのが、AGCが長い歴史の中で蓄積してきたインテリジェンスにあるという。

「このAGCの長い歴史からは多くのインテリジェンスが生み出されました。しかし、AGCもかつては事業部ごとの垣根が存在していました。その状況に横串を刺したのが、前CEOの島村琢哉であり、それを引き継いだ現CEOの平井良典でした。こんなに技術を持っているのに、なんでこっちにこれを応用しないんだと社員を鼓舞していましたから。それがあったからこそ、AGC内に事業をまたいで協業しながら競争する文化が生まれ、ニーズに柔軟に対応できる態勢が整ったのだと思います」

AGCが狙う当面のターゲットは2029年。この年は欧米でしっかりとした検知を求めるルールが数多く出されることになっており、「これに合わせて世の中は大きく変わっていく」と大西氏は語る。そうした時にこそ、素材会社として多くのインテリジェンスを持ったAGCが新たな扉を開く大きな力となっていくのでないか。今回の取材で、そうしたイノベーションに欠かせない企業としての成長力をはっきりと感じ取ることができたのは確かだ。

AGCのモビリティ関連の情報はこちら