10月初旬、交通教育センターレインボー浜名湖(静岡県)において、ZFがプレス関係者向けに「ZF Next Generation Mobility Day(ゼットエフ・ネクスト・ジェネレーション・モビリティ・デイ)」を開催した。同社の幅広い次世代技術の最新の成果を、製品展示を通じてのみならず、実装した車両に試乗して経験する機会となった。

◆ティア1からティア0.5へ、ZFの次世代技術

会頭の挨拶に立ったZFジャパン代表取締役 多田直純氏は、同社が将来的に提案していく技術は乗用車向けにとどまらず、トラックや商用車、マイクロモビリティのような幅広い範囲に及ぶこと、ティア1からティア0.5への移行を強調した。

今回のプレゼンで述べられた3本柱は、

1.X-バイ-ワイヤ・シャシー・システム

2.電動化における駆動技術イノベーション

3.SDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)

に集約される。

ZFは数年前から「X-バイ-ワイヤ・シャシー・システム」を提案してきた。具体的には、シャシーを構成する主要部品を車両内ネットワーク化によって繋いで統合し、高度な車両制御を可能とする縦横水平システムのことをいう。水平方向の動きを司るステアリングなどの操舵システムや、推進力を生み出すパワーユニットやブレーキなどのアクチュエーター制御、さらには垂直方向の動きを司るサスペンションシステムに各種センシングなど、車両内の幅広い領域を手がけるZFならではの強みでもある。

要素として例示されたのは、統合ブレーキ制御によって最大で17%の回生向上を実現したブレーキ・バイ・ワイヤや、VW『ID.3』の試乗車に搭載されたステア・バイ・ワイヤ。またすでにスバル『レヴォーグ STIスポーツ』でディーラーオプションによるロム書き換えの電子サスチューニングとして市販車搭載されているアクティブサスも挙げられた。一方でより包括的なシステム、スマートアクチュエーターによる車両運動性能の成熟化として、今年3月からロータス・エレトレに採用されたシャシー・ダイナミクス統合制御ソフトウェアである「cubiX(キュービックス)」は、実際に試乗車が用意された。

続いて2つ目の「電動化における駆動技術イノベーション」については、ただ従来のICEをモーターに置き換えるのではなく、環境に適した電動技術を入れていくことの必要性を、多田代表取締役は説く。設計の段階から、車種や用途ごとに異なる要件に対して、デザインコンセプトや再生可能素材など、サステナビリティを意識した対応が要るということだ。具体的なソリューションとしては、トルク密度の向上、つまりコンパクトで強力な電動車軸モジュールの設計を可能とすることで、ZFが6月に発表した「EVSys800」が例として挙がった。これは800VドライブでSiC搭載のパワーエレクトロニクスと電動モーター、コンパクトな減速機で構成される、小型軽量のコンパクトなシステムだ。

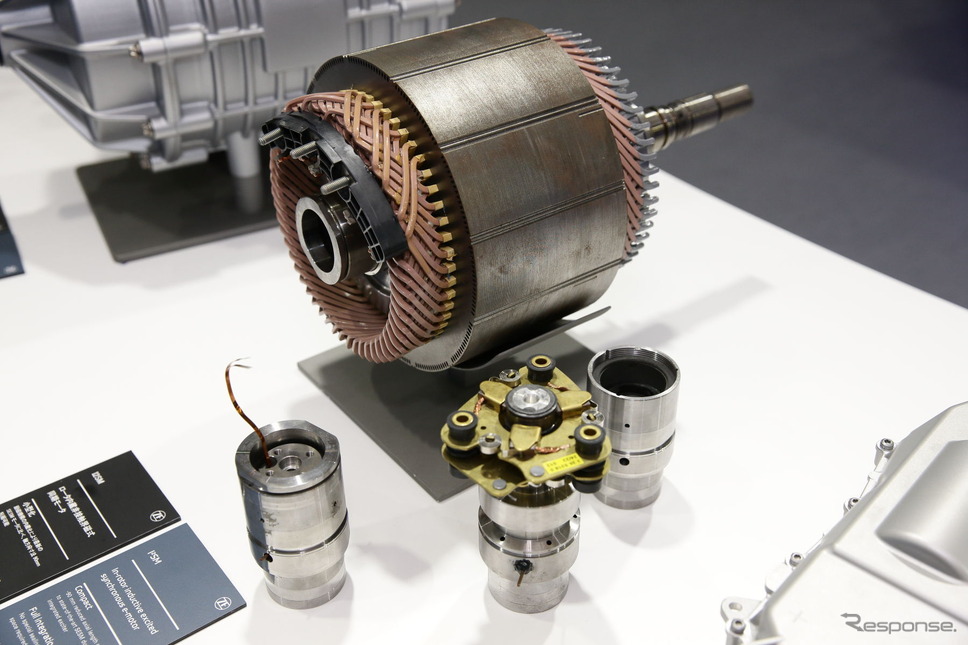

もうひとつ挙げられた例は、9月にIAAモビリティ2023で発表された「I2SM」モーターだ。これはレアアースや磁石フリーでありながら、従来のPSMモーターと同じ出力密度を達成しつつ、励磁機構を内蔵化することで軸方向に小型化されており、ブラシ非接触がゆえメンテナンスフリーと長寿命をも見込めるという。この日の試乗車はEVSys800システムの搭載車ではなかったが、適材適所の駆動モジュールの一例として、400~800V対応の「eBeam Axle」を組み込んだフルサイズのピックアップトラック、シボレー『シルバラード』が用意された。またI2SMモーターのカットモデルも展示された。

3つ目のSDVについては、今回はADASのデモカーを試すことができなかった。ビークル・モーション・コントロールの観点では、1のX-バイ-ワイヤ・シャシー・システムに含まれる要素と重なり合う部分も多々あるが、ビュイック『エンクレーヴ』に搭載されたアクティブ・ボディコントロールの定置デモが披露された。

◆ステアリング・バイ・ワイヤはモディティ向きの技術

最初の試乗は、ステアリング・バイ・ワイヤ搭載のID.3で、ダブルレーンチェンジを行うことだった。同乗のエンジニアに促され、60km/hを上限に進入する。ドライブモード設定は最初がノーマルあるいはコンフォート、次はスポーツに切り替えての2トライだった。手元のステアリングと、実際にサブフレーム下で前輪の舵を司っているであろうステアリングロッドの間に、機械的な連結は一切ないと、エンジニアは強調する。操舵輪を動かすポンプやアクチュエーターは既存システムの応用だが、むしろ手元のステアリングコラム内に、操舵反力や抵抗を生み出すモーターやアクチュエーターが仕込まれている。

まずノーマルモードでは、いかにもステアリング中立付近の微舵フィールが人工的で、手元に砂袋を提げているかのような操舵感。もしレンタカーやカーシェアを借りて、このステアリングに当たったら憂鬱になるレベルとはいえ、操舵に対してノーズの向きが変わる量や速度といった感覚は、想像していたよりは自然だ。スポーツモードはより好ましい。比較的、中立の据わりが改善され、ダブルレーンチェンジで求められる初期操舵のゲインのつき方も、かなり分かりやすくすぐさま入っていけた。こちらの方がずっとハプティック的に優れ、修正のために切り増したり戻す必要もほとんどなくパイロンを抜けられた。先との比較でいえば、カーシェアやレンタカーで出てきても「アクセプタブル」に感じられたのだ。開発陣も2つ目のコンフィギュレーションの方が気に入っているというが、テストコース内の進入や退出といった低速域で操舵する分には、用途としては満たされるがフィールとしては希薄なので、やはりドライビングプレジャーを追求するよりは、コモディティ向きの技術と感じた。

◆キュービックスによる統合制御の完成度

2台めの試乗はロータス エレトレ、つまりキュービックスの搭載車だった。同乗のエンジニアによって市販バージョンとはやや異なるセッティングになっていたようだが、さすがこちらの制御プログラムの完成度は高かった。4輪の片側だけ低μ路面に乗せて70km/hで直進しながら、パニックブレーキを踏むエクササイズから始めた。当然、スピンモードに陥る挙動を作り出しているはずなのに、姿勢やバランスを崩すことなく直進を続ける。制動中に少しだけ左右にステアリングを揺すってみても、細かな動きをキチンと伝えてくるほどで、安定感ある挙動を見せた。