JR西日本は9月12日、吹田総合車両所京都支所(京都府向日市)構内で9月6日に発生した脱線トラブルについて、原因と対策を明らかにした。

このトラブルは、福知山電車区に配置されている289系特急型電車で発生したもので、トラブルが起きた当該車両は7両編成(4両+3両)で京都支所を出区し、新大阪→福知山間の特急『こうのとり27号』に運用された。

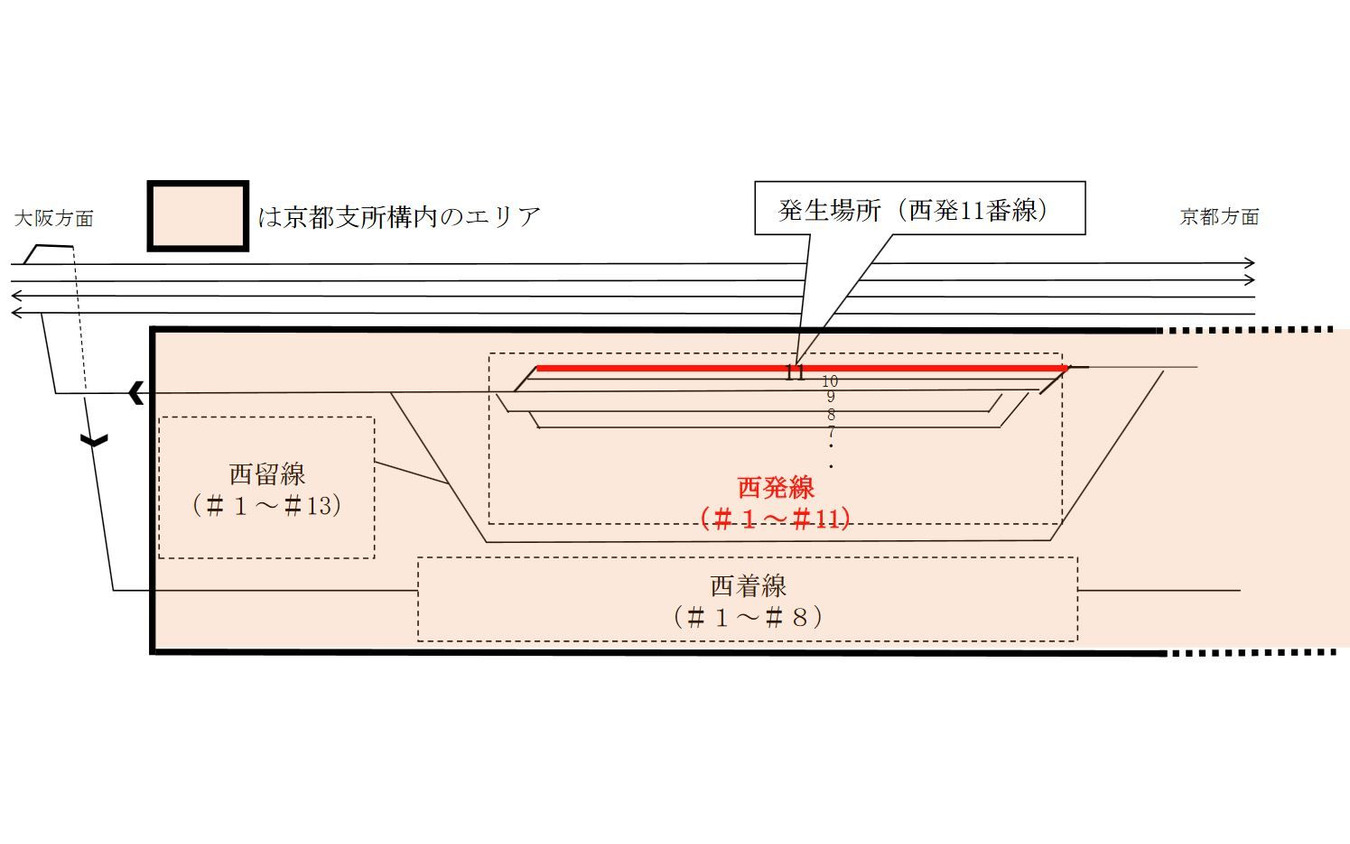

ところが9月7日になって、入区した福知山電車区から手歯止めがなくなっているという連絡が入り、京都支所の係員が出区した西発11番線を確認したところ、壊れた手歯止めを発見し、進行方向右側、レール面から約15cmの地面に長さ約150mにわたる車輪痕が認められたという。

吹田総合車両所京都支所の手歯止めトラブル発生箇所。

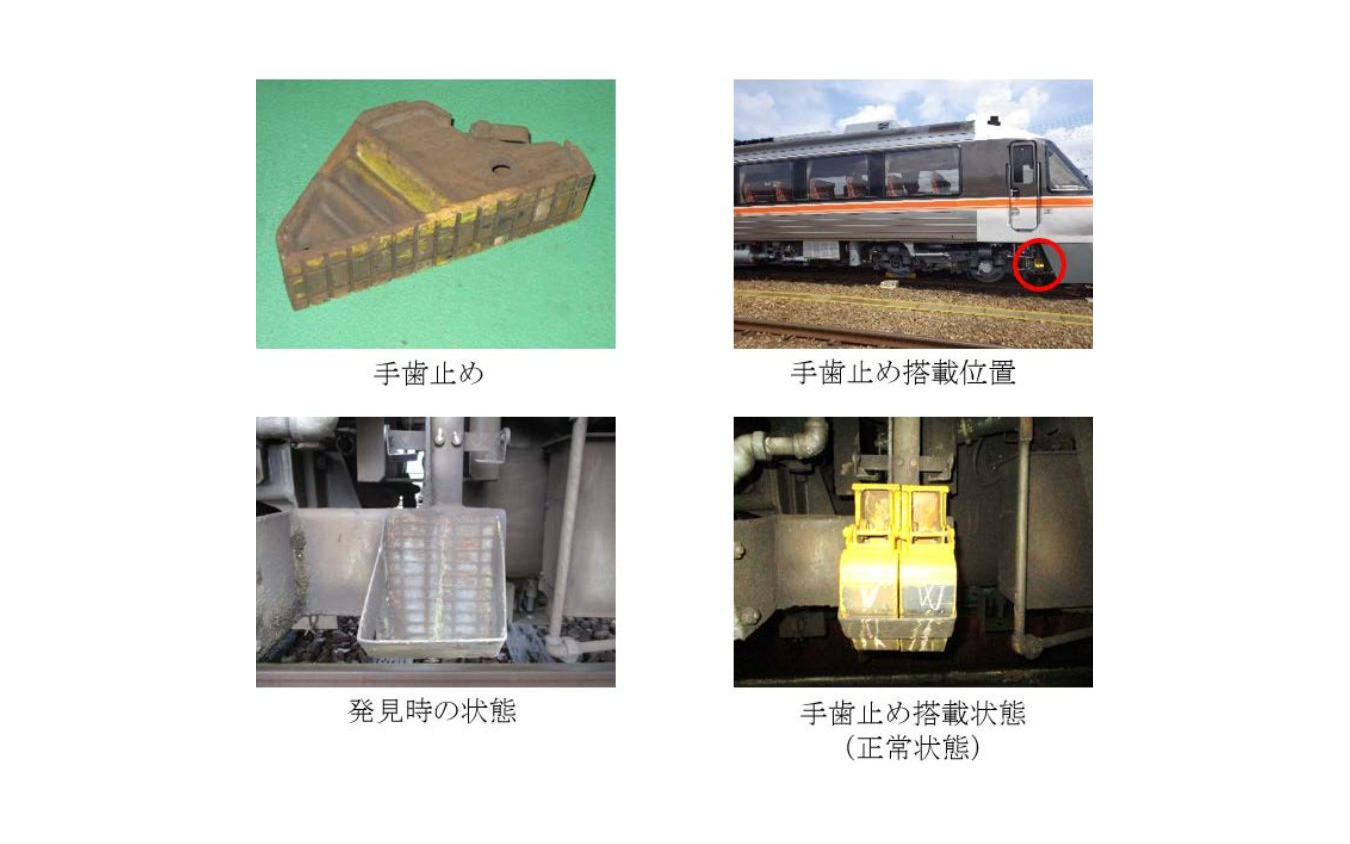

吹田総合車両所京都支所の手歯止めトラブル発生箇所。「手歯止め」とは長時間停車する際に、駐車ブレーキの空気が緩解するなどして車両が逸走しないように、車輪とレールの間に噛ませるくさび形の器具のこと。「ハンドスコッチ」とも呼ばれ、使わないときは車両床下に格納されている。もともと設置後の外し忘れを考慮して、一定の圧力がかかると壊れるようになっている。

JR東海キハ85系特急型気動車に搭載されている「手歯止め」。2018年に落失トラブルを起こしていた時の状況。

JR東海キハ85系特急型気動車に搭載されている「手歯止め」。2018年に落失トラブルを起こしていた時の状況。

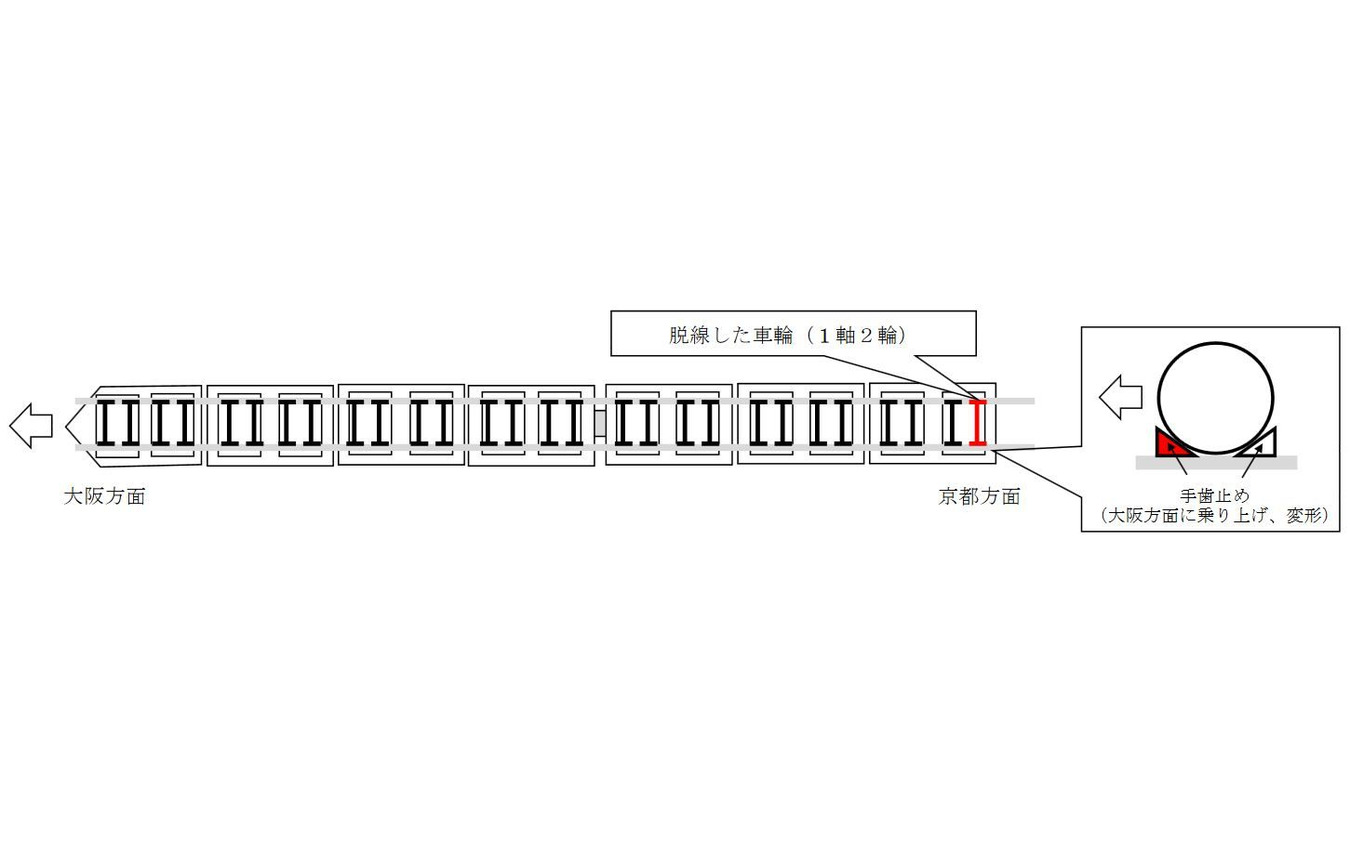

JR西日本が詳細に調査した結果、9月6日21時36分に回送列車が西発11番線から出発する際、7号車(クモハ289)の最後部車輪の1軸が手歯止めに乗り上げ一時的に脱線し、約150m走行後、復線していたことが判明したという。

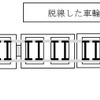

289系の脱線箇所。最後部の1軸が脱線。

289系の脱線箇所。最後部の1軸が脱線。原因は、『こうのとり27号』が台風11号の影響による運用変更で所定の4両編成に3両編成を併結した際、回送列車の運転士が7号車に手歯止めが設置されたことを認識せずに25km/h以下で運転を開始したこと。JR西日本では臨時の併結作業において、手歯止め手配や出区点検などでの情報共有の徹底や、車両が乗り上げても脱線しないプラスチック製手歯止めへの置換えを進めるとしている。

![新幹線も走る「エンタメ空間」を演出へ、JR東日本と松竹が提携[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/2059473.jpg)

![トヨタ時価総額48兆7981億円---バブル期のNTT超え日本企業で過去最大、世界では28位[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/1973566.jpg)