JR北海道は3月16日、大雪による大規模な輸送障害についての検証結果と改善策を明らかにした。

2月6日と2月21日、札幌圏が想定外の大雪に見舞われたため、札幌駅を発着する列車が1週間近くにわたり全面運休や大幅減便状態になり、JR北海道の対応に多くの批判が集まった。

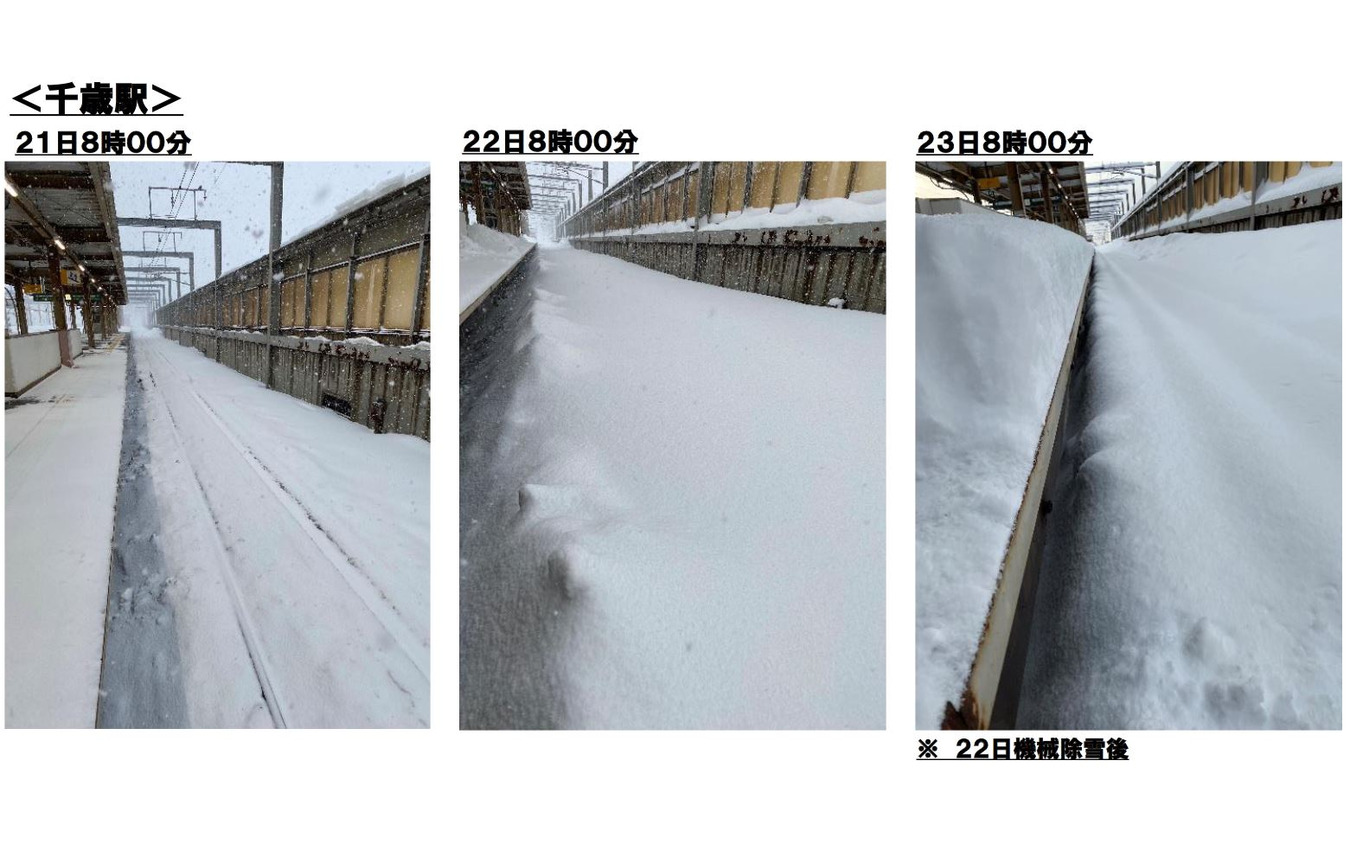

2月21~23日、千歳線千歳駅の積雪状況。

2月21~23日、千歳線千歳駅の積雪状況。同社ではこれまで、大雪が見込まれる場合は、気象台や気象予報会社からの予測や各駅、駅間の積雪量といった現地情報を総合的に判断して運行計画を立てる一方、運行後も気象予測の変化やポイント不転換の発生状況、乗務員からの状況報告、駅の天候といった情報を集めた上で機動的に運行の可否や除雪の実施を判断していた。

しかし、結果的には見込みを大きく上回る降雪があり、対応が大幅に後手に回った。そのため、今後は気象の変化についての積極的な情報収集と早めの運転手配を行なう一方、カメラや積雪深度計などを設置し、降雪状況を「定量的」「即時的」に把握。事前の駅構内除排雪、よりタイムリーな気象情報の収集、駅員や乗務員からの情報収集強化などを図り、除雪態勢については、高架下や駅前に加えて、駅構内やホームの除排雪も事前教育なしで要請するとしている。

一方、新千歳空港や道東・道南方面へのアクセスとして最重要とされている千歳線白石~南千歳・新千歳空港間については、2023年度から排雪モーターロータリー(モロ)の配分を2台増の3台とし、今後新製されるモロの出力を従来の400PSから600PSに増強するが、その準備を2022年度の早期に進めるとしている。

除雪装置が一体となったJR北海道最新鋭の除雪車キヤ291形。製造価格は1両約5億7000万円だが、モロとともに増備が検討される。

除雪装置が一体となったJR北海道最新鋭の除雪車キヤ291形。製造価格は1両約5億7000万円だが、モロとともに増備が検討される。

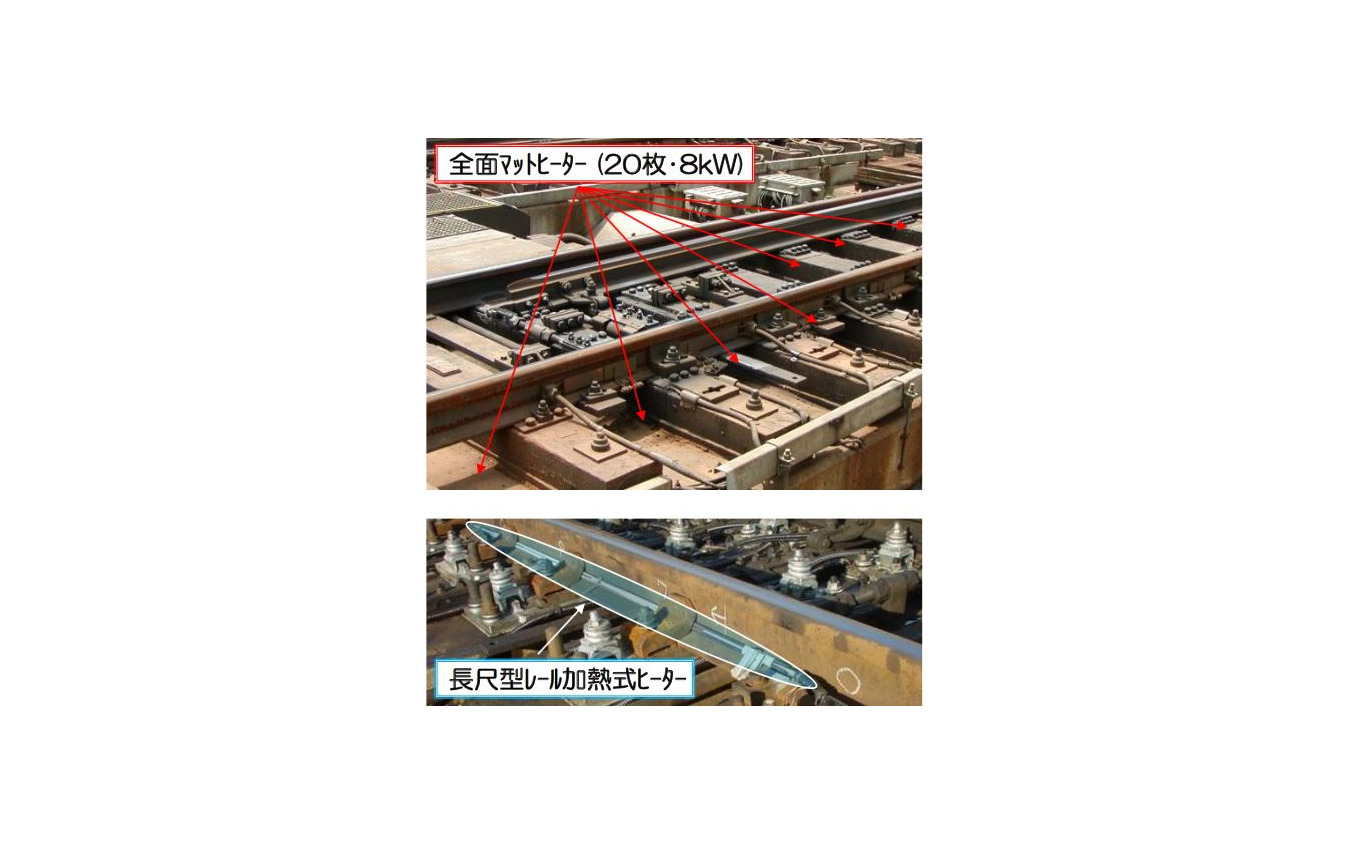

また、今回の大雪では既存の設備でポイントなどの融雪に対応できなかったことから、札幌、手稲、白石、南千歳の各駅では融雪装置の増強も進める。

札幌駅ではポイント部分の融雪に使う全面マットヒーターを2枚から20枚に増強。レール加熱式ヒーターを新たに10か所に設けるとしている。

札幌駅ではポイント部分の融雪に使う全面マットヒーターを2枚から20枚に増強。レール加熱式ヒーターを新たに10か所に設けるとしている。しかし、こうした対策をもってしても災害級の大雪に対処できない場合は、災害対策基本法第80条第2項に基づき、応援を要請する態勢を構築。具体的な業務内容や要請機関の選定、連絡窓口の調整を行なっていくとしており、北海道や自衛隊などの応援を仰ぐことが見込まれている。

利用者への情報提供については、運行再開時期が二転三転したことを省みて、時期について「午後」「夜」といった大雑把さを排して、可能な限り具体的な時期を示すなどの改善を図るとしている。

![新幹線も走る「エンタメ空間」を演出へ、JR東日本と松竹が提携[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/2059473.jpg)

![トヨタ時価総額48兆7981億円---バブル期のNTT超え日本企業で過去最大、世界では28位[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/1973566.jpg)