マツダの掲げるものづくりに「Mass Craftmanship」というものがある。直訳すれば「大量な職人技」ということになる。マツダの生産技術は、職人の技を大量生産に適用することを目指している。

匠の技と量産を両立させるマツダならではの手法

マツダ生産技術見学会職人の技、匠の技というのは、本来ワンオフ生産であり、文字通りの手作りであり、大量生産や工場にはそぐわない概念だ。しかし、ディーゼルエンジンの圧縮率を下げたり、ガソリンエンジンの圧縮率を上げたり、それでいて熱効率を改善するなど、逆張りが得意な反骨の技術を得意とするマツダのことだ。匠の技と量産を両立させるというのも、変に意識していないのかもしれない。

マツダ生産技術見学会職人の技、匠の技というのは、本来ワンオフ生産であり、文字通りの手作りであり、大量生産や工場にはそぐわない概念だ。しかし、ディーゼルエンジンの圧縮率を下げたり、ガソリンエンジンの圧縮率を上げたり、それでいて熱効率を改善するなど、逆張りが得意な反骨の技術を得意とするマツダのことだ。匠の技と量産を両立させるというのも、変に意識していないのかもしれない。

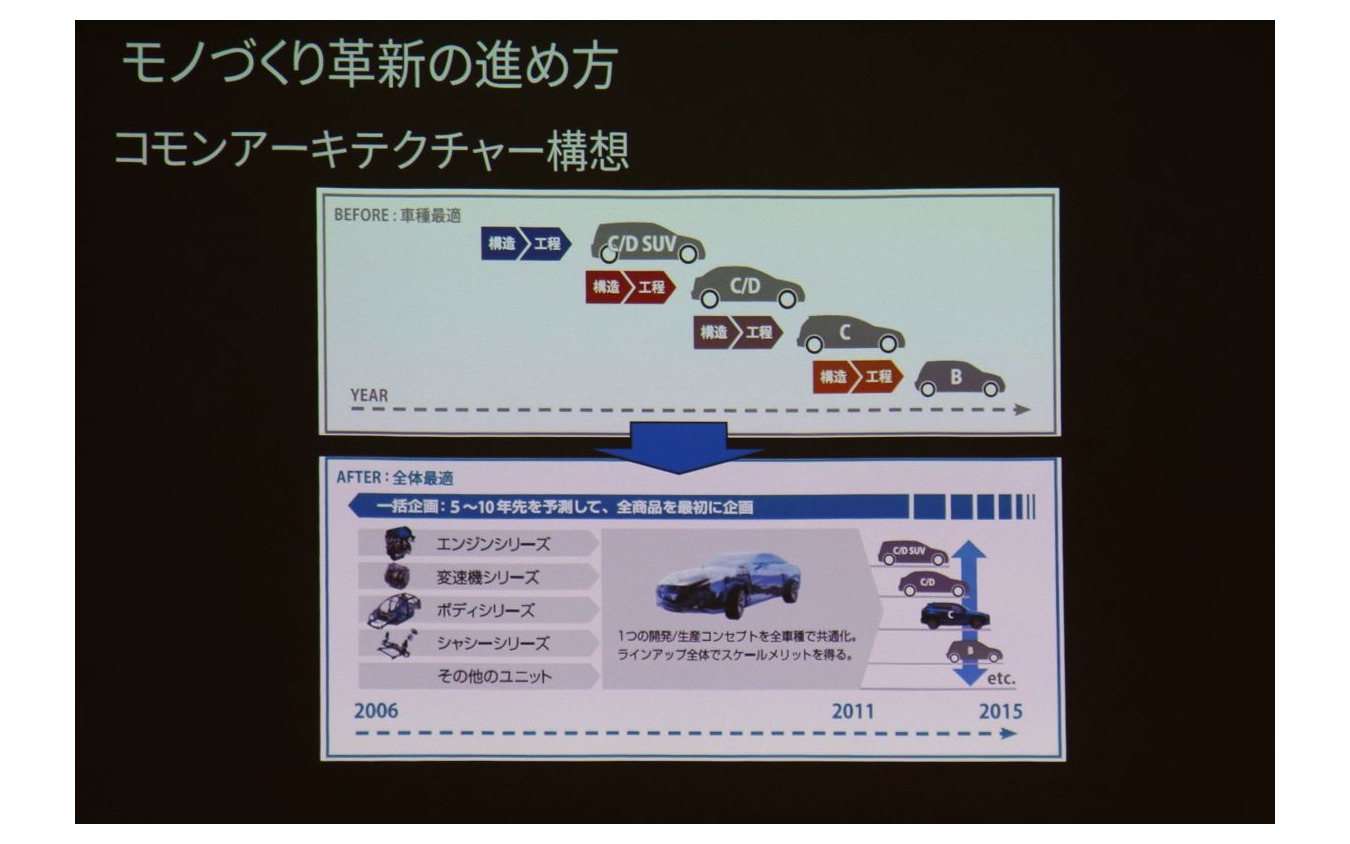

水と油のような両者を混和させる“乳化剤”として、「一括企画」「コモンアーキテクチャ」「フレキシブルモジュールライン(FML)」といったコンセプトを上げることができる。一括企画は、開発現場と生産現場を商品企画の段階から密に連携させること。これを可能にしているのが、コモンアーキテクチャとFMLだ。

開発現場は一般に多様性を重視する。生産現場はなるべく統一的なプロセスと効率を重んじる。ここにプラットフォームやコンポーネントを共通化するコモンアーキテクチャを導入することで、開発効率を上げるとともに生産技術への展開を容易にする。逆に、FMLは、車種ごとに特化して部分最適されたラインではなく、汎用性・柔軟性のあるラインを構築すること。どのラインでもすべての車種を作れるようにする。

デザインチームと生産部門の連携

マツダ生産技術見学会さらに、デザインチームは、新しい車両のデザイン段階から、生産部門の人たちとデザインを含む情報を共有しているという。他のメーカーでは、デザイン段階のスケッチや設計情報を生産工場のスタッフと共有することはない。しかし、デザインや設計に関するコンセプトを生産現場に説明することで、共感と理解を得ることができる。デザインコンセプトが共有されれば、野心的なデザインでも、生産技術の工夫、新しいプロセスの開発につなげることができる。

マツダ生産技術見学会さらに、デザインチームは、新しい車両のデザイン段階から、生産部門の人たちとデザインを含む情報を共有しているという。他のメーカーでは、デザイン段階のスケッチや設計情報を生産工場のスタッフと共有することはない。しかし、デザインや設計に関するコンセプトを生産現場に説明することで、共感と理解を得ることができる。デザインコンセプトが共有されれば、野心的なデザインでも、生産技術の工夫、新しいプロセスの開発につなげることができる。

たとえば、マツダのデザインチームは「御神体」と呼ばれるオブジェを車両デザインの前に作成する。これからデザインする車のいわば本尊、魂といえばいいだろうか。デザイナーのイメージを形にしたものと言えるかもしれない。この御神体と同じものを、生産部門に作ってもらう。その出来栄えや仕上がりについてデザイナーと生産技術スタッフが議論する。カスケードデザインと呼んでいるそうだが、この取り組みが、デザインから設計、開発、生産、ひいては販売までの一体化、コンセプトの融合につながっている。

なお、マツダ常務執行役員 デザイン・ブランドスタイル担当 前田育夫氏によれば、御神体は第7世代までが完成しており、現在、第8世代の仕込みをしている状態だという。

前田氏が「魂動デザイン、それを実装したマツダのクルマは、最新のデジタル技術がなければ実現できない。昔ながらのデザインや設計ではあの形・造形は作れないだろう」というように、魂動デザイン、マツダのものづくりは、匠の技、属人的なスキルをウェットな関係で現場に浸透させているわけではない。

モデル開発、コモンアーキテクチャ、FMLといった考え方は、完全にエンジニアリングの賜物である。ポリシーには、ヒューマニズムや職人気質が息づいているが、その実装は合理性が優先され、エンジニアリングの観点からソリューション技術が適用される。

海外拠点への展開はこれから

匠の技と大量生産の両立。いわばアナログとデジタルの融合は、フォードグループの傘下に入った時代があったからこそ実現しえたものではないだろうか。マツダ取締役 専務執行役員 菖蒲田清孝氏は、「フォードグループの時代、マツダのブランド、グループでの役割をよく問われた。これが、ブランド理念を改めて考える機会を与えてくれ、マツダのチャネル再編や新世代車両の開発につながっていると思う。この点はフォードにとても感謝している」と語っている。

ただし、課題もある。前田氏に聞くと、実際にFMLに対応している工場は、国内の広島工場(広島市内の複数拠点の総称)だ。海外拠点への展開はこれからだという。FMLは合理的なしくみなので海外でも受け入れられやすい。しかし、カスケードデザインや魂動磨き、ラインでの全数仕上がりチェックなど、分業意識が高くジョブディスクリプションが明確に規定される海外でどう受け入れてもらうか未知数な部分がある。異分野・異文化の融合で腕の見せ所だ。

<協力:マツダ(工場見学会)>