製品の開発・設計、各種実験・テスト、耐性試験などをコンピューターが描くグラフィックスのなかで一貫して実行し、リアルな試作品の制作をできるかぎり省略し、従来より短い時間で製品化させる、CAE(Computer Aided Engineering)。

このCAE関連ソフトウェアでリードするANSYS(アンシス)の日本法人 アンシス・ジャパンが、快適な居住空間を一貫してCAEで開発・製品化していくトレンドを解説。実機をつくらず、バーチャルリアリティ(VR)空間でテストするデモ体験会も実施した。

説明会では、アンシス・ジャパン エンタープライズアカウント事業部ディレクター 芳村貴正氏が「2020年の e Cockpit の時代から、2025年のi CABIN 時代にむけた快適居住空間へ」と題してそのトレンドを解説。「これからは、空間サイズ、空間色、音響、空気流などを、CAEによるシミュレーションでベストバランスを追求していく」と伝えた。

こうしたCAE関連ソフトウェア製品群のなかから事例をみせてくれたのが3次元光学解析ソフトウェア「ANSYS SPEOS」。客室内から感じる・見える、あらゆる光の具合をシミュレーションするソフトで、人間の目の特性にあわせ、「複雑な光学的問題の解決」「知覚品質のための見栄え」「素材光反射特性」などを実現させる。

リアルにちかいVR空間を開発者が同時に共有できる時代

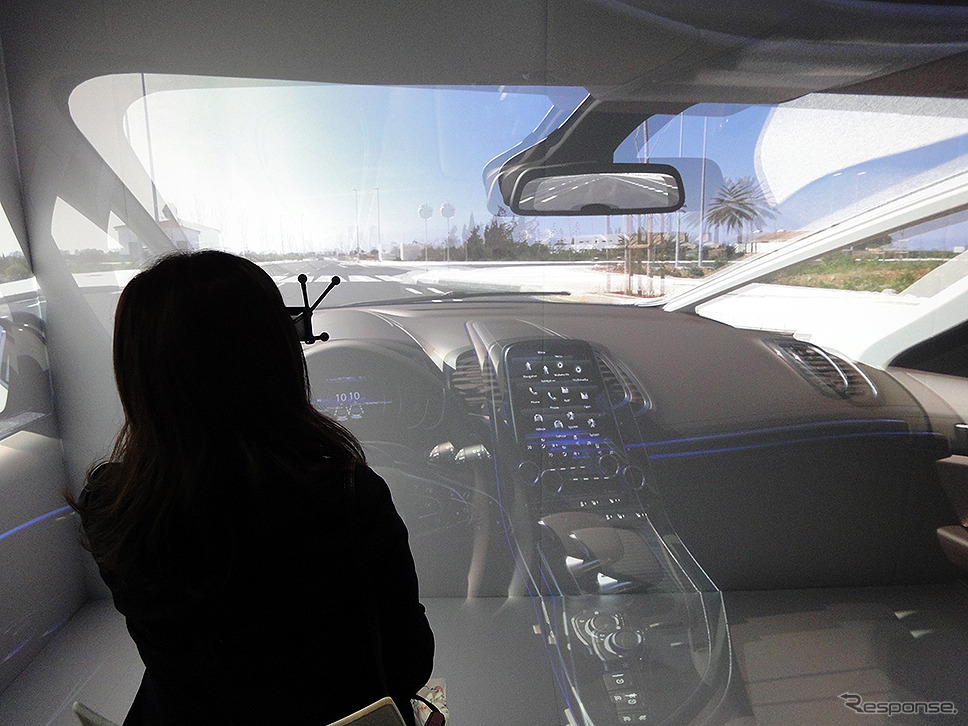

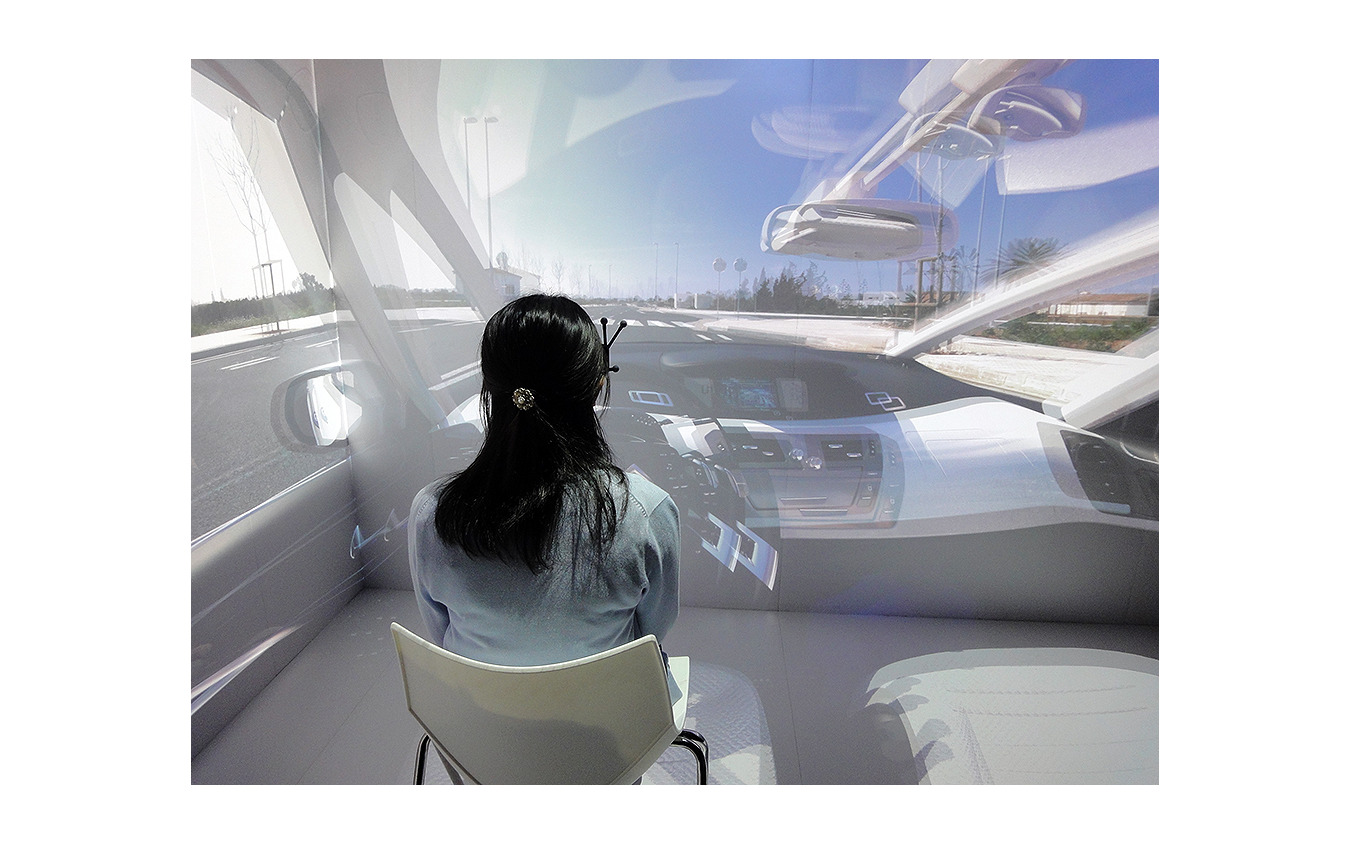

アンシスのデジタルトランスフォーメーション製品群体験会(東京/2017年7月5日)デモンストレーション時間は、ANSYS SPEOS による原寸大3D見栄え評価を体感。シミュレーション空間は、どこにでもあるビジネス用のチェアと専用3Dメガネが用意されている。まず着座し、専用3Dメガネをかけると、前面、床面、左面に運転席から見えるCG映像が照射される。

アンシスのデジタルトランスフォーメーション製品群体験会(東京/2017年7月5日)デモンストレーション時間は、ANSYS SPEOS による原寸大3D見栄え評価を体感。シミュレーション空間は、どこにでもあるビジネス用のチェアと専用3Dメガネが用意されている。まず着座し、専用3Dメガネをかけると、前面、床面、左面に運転席から見えるCG映像が照射される。

専用3Dメガネを通してみると、このVR空間がほぼリアルにちかい。昼間も夜間も夕方も再現でき、設計図から起こした3D空間が目の前に現れる。ここでセンターコンソールの位置や、ダッシュボードまわりの機器がガラスにどう映り込むか、Aピラーがどう視界を遮っているか、ヘッドアップディスプレイ(HUD)がどんな位置に映っているのがベストか、夜間の客室照明類がガラスにどう映り込むか……などあらゆる状況をチェックできる。

ここでCAEシミュレーション空間の大きなアドバンテージは、複数の開発者やスタッフが同時にこのVR空間を共有でき、チェックアンドトライ、決断をスピーディーに実行できる点。

次にデモ体験したVR空間の機材は、前出の3面シミュレーション空間よりも極めてコンパクト。ゲーミング用レベルのハイスペックパソコンと、ヘッドアップディスプレイ、モニタなどで構成される機材で、そこにアンシスのCAEパッケージバーチャル開発環境ソフトがインストールされている。

このパッケージでは、実際にハンドルやセンターコンソールのスイッチ類に手を添えると、VRゴーグルに映し出されるVR空間で、手先や指先が赤く光る。これは、どの程度手をのばすとそのスイッチに触れられるか、天井にむけて手を上げたときにどのぐらいの高さで天井に手が届くか、ハンドルとAピラーの位置はどのぐらいの距離があるか、ドライバー席から後席をみるとどんな視界かなどがチェックできる。

次に体験したのは、前出のシミュレーション空間よりも機材は極めてコンパクト。ゲーミング用レベルのハイスペックパソコンと、ヘッドアップディスプレイ、モニタなどで構成される機材で、そこにアンシスのCAEパッケージバーチャル開発環境ソフトがインストールされている。

ここでも利点のひとつが、複数の開発者が同時にチェックを共有できる点。アンシス・ジャパン担当者は、「助手席からの映像レイヤーを入れることで、助手席からのタッチ感もドライバーといっしょに体感できる」と教えてくれた。

開発初期段階で経営者がVRやVTDを経験、ベントレーの事例

アンシスのデジタルトランスフォーメーション製品群体験会(東京/2017年7月5日)クルマのヘッドライトも、シミュレーションであらゆる状況もチェックできる。アンシスの物理ベースリアルタイム配光制御シミュレーションは、「ランプメーカーから光速データをもらえれば、すぐにシミュレーション上で走らせてあらゆる状況でもチェックできる。都市部や郊外、混雑具合、対向車の光、歩行者、雪や雨などあらゆる状況で、バーチャルテスト走行をすぐに実施できる」という。

アンシスのデジタルトランスフォーメーション製品群体験会(東京/2017年7月5日)クルマのヘッドライトも、シミュレーションであらゆる状況もチェックできる。アンシスの物理ベースリアルタイム配光制御シミュレーションは、「ランプメーカーから光速データをもらえれば、すぐにシミュレーション上で走らせてあらゆる状況でもチェックできる。都市部や郊外、混雑具合、対向車の光、歩行者、雪や雨などあらゆる状況で、バーチャルテスト走行をすぐに実施できる」という。

また「こんなこともできる」という例として、エンジンサウンドのデザイン(ASD)についても教えてくれた。「たとえばメルセデスEクラスの直列4気筒エンジンの音をもとに、ハイブリッドのモーターの加速音と力強さを加えるとどう聞こえるかや、直4のエンジン音をもとにV6エンジンの音をつくることもできる」と。

説明会の最後にアンシス・ジャパン芳村氏はこんなことを教えてくれた。フォルクスワーゲングループのベントレーの開発プロセスについてだ。

「ベントレーは、VWグループのバーチャル開発プロセスのベンチマークとして位置づけ、開発初期段階で経営者がVRやVTD(バーチャルテストドライブ)を経て仕様を決めている」

「経営者がゴーグルをかけてチェックしながらボディができあがっていくという具合。経営陣は、このVRやVTDでデザインのOKを出す。ここでOKが出ると、基本的にもう後戻りしない。いっぽうで日本は、デザインができあがっても後戻りするケースがある。こうした国やメーカーによる姿勢の違いがあっても、CAEによる次世代バーチャル開発サイクルはさらに進化していくはず」