2月にスペイン バルセロナで開催された「Mobile World Congress(MWC)2013」では、NFCがひとつのキーワードとなっていた。会場内に貼られたスマートポスターによって、案内情報や配布資料がダウンロードできるサービスが行われていたし、NFC対応端末は、登録者のIDカード代わりにもなっていた。会場外でも、バルセロナ市内の地下鉄の駅や観光スポットなどにスマートポスターが掲示されるなど、街ぐるみでNFCサービスの紹介に取り組んでいた。

日本においては、Felica(フェリカ)をベースとしたおサイフケータイのサービスが普及しており、コンビニでの買い物や電車・バスなどの交通機関で一般的に利用されている。海外でもNFCが注目され、ようやく世界も日本のレベルに達したという見方もあるが、フェリカとNFCで互換性の確保は十分なのか、といった懸念がないわけでもない。

広義のNFCは、Felicaや、現在スマートフォンなどで搭載が進むNFC Type A、Type Bと呼ばれる規格、さらにはWi-Fi、Bluetoothなども含む、小電力無線による非接触型近距離通信の総称である。Felicaも、Type A/Bと呼ばれる通信方式も、どちらもISO/IEC 21481(NFC IP-2)という国際標準に準拠しており、互換性は確保されている。しかし、国際標準といってもアプリケーションから物理層まで厳密に統一しているわけではない。国や端末メーカーごとの微妙な違いや、アプリケーションごとの要求仕様の違いは存在する。

■ドコモのグローバルでのNFC戦略は?

今回は、NTTドコモにおけるNFCの国際ローミング戦略について、同社のフロンティアサービス部 NFC推進担当課長 海和政宏氏、同NFC推進担当 モリ キヨシ氏に話を聞いた。

先のMWCでは、ドコモ、韓国のKT、中国のCMCC(チャイナモバイル)の3社が、NFCローミングを実現するためのサービスや端末に関する諸条件について共通仕様を策定したと発表。日中韓3ヵ国で利用可能なNFCプラットフォームを構築するビジョンが示された。その狙いについて、海和氏は、「NFCに限らず、先進的なモバイルサービスは日本・韓国そして中国などアジアが進んでいます。モバイル分野で先端をいっている国・地域から、NFCのプラットフォームを作り上げることで、世界展開が開けていくと思っています」と話す。

日本市場では現在Felicaが先行しており、端末の対応もFelicaが圧倒的である。海和氏も、「一年か二年はFelicaが優勢だと思っていますが、その先はまだわかりません。既存のFelicaを有効に使いながら、経済合理性を考えて、入れられるところにはNFCを入れていきたいと考えています」としている。対して韓国・中国はNFC Type A/BをSIMに搭載する方式で進んでいる。相互乗り入れは簡単ではないような気もする。この問題については、FelicaとNFC Type A/Bの共通仕様部分を3ヵ国のキャリアで策定することで対応する予定だ。幸い、RFモジュールは共有できるので、端末側の問題は少ないとのこと。また、国内でFelicaが優勢と言えども、グローバルでみるとモバイルNFCの市場が立ち上がっているのは日本と韓国ぐらいのもの。「今の日本がNFCに移行していくことによるグローバルへの貢献度はまだまだ大きく、日本の要件は無視できないはずです」(モリ氏)とのこと。

■端末や下位レイヤの違いを意識させないことが重要

さらに、日本においては当面FelicaチップとNFCチップとのデュアル構成になるかもしれないが、サービス全体としてはアプリケーション、サーバーなどのバックグラウンドインフラ、運用などで違いは吸収でき、相互乗り入れに問題はないという。「FelicaにしろNFCにしろ、ユーザー側から見れば、できることに大きな違いはありません。携帯やスマートフォンでものが買えたり電車に乗れることが重要なので、端末の違い、NFCの方式の違いなどはユーザーに意識させないことが重要だと思っています。」(海和氏)と言うように、3ヵ国のキャリアが策定する共通仕様には、Felica、NFC Type A/Bの3つのプロトコルと、各国ごとの既存アプリをサポートすべきと規定されるそうだ。

■グローバル端末を考えるならNFC対応は必須

このようなキャリアの動きについて、各国の端末メーカーはどのように見ているのだろうか。ドコモや各国キャリアの担当者の話によれば、Felica、NFCどちらにも対応したチップセットが供給されているので、負担になるというような話は聞かないという。むしろ、海外メーカーにしてみれば、アジア圏で競争力のある端末にすることを考えれば日中韓のNFC対応端末は価値があるものとなる。また、日本市場のみを考えてもドコモ1社だけで年間約2,000万台の端末調達をしている市場である。海外ベンダーにとってはFelica対応も同様に無価値ではない。

日本のメーカーにしても今後のグローバル市場や海外展開を考えるなら、NFC対応は避けられないものだろう。

■まずはクーポンなどから―国ごとのローカルマーケットに浸透するサービスを目指す

日中韓でNFCの共通プラットフォームを作るという話だが、この枠組みの中で、今後はどのようなサービスが実現していくのだろうか。当面は、各国の主要都市や空港の店舗などで共通で使えるクーポンや決済サービスを考えていくという。次の段階では、対象範囲を広げ鉄道やバスなど交通機関、さらに各国のローカルマーケットへと利用拡大を目指していく。

海和氏は、具体的なプランについて「これからの部分はありますが」と前置きしつつ、「13年度の上期中に、韓国のcash beeというチャージ可能なポイントカードのサービスにドコモのNFCが対応する予定です。これは地下鉄など交通機関でも利用できます。また、ドコモiDとMasterCardのアライアンスによって海外51ヵ国でNFC決済を可能にする計画もあります」と答えてくれた。中国との連携でも銀聯カード(China UnionPay)や北京の公共交通機関パスとの相互乗り入れを考えている。ユーザーが、自分が利用しているサービスの方式がFelicaなのか、NFC Type A/Bなのかを意識することなく、気づけばドコモの端末で海外でも地下鉄に乗れたり買い物ができるようになっている。そうした状況が理想だという。

■Felicaの成功事例をアジア、そして世界へ

以上のような日中韓での戦略は、そのままアジア各国市場での展開にも適用していくことになる。この場合、新興国ではモバイルネットワークを含め、社会インフラや流通市場などがローカルできちんと立ち上がる必要がある。ドコモはこのフェーズにおいて、日本国内で成功しているFelicaのビジネスモデルや戦略のベストプラクティスを活用していこうとしている。NFCローミングで提携するCMCCやKTも、Felicaの市場とドコモの持つノウハウに価値をみているのだろう。

NFCは、一般にタグも安価で端末への実装も簡単であるといわれている。その反面、海外ベンダーのNFCの実装レベルは一定ではなく、アンテナの性能や通信品質などにばらつきもあるという。現実問題として、海外ベンダーのNFC端末の性能では、日本の新宿駅や渋谷駅の自動改札には対応できない可能性もある。また安価といっても、用途によってはRFIDの性能、バックグラウンドで通信している回線やサーバーの性能を確保するため、それなりの投資が必要なこともあるそうだ。

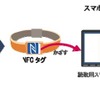

技術精度の面でも、ビジネスモデルの面でも、モバイルNFCにおいて世界でもっとも先行しているのは、他ならぬ日本の携帯電話である。今後、NFCをグローバルで生活に密着させ便利にしていくには、Felicaで培った日本の技術やモデルが欠かせない。