自動車産業をグローバルに考えると、コンポーネントとしてのバッテリー(二次電池)の重要性はますます高まっている。レスポンスセミナー「電池のリミッティング・ファクターから見る、次世代技術と事業戦略~原理・原則から理解するTeslaやCATL、BYDの強さの秘密~」では、デロイトトーマツコンサルティング スペシャリストリードの松永孝氏を迎え、今後のバッテリー事業を新しい視点で分析する。

リミッティング・ファクターから見るとは

全固体電池やナトリウム電池、空気電池といった様々な次世代電池のニュースが飛び交う一方で、EVやドローン、ロボットなどバッテリーを組み込んだ応用例も多くなっている。そして日中韓のメーカーによる寡占が進み、余剰ともいえる量のバッテリーを作っていたりする。

このようにバッテリーとは電気を何度も貯められるエネルギー・デバイスという一般的な理解から一歩を踏み込んでビジネスとして考えようとすると、どのように捉えるべきか。松永氏は次のように語る。

「サブタイトルに原理・原則と掲げていますが、メインタイトルの方では「リミッティング・ファクター」という言葉を使わせて貰いました。私は電池に関連するさまざまな「制約要因」という意味で使っています。最初に原理・原則を学んでからバッテリーを捉えるのではなく、どんな制約要因があって、定量的な制約条件としてどこまで可能かを理解する方が、バッテリーを使いこなす上では実践的だと思います。

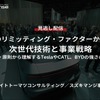

たとえば電池性能の比較にレーダーチャートが使われますが、これだけ見ても要求性能と設計性能のギャップが何で、いつ・どうやって埋まるのかは分からないはずです。設計性能の制約としては、エネルギー密度の理論的な上限値などが有ります。」

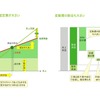

「性能制約にはそれらを導出する原理・原則が有りますが、必ずしもすべて理解する必要はありません。代わりに要求性能として何を求めるのかを明確にして、その制約を定量的に把握することが、バッテリーを理解する上での一里塚となるでしょう。上図では、さまざまな制約が交錯することで浮かび上がってくる楕円を、バッテリー像として模しています。なお原理・原則を全く理解しなくて良い訳ではありません。楕円の表層をなぞっただけで理解したと思うのは危険です。制約要因と条件は原理・原則に基づくことは留意すべきです。

またバッテリーではさまざまな制約がサプライチェーン全体に渡って存在します。使用資源や投資資金などの制約にも原理・原則があり、どれを真っ先に解決しなければならないかを決めなければなりません。制約理論でいうボトルネックです。サプライチェーンを俯瞰的に眺めて各プロセスの制約要因を特定することで、現時点の制約条件からバッテリーを使って何が出来るかが分かり、自分達はいま何をすべきかが明確になると思います。」と松永氏は述べる。

バッテリーを捉える視点

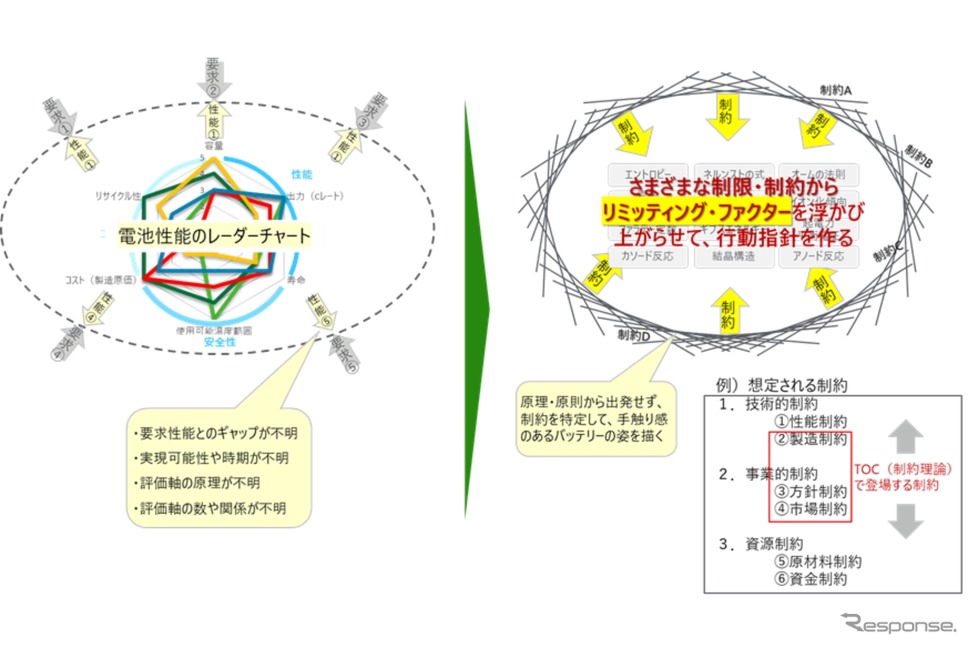

「バッテリーは“生もの”と言われることがありますが、これはバッテリーが化学反応プロセスの場や系であることを意味しています。電極では酸化還元反応が起こり、それを外部回路につなげて化学エネルギーと電気エネルギーを転換することで充放電を行っています。これがバッテリーの基本単位であるセルです。

そしてセルを製品として使えるものにするには、反応系として量産する技術が重要です。電池容量などの性能は、使用する素材が決まれば計算可能です。しかし、実際に製造する上で、原材料粉体をいかに均質に塗布して設計性能に近づけるか、最適な反応系としてセルを量産できるか、パックとしてどのように組み上げるか、電源の形状や配線などのメカトロ設計をどうするかは、それぞれ別のプロセスであり、原理・原則も異なります。」

「セル製造を取り上げても、電気化学や粉体工学、化学工学等の知識は不可欠でしょう。パックや電源の場合には、セルを等価回路としてブラックボックス化出来るので、電気工学やソフトウェアといった知識が求められますが、設計性能を比較的実装しやすいと思います。」

ものごとの原理・原則は、公理や定理のように決まったものが存在すると考えがちだが、実際には松永氏が述べるように、元素の違いやその性能など無数の条件、セミナーのタイトルにある「リミッティング・ファクター」が織りなす空間の内側で示されるものだ。つまり、原理・原則は制約要因によって変化し、その条件は立場によっても異なる。材料科学の制約要因、化学工学の制約要因、事業・経営の制約要因を個別に見ていては、競争に勝つための原理・原則にはならない。

バッテリーの正極材開発の歴史とドミナント・デザイン

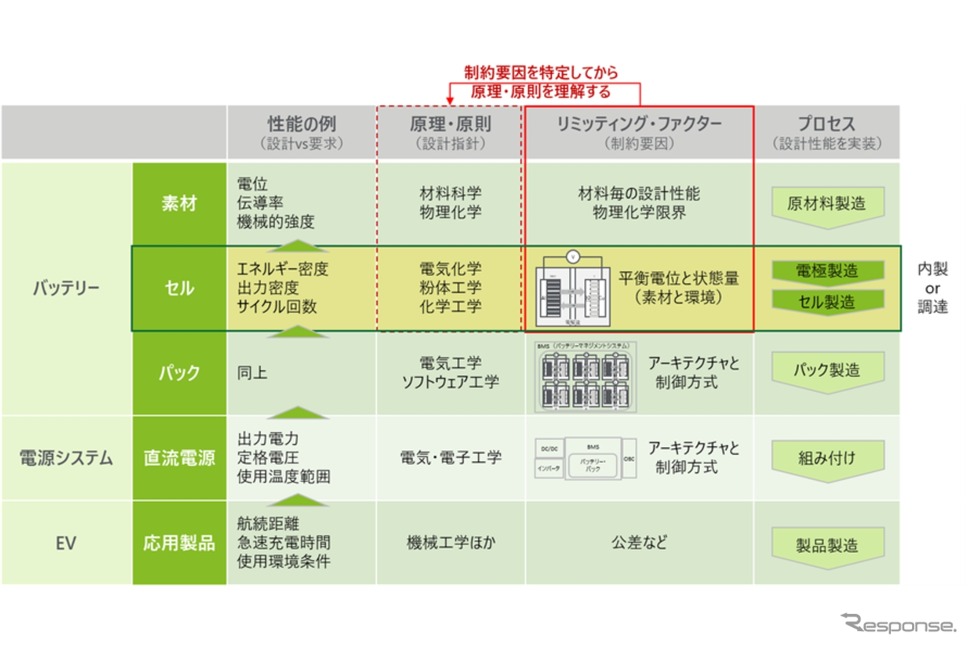

次に、リチウムイオン電池の開発の歴史を正極材料に着目して概観してみたい。現在のEVはリチウムイオン電池が主流だ。NMCやNCA、LFPなどの略語が飛び交うが、これらは正極に使う素材の名前だ。過去に行われた開発の経緯を踏まえた上で、現在「できないこと」を捉えることで、現在地を確かめ、今後どうなっていくかを予想することにもつながる。

「エネルギー密度を高めるために三元系の正極材料が開発されました。そして更に容量を増やすために、安全性に懸念を持ちつつも、セルレベルでは燃えるのも已むなしという方針の基に、NMC811といった三元系正極のハイNi 化が進められました。」

「日本のメーカーではセルが燃えることを許容する発想は中々出来ないと思いますが、これも1つの制約要因です。ある制約要因を受け入れて、新たに生まれる制約要因を解消しようと発想を転換することは、袋小路に陥らないためにも大事な視点です。

また電池コスト削減を解消するためにLFPが再注目されました。LFPは三元系よりも容量が低いですが、パック単位のエネルギー密度を増やすことでLFPの容量制約を解消し、使用する資源が鉄で安価なことから普及が進んでいます。そしてLFPの登場を受けて、三元系でもコスト低減要求が高まり、安価なマンガンを増やしたNMC640やMnリッチ正極(LMR)の開発が進められています。

このように、バッテリーの正極材料1つをとっても、コバルトなどの資源的制約を認識してレアメタルを使わないLFPを採用し、エネルギー密度が相対的に低い技術的な制約をパックの実装密度を上げることによって解消したLFPのような事例があります。

現在の正極材料は三元系とLFPで二極化している状況ですが、それでも新しい正極材料を使った次世代電池が開発されています。その理由は現時点の性能制約に伸びしろがあり、資源制約を解消することも検討されているからです。

半導体やMLCCとリチウムイオン電池を比較すると、素材や製品、製法が決まっておらず、ドミナント・デザインが確立されていないと言えます。」

「では技術的制約を解消した性能向上さえ出来れば、ドミナント・デザインを確立できるのでしょうか。LFP正極材料のように、性能向上だけでなく、事業採算性といった事業制約や使用資源の埋蔵量やコストといった資源制約のような他の制約要因も考慮しなければなりません。

特にEVに関しては、事業採算が取れるまでバッテリー価格を下げることを目指しつつ、他の性能を維持することが求められますので、今後登場するLMRやLMFPの価格が注目されます。

全固体電池も固体電解質の量産や新規素材での開発が進んでいますが、ドミナントする市場がどこになるのかと考えると、一気に三元系とLFPを置き換えるものでは無いですし、そもそも全固体電池の正極材料に何を使うのかを気にされていないような記事も多く見掛けます。電解質を固体にして何が嬉しいのか。すなわちどの制約条件を突破できるのかと思いを巡らし見て下さい。」

サプライチェーンから俯瞰した各社が取るアプローチ

最後に、車載電池ビジネスという視点で、松永氏にバッテリー技術と事業としてのアプローチを分析していただいた。

![全固体がすべての課題を解決するわけではない、バッテリー市場と技術動向の新たな視点[インタビュー]](/imgs/p/hZgYd07SyqGxXeKSdNx7_YRJ30T7QkNERUZH/2156376.jpg)

![全固体がすべての課題を解決するわけではない、バッテリー市場と技術動向の新たな視点[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2156376.jpg)

![ロボタクシー市場シェアトップだから語れるLiDAR最新動向…Hesai Technology 胡 姚君氏[インタビュー]](/imgs/sq_l1/2188173.jpg)