技術革新や新しいビジネスモデルで成功するのは簡単ではない。とくに革新技術による新商品、変革期の商品開発で、多くの企業においてぶつかる問題が「それは儲かるのか?」だ。SDVも例外ではない。

レスポンスセミナー「SDVは儲かるのか?~将来を考察する~」では、この問題へのアプローチを解説する。講師はKPMGコンサルティング プリンシパル 轟木光氏。セミナーはどんな内容になるのか、なぜSDVは儲からないのか?などを聞いた。

プレーヤーごとに温度差があるSDV市場

――CASE、SDVの議論では最新テクノロジーや「モノからコトへ」といったテーマがよく語られます。しかし技術視点の議論はあっても、市場や経営視点での議論は多くない印象があります。今回のセミナーではどんなことを話すのでしょうか。

轟木氏(以下同):そもそも今回の「SDVは儲かるのか儲からないのか?」というテーマに取り組んだのは、OEM、サプライヤー、IT企業、ユーザーなどさまざまな方面の調査をしたところ、それぞれの理解や期待にかなりの差があったからです。

まず、積極的なのはIT業界です。これは当然として、次にサプライヤー、慎重になっているOEMという構図があります。OEMの一部はSDVに対して懐疑的な声さえあります。そして最後にユーザーですが、じつは、ユーザーは「そんなものは要らない」と言う声が圧倒的です。要らないというのは不要ということではなく、そこにお金は出さないという意味での「要らない」のです。

つまりSDVはユーザー目線で価値を出せていないの、だからSDVは儲かってないと考えています。しかし、莫大な投資が必要。じゃあどうすればいいんだ、ということで考え方のアプローチを分析し、まとめたものが今回のセミナーになります。

ECUからSDVへの変遷を紐解く

――なるほど。金食い虫ならば経営者としては、やらないという選択肢もありそうですね。

もちろんそれも選択肢だと思いますが、SDVの歴史を紐解くと、そう単純な話でもありません。

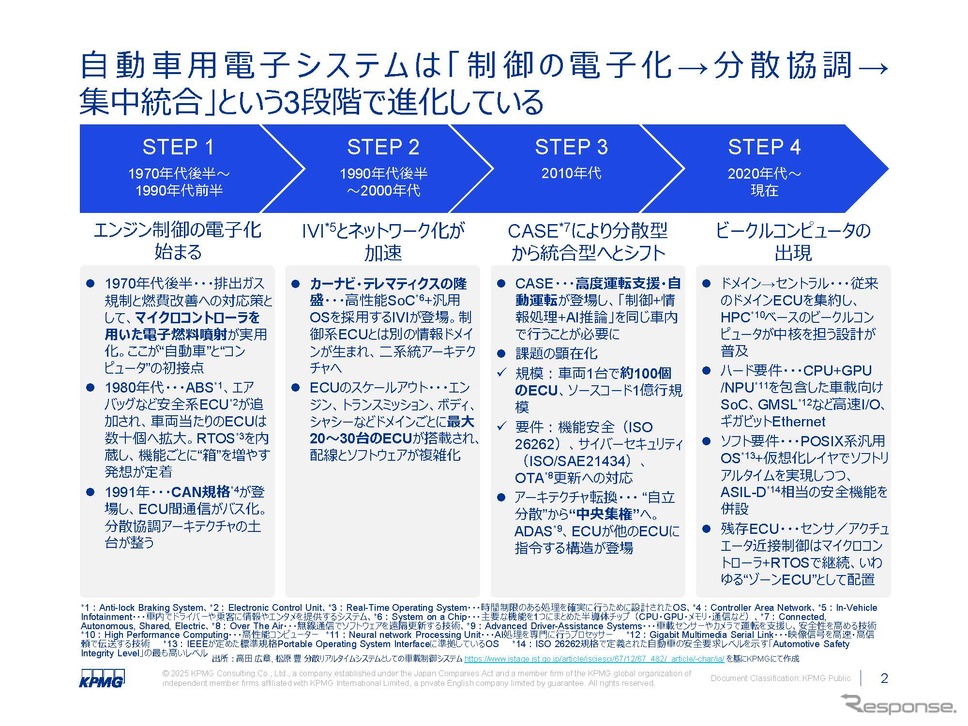

車両の電子制御は1970年代のエンジン制御までさかのぼることができます。ここから、ABSやエアバッグなどコンピュータ制御(ECU)が増えてきて91年にはCAN規格が登場します。このころは分散制御、各ユニットがブレーキや燃料噴射など個別に制御するだけです。

1990年代から2000年代は、カーナビやテレマティクスが登場し、ECUはエンジン、トランスミッション、シャシー制御、ボディ制御などドメインごとに拡大していきます。ECUが20、30台というのが当たり前になり、配線の複雑化・重量化、ソフトウェアの協調制御の複雑化が問題になってきます。

2010年代は、分散型アーキテクチャから統合型アーキテクチャにシフトする時代です。CASEという言葉とともにアクティブセーフティやADASなどの運転支援機能もこのころからです。ECUは1台に100個以上というのも珍しくなくなり、分散型アーキテクチャの限界がおとずれます。

2020年代に入ると、全体を管制する中央コントローラの必要性が叫ばれました。残存ECUやセンサーを関連領域でまとめたもの(ゾーン)をHPCベースのビークルコンピュータで制御する統合ECUアーキテクチャにシフトしつつあります。

SDVはコストダウンツールとしての側面もある

――テスラなどは統合ECUアーキテクチャをスクラッチで実装していましたね。

既存のサプライチェーン構造の中では、アーキテクチャは今述べたような進化ステップを踏んで変革していく必要があります。経営の視点では、SDVは実装の効率化、コストダウンのツールでもあるのです。

――車両進化の中で開発手法やコスト削減のためにも新しいアーキテクチャやSDVのような考え方は不可避であるということですね。

不可避かどうかは企業戦略ごとに異なると思います。しかし、SDVのSoftware Definedという言葉はもともと通信、ITから来た概念です。Software Defined Radioは無線通信機器のハードウェアを共通化してさまざまな用途(帯域・変復調方式)をソフトウェアで実現する技術です。通信事業者のネットワークは、通常、機器の物理的な接続をベースに接続機器の設定によって、全体の構成を管理します。Software Defined Networkは、物理的な接続さえあれば、コントロールプレーンが各ネットワーク機器をソフトウェア的に制御できる仕組みです。Software Defined Storageは仮想化されたストレージ群によって、物理構成、データセンターの位置などに依存しないストレージ空間を作ることができます。

物理的な制約による開発コスト、設備・運用コストの上昇。管理や設定ミスによるトラブル。このような理由から物理レイヤを仮想化・抽象化する流れは昔からありました。

GDLからSDLへのパラダイムシフト

――それは、「モノからコトへ」という流れに通じるものでしょうか。

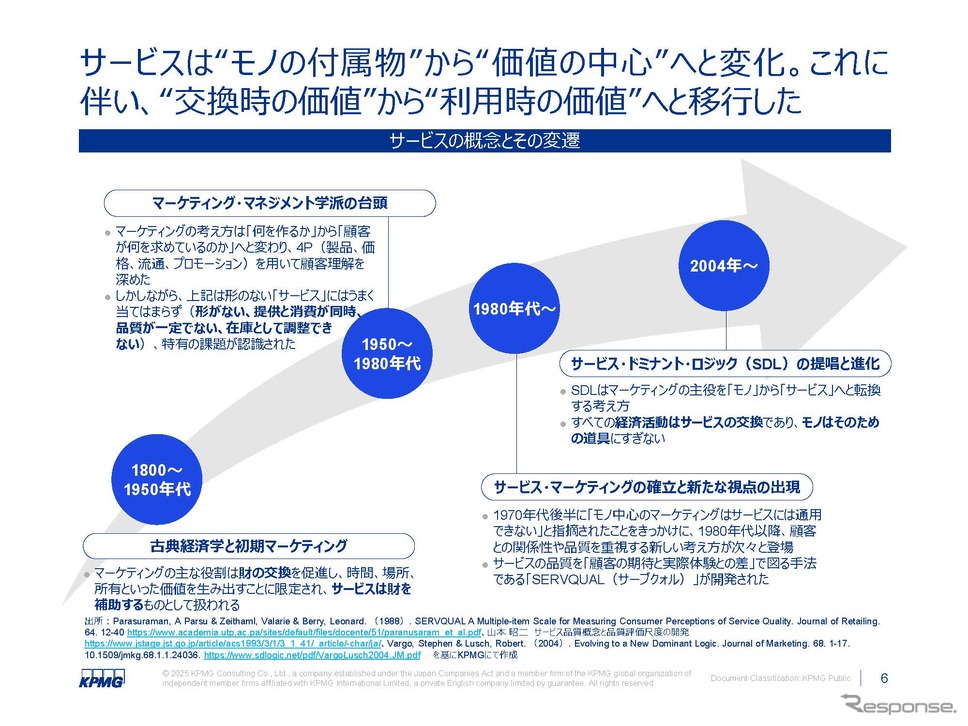

複雑化するシステムを抽象化で対応するというアプローチの延長で生まれたのがSDVだとするなら、効率化やコストダウンが目的であって、いきなりサービス(コト)に持っていくのは簡単ではありません。無理にサービスにつなげようとしても失敗します。

SDVによってさまざまなサービスが生まれるといいますが、いまのところどれもうまくいっていません。お金をとれない以上、無償で提供するしかなく収益モデルにならないのです。

![収益化につながらないSDVをどう克服する?サービス中心の価値共創とは[インタビュー]](/imgs/p/hZgYd07SyqGxXeKSdNx7_YRJ30T7QkNERUZH/2145540.jpg)

![収益化につながらないSDVをどう克服する?サービス中心の価値共創とは[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2145540.jpg)

![プロは、ドアを物理的にチューニングできる![イン・カー・リスニング学…プロショップ編]](/imgs/sq_l1/2181931.jpg)