地域をさいの目のように走り、人々の足として今も大切な役割を果たす公共交通、路線バス。しかし人口減少や過疎化、ドライバーの高齢化、人件費や燃料費などコストの負担増によって、利用したい人がいるにも関わらず廃線となるバス路線が目立つようになっている。その影響で、日常の移動手段が確保できず孤立してしまう人や地域をどうサポートしていくのか。そうした社会課題を解決するための1つの手段として、自動運転バスの導入が実証実験や一部定常運行という形で進められている。

自動運転バスとは、高性能なステレオカメラやミリ波レーダーといったセンシング装置によって車両の周囲を常に監視し、熟練の運転士による走行データやデジタルマップ、GPSなどを活用して走行する車両のこと。将来的には1人の監視員が遠隔監視で複数の自動運転バスを担当することで人員不足を解消する、ヒューマンエラーをなくして事故防止につなげる、信号機などのインフラとの協調制御による渋滞緩和といった、多くのメリットが期待されている。

ただしその一方で、黎明期ならではの課題も見受けられ、筑波大学と交通安全環境研究所では解決に向けた研究を行っている。自動運転バスの特性が周知されていないことによる一般ドライバーからの配慮不足や、路上駐車で進路がふさがれてしまうこと、また20km/h以下で走行するため交通の流れを乱す原因となることなどが挙げられる。その解決策の1つとしてカギになると考えられるのが、「社会的受容性」だ。

自動車や歩行者などの周辺の交通参加者の協力と配慮をどのように獲得するか。その取り組みの一環としてこの度、「自動運転バスのエクステリア・デザインコンペ」が開催されるという。いったいなぜこのようなコンペを開催するに至ったのか、またそのねらいはどんなところにあるのか。筑波大学システム情報系の谷口綾子教授、筑波大学大学院生の星野明日美さん、交通安全環境研究所 自動車安全研究部 部長の河合英直氏に話を伺った。

発展途上の自動運転を“やさしく見守ってもらう”必要性

そもそもの始まりは、さまざまな分野の専門家が集まって自動運転について考える研究会の場。谷口教授と河合氏の雑談がきっかけだったという。

「『自動運転バスの外見、見た目は大事ですよね』、と」(谷口教授)

「自動運転と聞くと、一般的には“すごい技術”、“完璧な技術”というイメージがあるかと思います。自動運転技術は、交通社会をより安全にできる技術的ポテンシャルを持っています。現状においても社会のいろいろな課題を解決できる可能性を有していますし、将来的には安全運転の模範となる自動運転を実現してほしい。でも実際にはまだ、自動運転車は発展途上で、周囲のドライバーが期待するような動きをしない場合もあります。そんな時に、人々がやさしく見守ってあげたいと思うようなデザインであることが必要ではないかと、私は話したんです」(河合氏)

交通安全環境研究所 自動車安全研究部 部長の河合英直氏

交通安全環境研究所 自動車安全研究部 部長の河合英直氏まだ完璧とはいえない自動運転の実力を理解してもらった上で、広い心を持って受け入れてほしい、一緒に育ててほしい。赤ちゃんや子猫、子犬が何をしても「かわいい」と目を細めてもらえるように、自動運転バスもかわいいものの方がよいのではないだろうか。そこで「かわいく見えるアピアランスとはどういうものなのか、真面目に研究してみましょう」と意気投合したという。

谷口教授がまず挙げたのは、さまざまな「弱いロボット」の例だった。

「ゴミ箱ロボットをご存知ですか? ゴミを検知して自動で近づくのですが自力でゴミは拾えず、近くの人に拾ってもらうという不完全さが特徴のロボットなんです。ゴミを入れるとお辞儀をするのがかわいいのですが、少なくとも日本にはそうした不完全さを愛でる文化があるのではと思います」(谷口教授)

筑波大学システム情報系の谷口綾子教授

筑波大学システム情報系の谷口綾子教授

また、外観が社会的受容性を左右する実例として、新潟県弥彦村の自動運転バス「ミコぴょん号」に関する逸話も興味深い。真っ白なボディでテスト運行していた時には、無理な追い越しをされるなど周囲のドライバーの心無い運転も見られたというが、その後、ボディにピンク色で地域のキャラクターである「ミコぴょん」のラッピングを施したところ、攻撃的な追い越しをするドライバーが減ったとの担当者の実感があったと谷口教授は語る。

「これには住民へのチラシ配布などによる周知活動や、住民たちがその存在に慣れてきたことなども要因と考えられます。加えて、ラッピングの効果もおおいに含まれているのでは。私自身は、こういったキャラクターを必然性なしに安易に使うのはすこし幼稚な感じもして、どうかなとも思いますが(笑)」

新潟県弥彦村の自動運転バス「ミコぴょん号」。ラッピングを施したことで、周囲のドライバーの反応が変わった

新潟県弥彦村の自動運転バス「ミコぴょん号」。ラッピングを施したことで、周囲のドライバーの反応が変わった「弱い」はイラっとしない、「かわいい」はあざとい?

谷口教授のこうした経験から、ではどういう自動運転バスの外見が社会受容性の向上を期待できるのか、星野さんとともに「自動運転バスのエクステリアへの印象評価と配慮行動意図に関する研究」を行ってみようという流れになった。

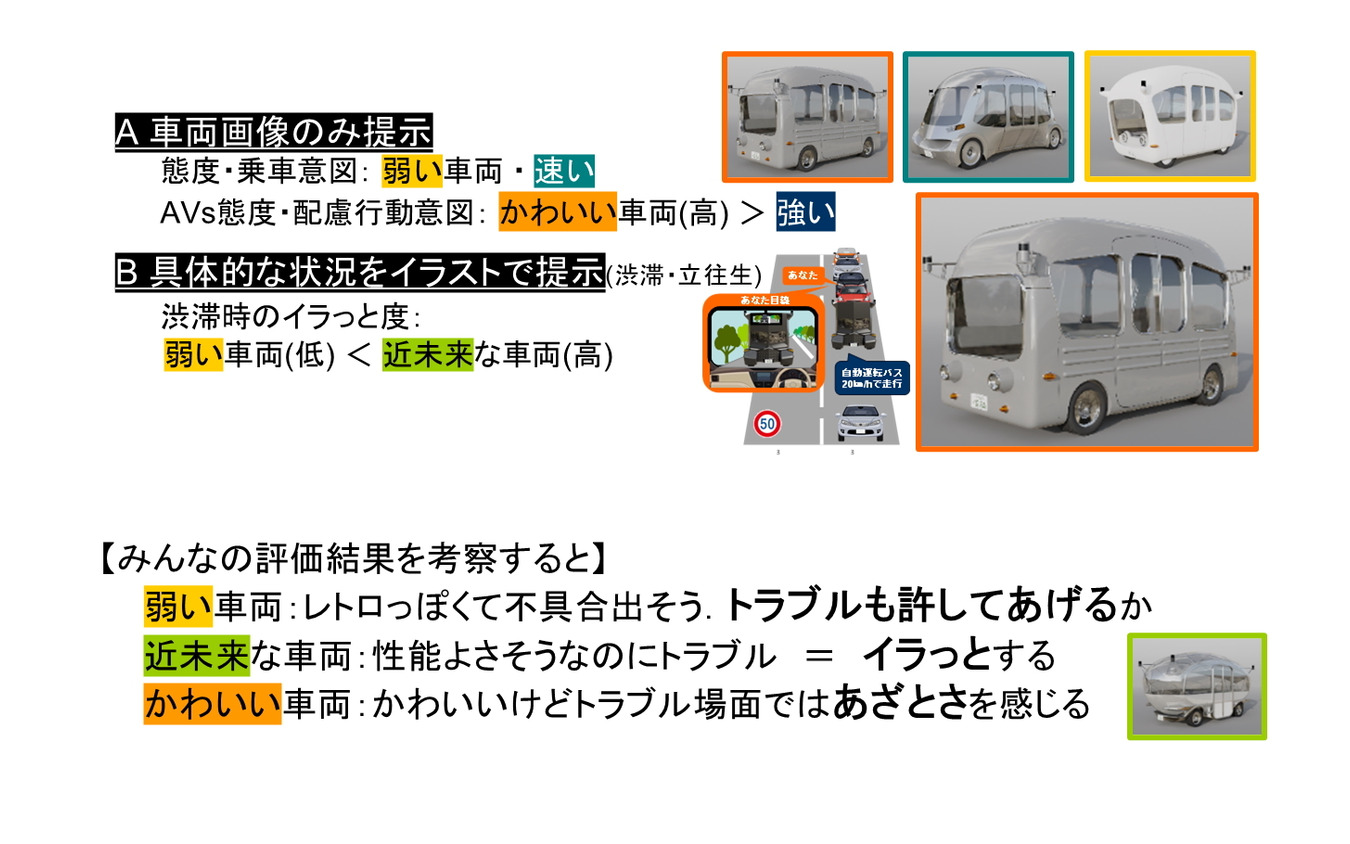

「当初の研究では、現在世界で走行しているいろんな自動運転バスのデザインを集めて、どれがいちばん好きかとその理由、どれがいちばん嫌いかとその理由を調査しました。しかし結果としては十人十色、本当にさまざまなんです。赤だから好きという人もいれば黒だから嫌いという人がいたり、千差万別なのでこれを集計しても仕方がないなと思いました。そこで次は、調査の中で色以外に出てきたキーワードから、『ニュートラル』『かわいい』『弱い』『速い』『近未来』『強い』という6つのイメージを抽出し、自動運転バスのモノトーンの3Dデザイン画を作成。それを見せながら、それぞれにどんな印象を持つのかを調査しました」(星野さん)

『ニュートラル』『かわいい』『弱い』『速い』『近未来』『強い』という6つのイメージを元に、自動運転バスのデザイン画を作成

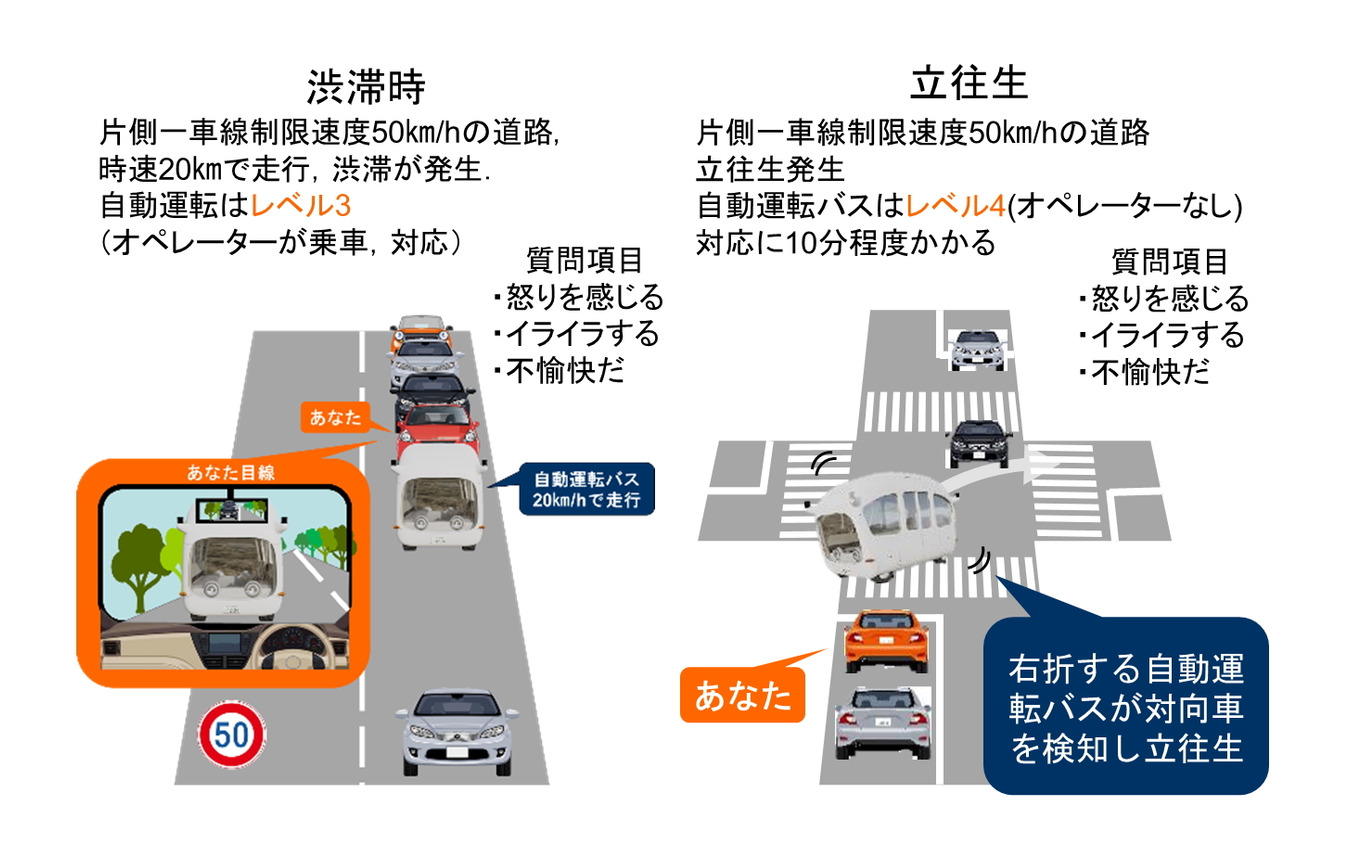

『ニュートラル』『かわいい』『弱い』『速い』『近未来』『強い』という6つのイメージを元に、自動運転バスのデザイン画を作成さらに自動運転バスのトラブルが発生しやすい状況として「渋滞」と「立ち往生」という具体的な状況を設定し、イラストで提示。「怒りを感じる」「イラっとする」「不愉快だ」と感じるのはどの外観かを調査した。「渋滞」の設定は、片側一車線で制限速度が50km/hの道路を、20km/hで自動運転バスが走行して真後ろを自分が走っているというもの。これはオペレーターが乗車して運行する「レベル3」を想定している。「立ち往生」の設定は、やはり片側一車線で制限速度50km/hの道路で、右折しようとした自動運転バスが対向車を検知して立ち往生する。そのせいで通りたいのに通れないという状況において、果たして外観の違いで配慮する気持ちに違いが生じるのだろうか。

自動運転バスのトラブルが発生しやすい状況として「渋滞」と「立ち往生」という状況を設定

自動運転バスのトラブルが発生しやすい状況として「渋滞」と「立ち往生」という状況を設定結果として、デザインのみでの印象では『弱い』『速い』『かわいい』が人気となり、不人気なのは『強い』となった。そして渋滞など具体的な状況では、『弱い』が最もイラっとしない、『近未来』が最もイラっとするとなっている。

「この結果から考察すると、弱い車両はレトロであまり性能がよろしくない、不具合もあり得るといったイメージから、トラブルでも許してあげるかという気持ちになるのではないでしょうか。逆に近未来な車両は、性能がよさそうなのにトラブルを起こされるとイラっとする。かわいい車両に関しては、トラブル場面では“かわいいフリして”といったあざとさを感じるのかもしれません」(谷口教授)

「自動運転バスのエクステリアへの印象評価と配慮行動意図に関する研究」の結果

「自動運転バスのエクステリアへの印象評価と配慮行動意図に関する研究」の結果エクステリア・デザインコンペで新たなアイディア募る

調査では、具体のトラブル場面で社会的受容性が高そうなのは『かわいい』よりも『弱い』であるという結果となったが、谷口教授はこの結果で決めつけるのではなく、さらに研究を重ねながら今後の自動運転車両を開発する人たちや導入する自治体への参考資料を提示したいと考えているという。そこで企画したのが、「自動運転バスのエクステリア・デザインコンペ」だ。

自動運転バスのボディ形状そのものをデザインする「ボディ部門」と、既存バスの車両形状に対してラッピング(塗装)をデザインする「ラッピング部門」があり、各部門で最優秀賞1名と優秀賞若干名を決定。「ラッピング部門」の最優秀作品は実際に制作して公道を運行させる予定となっている。審査基準は両部門に共通するのが社会的受容性と意匠性。加えて「ボディ部門」では実現可能性、「ラッピング部門」では地域なじみ度が審査される。

参加資格は、日本国内のインダストリアルデザイナー、グラフィックデザイナー、専門学校、短大、大学、大学院においてデザインを学ぶ学生、もしくはこれらを卒業、修了した個人もしくはグループだ。

「これまでクルマは乗る人・買う人に向けたデザインが多かったと思いますが、自動運転バスはそうではなく、周囲のドライバーや歩行者に快く受け入れてもらえるかどうか、というポイントを重視します。おそらく、今までにない観点のデザインとなるのではないかと期待しています」(河合氏)

「またこのコンペが“デザインって大事だよね、今後の交通社会に必要だよね”といった機運を高めるきっかけになればと考えています」(谷口教授)

「ボディ部門ではやはりオリジナリティといいますか、既存のデザインに引っ張られない自由な発想を期待しています。ラッピング部門では、その自動運転バスがどんな地域でどんな人たちのために走らせるものなのかなど、込められた想いといった部分にも注目したいです」(星野さん)

筑波大学大学院生の星野明日美さん

筑波大学大学院生の星野明日美さん社会課題の解決を目指し、今後も普及が望まれる自動運転バス。そのスムーズな運行のためには技術の進化のみならず、すべての交通参加者が存在を受け入れ、広い心で見守り配慮することも重要となってくる。デザインの力によって自然とそんな配慮をしたくなるような自動運転バスができれば、もっと普及のスピードが速まるかもしれない。すでにデザインのアイディアが沸いている人もいるだろう。自動運転に対して、デザインという新たな“性能”がどのような一石を投じるのか。コンペの結果はもちろん、それが社会にもたらす影響など今後の動向にも注目していきたい。

■自動運転バスのエクステリア・デザインコンペ

主催:交通安全環境研究所、筑波大学谷口綾子研究室

作品受付期間:2025年6月1日(日)~7月31日(木)

部門:ボディ部門、ラッピング部門

審査方法:

一次審査…審査員による書類選考を行う(結果発表 2025年8月末)

二次審査…プレゼンテーション形式で審査を行う(結果発表 2025年9月末)

授賞式:2025年10月末

参加資格:日本国内のインダストリアルデザイナー、グラフィックデザイナー、専門学校、短大、大学、大学院において、デザインを学ぶ学生

もしくはこれらを卒業、修了した個人もしくはグループ

※参加資格や募集要項、注意事項等の詳細はHPを参照