ジヤトコは独自開発したeアクスルを、富士スピードウェイ(静岡県)で11月30日に披露。クローズドコース内で試乗する機会が一部メディアに供された。

技術を"手の内化”しておくための実証ケース

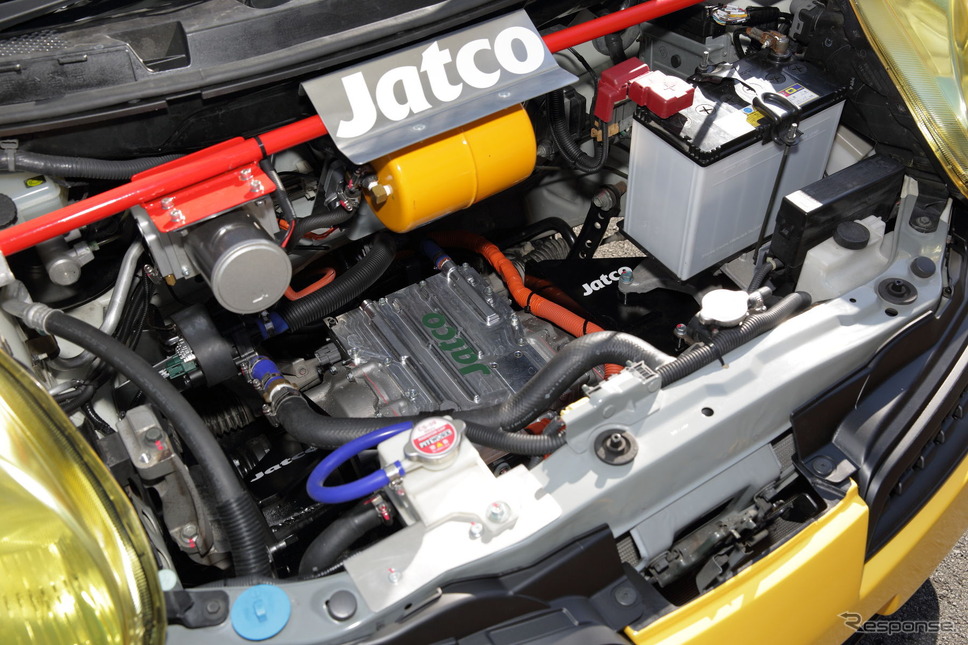

ジヤトコといえば日産グループの系列で、CVTに強みがある一方、『アリア』やe-POWERなどの現行の電動モデルのギアトレインを手がけているイメージが強いだろう。とはいえ純EV用の電動車軸という、いわゆるリデューサーなどギアトレインのみならず電気モーターやインバーターまでをも含むコンプリートなモジュールを、『マーチ』(K12型)に搭載していきなり披露したところに、意外性がある。しかもNISMOフェスティバル(翌日の12月1日に開催。来場者にも試乗の機会が提供された)という機会に合わせ、レーシーな仕着せをまとったK12マーチの前後車軸に、そのeアクスルは至極コンパクトで目いっぱい低く搭載されていたのだ。

「今回のeアクスルは直接、短期的な将来の製品に繋がっているわけではなく、腕試しというか、FS(フィージビリティ・スタディ)です。手元で作り、試験用テストベンチでやるよりも、実車に載せてみて、どういう挙動をするか? 実地で作ってみる方が、人も技術も育ちますので。まずは我々がもつ技術を寄せ集めてやってみるというエクササイズ、そして実際にこういうものができたという、ある程度までの実証ケースと捉えています」

開発部門をまとめる竹本幸一取締役副社長はこのように、今回のeアクスルの開発目的と経緯を説明する。ワンオフ製作によるテストベッドとして開発したものだが、ネオジム磁石を用いた電気モーターまでもが自社製という。ただし、このモーターを即座にジヤトコの量産プロダクトとして、生産や品質面でも立ち上げていくわけではない。例えば電気モーターの巻き線を1日数千台、安定して作れるかどうかは、また異なる技術が必要だと述べる。OEMや他のサプライヤーとの協業が進んでいく今後の電動化時代の開発スキームにおいて、得意の駆動伝達装置やケーシング以外の領域でも、技術を"手の内化”しておくというのだ。

「CVTでそうなっているのですが、今や生産のみならずパワートレイン制御のまとめ、キャリブレーションといった部分でも任されてきている状況があります。電動化パワートレインについても、OEMを経由して別のサプライヤーさんからモーターとインバーターが供給され、我々が組立を担当しながらまとめて、最終的な品質保証も我々の工場が引き受けています」

そこがeアクスル開発が、近い将来のプロダクトというアウトプットよりも、技術的リソースというインプット側たるゆえん。将来的にパワートレインが電動化されるようになったら、OEMや他の領域のサプライヤーと議論ができる人材、eアクスルの車への実装から動かし方まで、分かる人間を育てておかねばならない、と竹本副社長が判断した理由だ。ただしジヤトコは、タイ工場で日産『キックス』用に、他社設計のモーターを請け負って組立てし、モーター・キアボックスとして一体化させるような生産技術上の経験は積んでいるとも強調する。だから現行世代の電気モーターと今後主役になっていくであろう電気モーターは要件が違うからこそ、量産は今のところ考えないが、生産技術を磨くアプローチは常にやっているし、将来的にもゼロではない、そんな含みは残す。

「もちろん実際の車はソフトウェアで動く/制御されるようになるんですが、そこはOEMごとのノウハウや考え方次第。グループの系列だけで受注することがない今、我々は海外を含め異なるOEMと仕事する割合は高まると思います。そこでプロダクトにするまでのプロセスが一気通貫するというか、従来よりも範囲が確実に広がっているものですから。我々としてはハードウェアを担当する側とはいえ、インバーターとか制御モジュールのサプライヤーさんのソフトウェアがどういうものか? そうしたところを分かっていないとならない。こうしたいからという要望に対して、解を提案できる、それが話ができる人材を育てるという意味です」

いい意味で面食らった、“強み”を感じる走り

では実際に今回の試作車両、K12マーチを走らせる前に、前後のeアクスルを観察してみよう。1基あたりの出力は60kW(約82ps)で、トランクとエンジンルームの奥深く、前後サブフレームのかなり低いところの隙間にタイトに収められている。47kW(約64ps)という軽自動車の自主規制枠にとらわれず、欧州BからCセグ用と想定しつつも相当にコンパクトで、場合によってはFFベースのSUVをe4WD化する副駆動リアモーターとしても搭載できるよう、低背性を意識していることが分かる。電気モーターと駆動シャフトが平行軸となるオフセットタイプだ。かくしてシステム総計で約120kW(約163ps)だが、K12マーチの欧州Bセグ・スモールという体格を思えば、十分にベビー・ロケットといえる。今回は前後合わせて60kWの設定で試乗した。NISMOフェスティバルの機会に合わせたショーカーとして、グリーンのLED照明はご愛嬌だ。

駆動方式は当然4WDで、前後の駆動配分は50:50のイーブンから限りなく99%FWDもしくは99%RWDへと変化させられる。左右ベクタリングのような仕掛けはないが、ビークルダイナミクスに関する制御はOEMの範疇で、商品コンセプトや開発方針によるところゆえ、そこに合わせられるハードウェアであることがジヤトコとして肝要と、同乗のエンジニア氏も強調する。

RNDのボタン式シフターでDをセレクトし、強めに発進加速してみた。もっとプリミティブな走り味を予想していたのだが、いい意味で面食らった。アクセルペダルの踏み込みに対してトルクの出方が優しく、一瞬の矯(た)めを伴ってから直線的に加速が伸びていく。アナログ的感性とマッチして神経を逆撫でしない、しかし電気ゆえの力強さをも感じさせるフィールなのだ。同乗のエンジニア氏によれば、これはアクセルペダルの踏みしろだけで調整したわけではなく、平行軸となるモーターと駆動シャフトのそれぞれの回転軸のかみ合わせや、ケーシングの剛性やマウントまで試行錯誤して、あえて柔らかに加速する感覚面でのアウトプットを創り出したという。制御らしい制御は最低限で、回生減速ブレーキも入っていないとはいえ、加減速に対して余計な揺動や不快なバックラッシュのような衝撃が伝わってくることもない。

当初の50:50から後輪駆動、さらに前輪駆動に切り替えて試走してみたが、車体への組み込み剛性も駆動レスポンスも上々。ロールケージを入れたとはいえ古いシャシーにも関わらず、駆動輪の違いを強く感じることができた。ほぼメカトロニックの領域だけでかくも上質なフィールを作り出せる点に、トランスミッションのプロフェッショナルであるジヤトコの強みを感じないわけにいかない。

この日、他にも用意されていたのは、軽自動車の5速MTや商用バンのATを電気モーターと組み合わせてみた試験車両、そして最新CVTの搭載例で、アメリカで販売されている日産『セントラ』だった。

![音楽をワイヤレスで聴けてないのなら、最新「FMトランスミッター」に要注目![特選カーアクセサリー名鑑]](/imgs/sq_m_l1/2186659.jpg)