国内の車載電池の今を紐解く連載「車載バッテリー最前線」。最終回は、固体電池を中心に次世代電池の開発動向を紹介する。

全世界的なEVシフトにおいて電池技術の革新は重要だ。かつてのニッケル水素電池から、現在はリチウムイオン電池(LIB)にEV/HEV用バッテリは変わったが、価格、効率、安全、生産の安定などの面で改善すべき点が多く、次世代の電池技術の開発が積極的に進められている中で全固体体電池への期待が高まっている。

これまで、本田技術研究所やサムスンSDIなど車載電池の第一線で研究開発に携わってきた佐藤登氏が国内・海外で進むリチウムイオン電池に代わる次世代電池技術として注目される全固体電池の技術的課題と日本の電池産業が抱えるビジネス的課題を解説する。

◆ポスト・リチウムイオン電池として期待される全固体電池

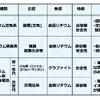

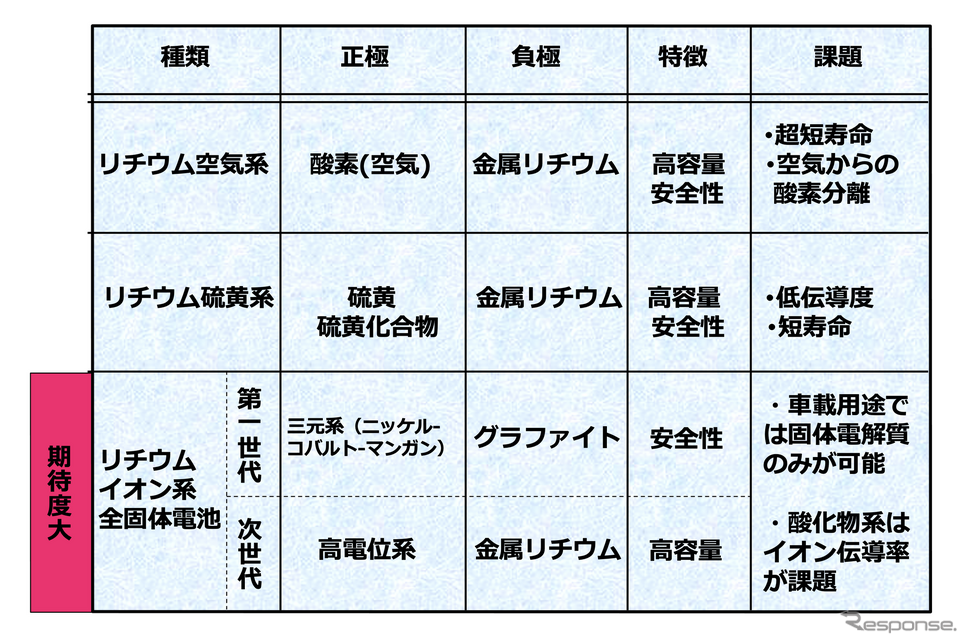

全世界的に進む電動化シフトと連動して、EVの今後の行方を大きく占うのが、ポスト・リチウムイオン電池である。表1に示すようにリチウム空気電池、リチウム硫黄電池、リチウムイオン系全固体電池(いわゆる「全固体電池」)がその候補にある。学術界、研究機関、産業界のそれぞれで全世界的に研究開発が進展している。

なかでも全固体電池は、電解液を使用した現在のリチウムイオン電池を置き換える技術として大きく期待されている。

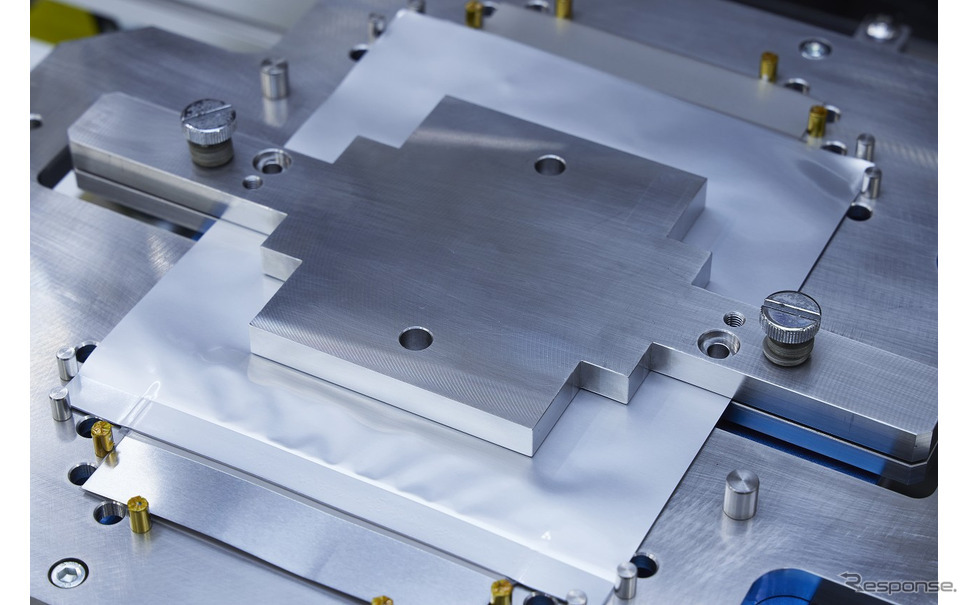

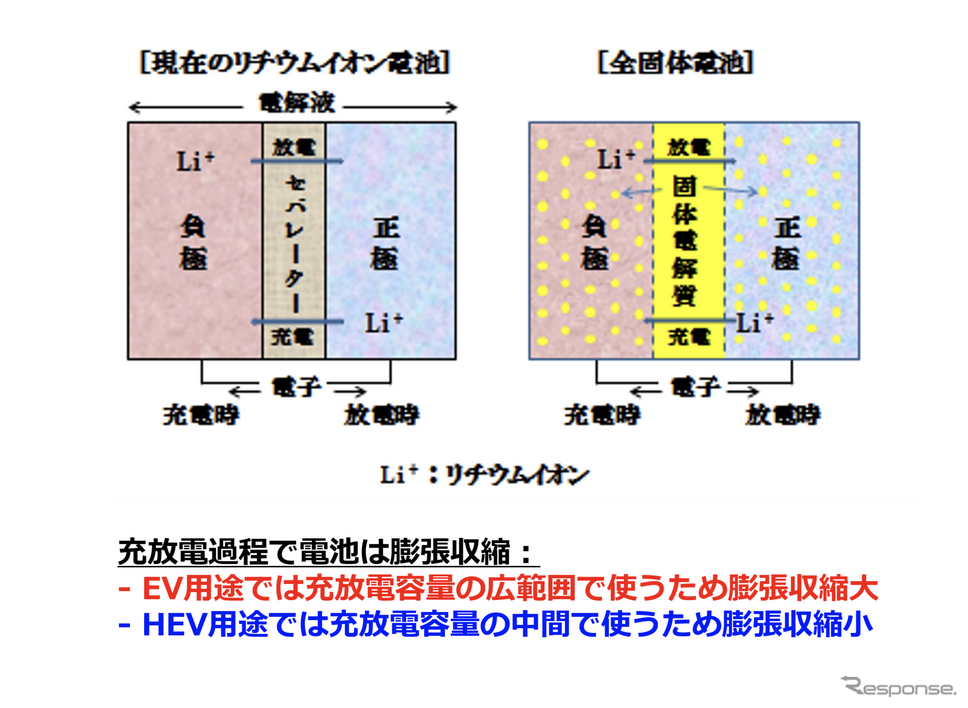

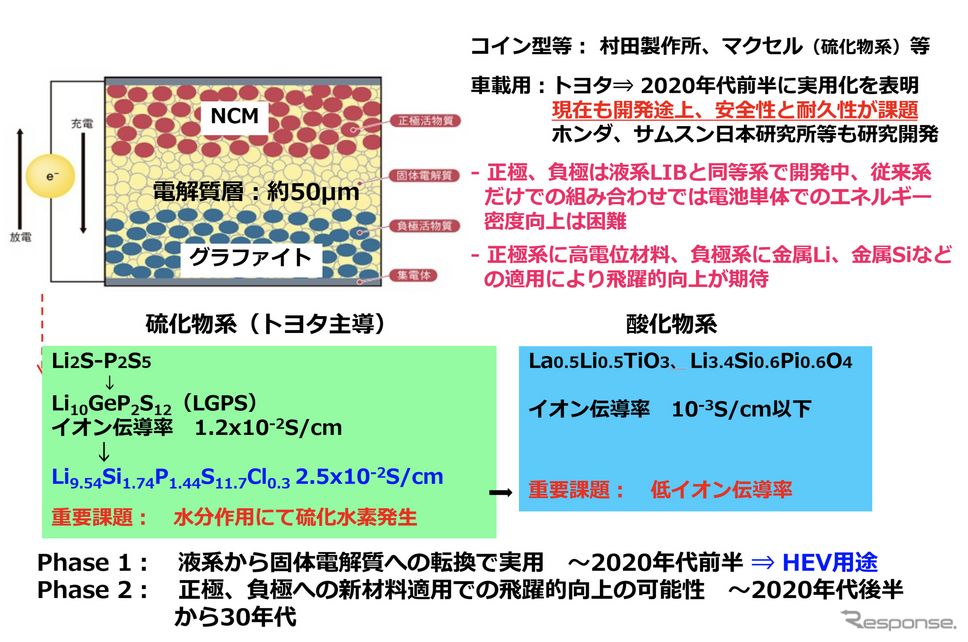

全固体電池の構成は図1に示すように正極、負極、それにLIBに適用されている電解液とセパレーター機能に代わって、固体電解質を適用するものである。

可燃性溶媒からなる電解液を難燃性の固体電解質で置き換えることから、原理的に安全性は大幅に向上する。固体電解質中を充放電の過程で移動する物質はリチウムイオンのみであるから、LIBのような副反応(本来求められる反応に対して、伴って起こる望ましくない反応)が起こりにくく長寿命化が期待される。

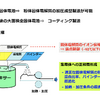

また、電解液は60度以上の高温下にさらされると電解液成分の分解が起こり、逆に零度以下の低温下にさらされると電解液の電気抵抗が上昇し、出力不足となる。これに対し、固体電解質の使用可能温度域はマイナス30度から100度ほどと、低温から高温域まで幅広いという特性を有している。図2に現状の開発状況を示す。

◆全固体電池の研究開発における課題

ただし硫化物系固体電解質は水蒸気を含む空気に触れると有毒な硫化水素を発生するという問題が付きまとう。電極製造工程での厳格な生産技術の確立が不可欠である。