「F1は自動車の耐久性、操縦性、安全性、スピードを追求するための最も困難な、同時に最も確実な道だ。困難だからこそ挑戦する価値がある」。ホンダ・レーシングの渡辺康治代表取締役社長は、ホンダがF1に挑戦する意義についてそう語った。

◆ホンダとF1の関わり:初優勝から60年

本田技研工業(ホンダ)、レース運営子会社のホンダ・レーシング(HRC)、鈴鹿サーキット運営子会社のホンダモビリティランド(HML)は3月4日、FIAフォーミュラ・ワン世界選手権(F1)の2025年シーズン開幕にあたり、F1開幕前説明会を開催した。

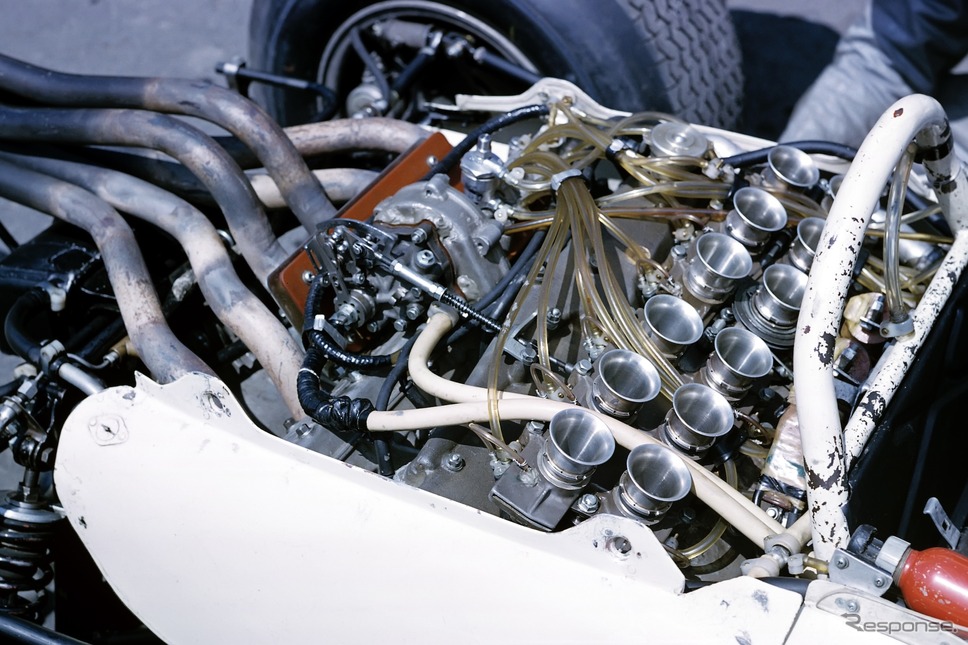

ホンダは1964年、F1への挑戦を開始した。当時のホンダは四輪車生産を始めて2年目。無謀と周囲に言われたが、「高い目標を掲げ、果敢に挑むというホンダの企業文化を象徴する挑戦だった」と渡辺社長は言う。翌1965年、最終戦となるメキシコグランプリでF1初優勝を果たす。ドライバーはリッチー・ギンサー選手。渡辺社長は「2025年は、初優勝から60年の節目の年に当たる」と、今シーズンに意欲をもって臨む。

◆進化した現代F1

時代や環境は大きく変わっている。F1は2014年にハイブリッド技術を導入した。渡辺社長が「『エンジン』は『パワーユニット』に変わった」と表現したことが象徴的だ。現代のF1は「燃料の持つエネルギーを最大限動力に換えるため、熱効率を極限まで高める、世界一のハードウェアを決める技術開発の舞台だ」と渡辺社長は言う。

また、デジタル技術の進化も大きな変化だ。F1マシンに取り付けた数百個のセンサーからの情報は、瞬時に栃木県にあるHRC Sakuraに送られ、解析され、次のマシンセッティングに反映される。レース中もリアルタイムでパワーユニットのエネルギーマネジメントを変更しながら戦っている。渡辺社長によると「F1はハードだけでなくソフトも含めた、世界最先端のデジタルの戦い」でもある。

HRCは2024年に英ミルトンキーンズにHRC UKを設立し、ホンダF1の拠点として活動を開始した。HRC UKは、新たにアストンマーティン・フォーミュラワン・チームと組む2026年以降も、ホンダのF1活動で重要な位置づけとなる。

◆挑戦が技術者を育てる

F1に挑戦する意義は何か。渡辺社長はまずF1について「限られた時間で目標を設定して1馬力を積み上げ、現場では1000分の1秒を争う速さと精度が求められる」と状況を説明する。そして「こうした環境に身を置くことでしか得られない経験が、技術者を大きく成長させる」と語る。

いっぽう渡辺社長は「F1は最先端であるがゆえに、そこで使われる技術がそのまま市販の製品に適用できるものではない」とも言う。しかし「F1を経験したエンジニアが、量産車のハイブリッド技術『e:HEV』や、『eVTOL』の開発に携わるなど、ホンダ全体で新たな価値を生み出す原動力になっている。現時点で不可能と言われるような、将来に向けた技術開発にもきっと役立つ」と、F1が技術者を育てることを説明する。

渡辺社長は「こうやって今も昔も形を変えながら、F1は走る実験室であり続ける。これがホンダがF1に挑戦する理由だ」と述べた。

![ロボタクシー市場シェアトップだから語れるLiDAR最新動向…Hesai Technology 胡 姚君氏[インタビュー]](/imgs/sq_l1/2188173.jpg)