日産自動車は、日本におけるモビリティサービスの開始に向けて、運転席を無人として走行できる自動運転実験車と、横浜みなとみらい地区を走行する模様を報道関係者に公開した。他車が混在する中で運転席を無人で走行する試みは日本初になるという。

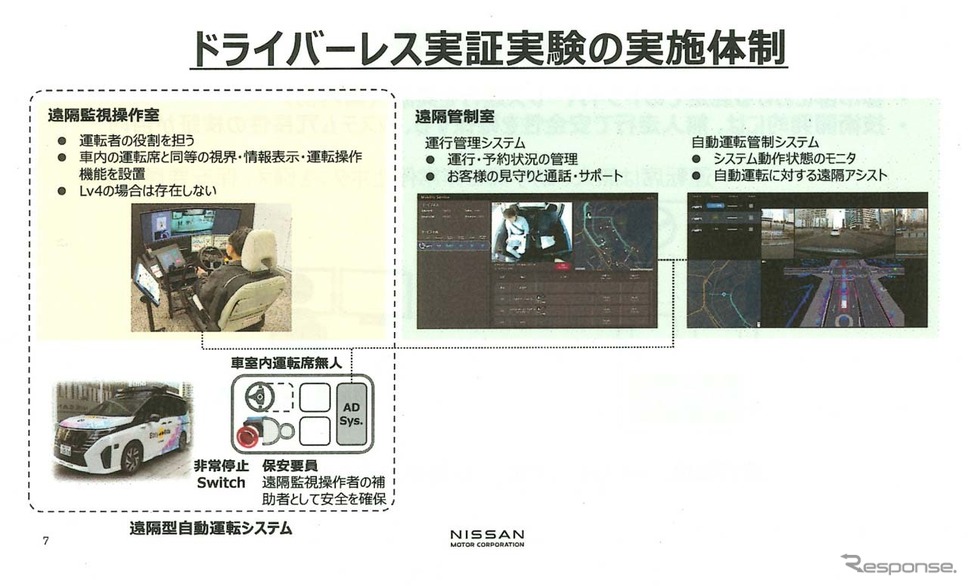

遠隔監視と保安員の乗車だけで完全自動運転走行を目指す

今回の実証実験の場となった走行ルートは、出発地となる日産グローバル本社から横浜ワールドポーターズまでの片道2kmほどの距離。ここを往復する形で検証が行われた。

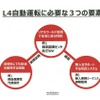

日産自動車 総合研究所 モビリティ&AI研究所 エキスパートリーダーの木村健氏は、今回の検証について、「これまでは乗降場所を増やしたり、走るルートやエリアを拡大してきたが、今回は徹底的に安全性を検証し、ドライバーがいない状態でちゃんと安全を確保してシステムの冗長性を検証しつつ、遠隔監視と車内にいる保安員だけで安全に走行できることを目指した」と説明する。これは将来のレベル4実現を見据えてのことだ。

日産はこれまで横浜みなとみらい地区において、「Easy Ride」による自動運転の実証実験を繰り返し実施してきた。2018年2月の『リーフ』を使った第1回を皮切りに4回にわたって続けられ、今回の実証実験は5回目となる。この実験を通した最終目標は、スマホ上のアプリで配車を手配すると、ドライバーレスのタクシーが迎えに来て目的地へと運んでくれることにある。そんな未来の実現に向けて、日産は横浜みなとみらい地区で実証実験を繰り返してきたのだ。

これを達成するには安全性の担保が欠かせないことは自明の理。そこで日産は、その技術を極めるために、日本国内だけでなく、カリフォルニア州サンタクララに拠点を置く日産先進技術開発センター・シリコンバレー(NATC-SV)で開発された技術や、英国での自動運転研究プロジェクト「evolvAD」などで得られた知見を最大限に活用する手法を取り入れた。

車両と自動運転システムの故障や失陥に対応して安全性を担保

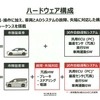

ハード面での改良も進められている。今回の実験車両には、これまでの実験車両リーフと比較してより高性能なカメラやレーダー、LiDARを採用。加えて、これらのセンサー類を『セレナ』のルーフに搭載することで、高さを活かした検出エリアの拡大を図り、これがより高精度な検出に寄与することとなった。さらにAIを活用した車外環境の認識や、行動予測による判断と制御機能が進化したことで、よりスムーズな走行を可能とした。

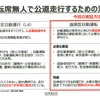

今回の実証実験は、運転席にドライバーはいないものの、遠隔型自動運転の規定に基づき県警より道路使用許可を取得して実現されたものだ。そのため、助手席には保安要員が常に乗車して万が一に備える自動運転レベル2での運用となっている。

そうした中で見逃せないのが、遠隔からの監視・操作に加え、新たに車両と自動運転システムの故障や失陥に対応する構成を備えたことだ。具体的にはブレーキやステアリング、電源系で2系統を用意し、万一、使用中のシステムにトラブルが発生した場合、そのトラブルを検知してもう一方のシステムに自動的に切り替えて対応できる冗長性を確保したのだ。

さらに、走行ルート上で遭遇しうるシーンの動作を網羅的に検証した上で、冗長性技術を活用した“異常時の即時停車機能”を確立した点もポイントとなる。今回の実証実験は、遠隔操作を含めたレベル2で運用されているが、今後、レベル4に移行して完全無人化が進めば、そうした判断はシステムが行わなければならなくなる。そんな場合の万一の対応策として、異常時の即時停車機能の搭載が進められたというわけだ。

試乗中はスムーズそのもの、回避行動による巧みな対応力にも驚き

次に乗車申込みの流れについて説明したい。予約には専用アプリを使う。アプリを起動して、画面上で乗降地を指定して乗車人数を設定すると、これで仮予約となるので、ここで内容を確認して「OK」をタップすると予約が完了。走行ルートが表示され、そこには出発時刻と到着予想時刻が示されている。