来たる9月30日、オンラインセミナー「【デジタルツイン・NIOの事例】CT装置のデジタルエンジニアリング活用と未来のものづくり」が開催される。セミナーに登壇するのは、サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合 常務理事/CTOの高山光弘氏。

高山氏は、本田技術研究所にて15年にわたり新型車両開発に携わったのち、CAE技術開発を経て本田技研工業に異動し、企業全体としてのデジタルエンジニアリング戦略立案に取り組んだ。同社を退社後、現職にて自動車に限らず日本の製造業のデジタル化課題解決に従事している。

今回のセミナーは以下のテーマで進められる。

1.デジタルとフィジカルの融合による新しいものづくりとは

2.産業用大型X線CT装置によるデジタル化の革新

3.自動車向け適用事例(NIO分解・リバース、衝突解析、EMC解析など)

4.サイバーフィジカルエンジニアリング(CPE)の課題と今後

5.対談・質疑応答

講演の後には、本セミナーのモデレーターであるスズキマンジ事務所 代表の鈴木万治氏を交えて、参加者からの質疑応答やディスカッションの時間が用意されている。

セミナーの見どころを高山氏に聞いた。

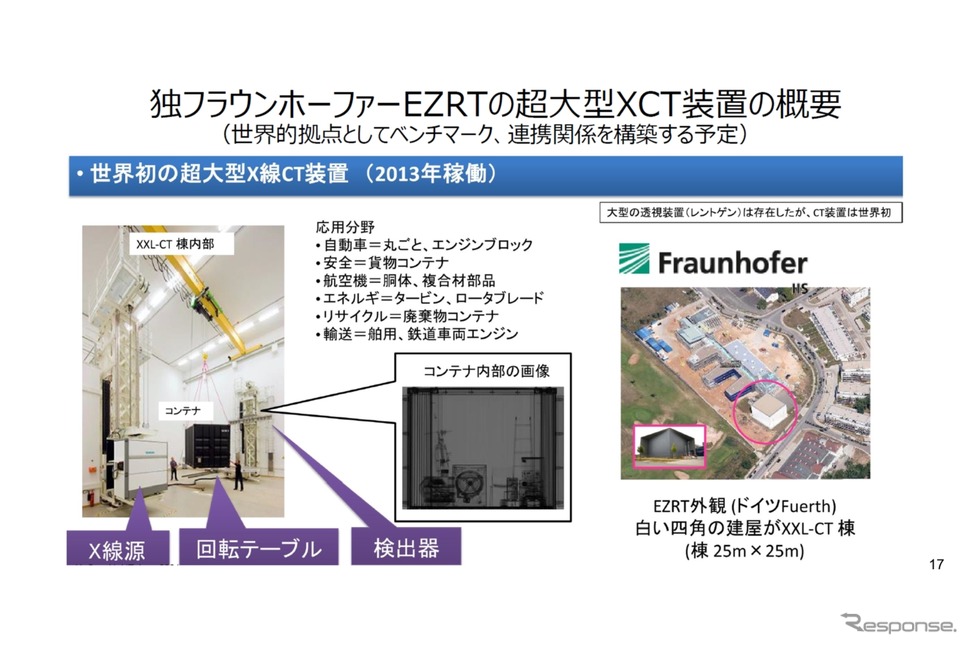

車両の内部構造をデータ化

効率化や精緻化が求められる中で、デジタルエンジニアリング活用が欠かせなくなりつつある昨今。サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合は、「デジタルとフィジカルの融合による新しいものづくりの提案」「未来のものづくり人材の育成」「サプライヤー起点のものづくり推進」といった取り組みを行っている。中でも注目したいのは、同組合が導入を進めている車両検査用の大型X線CT装置だ。

CT装置というと、人間を撮影するCTスキャナーが思い浮かぶが、車用の大型のCTスキャナーは、車両を垂直にぶら下げた状態で、X線照射装置と検出器が下から上に移動していき、車両全体をX線撮影するというものだ。

サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合 常務理事/CTO 高山光弘氏は「原理的には医療用のX線CTと変わりませんが、X線強度が9メガボルトと非常に高エネルギーなため、貫通力が高く、非分解のままでもすべてデータ化できます。金属部品のみならず、ゴムや樹脂といった低密度の部品も検出し、撮影することが可能です」と語る。

「特に現在では、バッテリーの内部構造に関する問題が取り沙汰されています。バッテリーは分解する際に同時に破壊せざるを得ず、内部構造を確認することが難しいのですが、この技術を用いることで、非破壊のまま内部構造をすべてデータ化することが可能となります」

![CTを使った車両全体、バッテリー内部の非破壊データの活用例…サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合 高山光弘氏[インタビュー]](/imgs/p/hZgYd07SyqGxXeKSdNx7_YRJ30T7QkNERUZH/2036984.jpg)

![CTを使った車両全体、バッテリー内部の非破壊データの活用例…サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合 高山光弘氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2036984.jpg)

![CTを使った車両全体、バッテリー内部の非破壊データの活用例…サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合 高山光弘氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2036985.jpg)

![CTを使った車両全体、バッテリー内部の非破壊データの活用例…サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合 高山光弘氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2036986.jpg)

![CTを使った車両全体、バッテリー内部の非破壊データの活用例…サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合 高山光弘氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2036987.jpg)

![CTを使った車両全体、バッテリー内部の非破壊データの活用例…サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合 高山光弘氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2036988.jpg)