家庭用蓄電池などを手掛けるニチコンは10月17日、V2H(Vehicle to Home)の新製品「EVパワーステーション・VSG3-666CN7」の発表会を都内で開催した。発売は2024年春を予定し、10月25日から(一般公開は28日から)東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2023にも展示する。

◆パワーユニットとプラグホルダをセパレート化

V2Hとは、EVやPHEVなどの電動車への充電もでき、一方で電動車の電力を家庭に給電もできるシステムのことを指す。ニチコンは2012年に世界で初めてこのシステムを発売し、2019年には第2世代目モデルを市場投入。そのシェアはすでに90%を占めるまでに成長し、今回の新製品はその第3世代モデルとして投入するものとなる。希望小売価格は128万円。

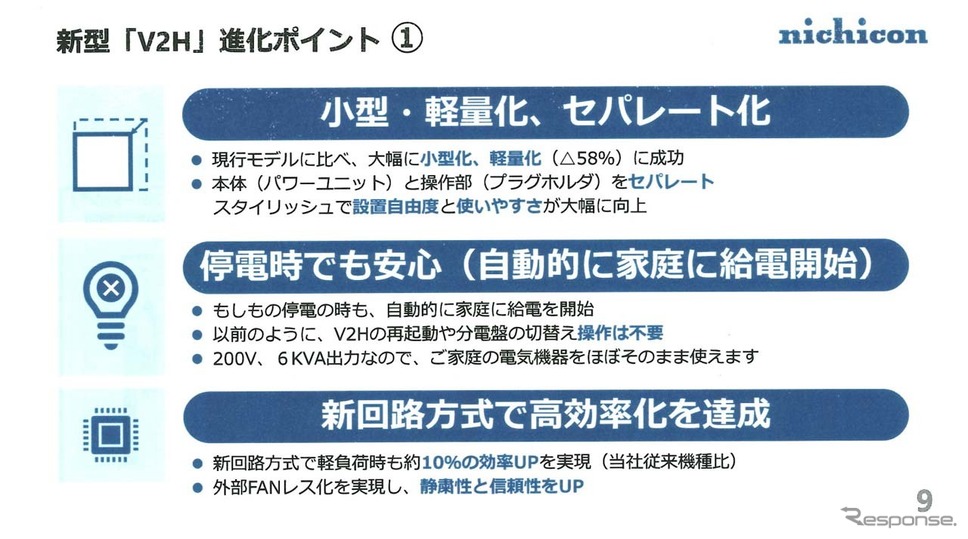

最大のポイントは、パワーユニット(PCS本体)とプラグホルダ(操作部)をセパレート化して、使い勝手の向上と設置の自由度と両立させたことにある。これは、CLLC双方向コンバータを用いた新電力変換回路と独自の制御技術を組み合わせた新回路の採用によってもたらされたもの。これにより、狭い駐車場への設置が可能となり、第2世代モデルからの大幅な軽量化(第2世代91kg→第3世代37.9kg/58%減)を実現したことで取付工事のしやすさにもつながるという。

また、独自開発の自動切替開閉器を新たに採用したことで、停電時は自動的に電動車からの給電に切り替えて開始することが可能。これまでは手動による切り替えスイッチを押したり、12Vケーブルを使用した起動動作が必要だった。特にこの装置の搭載はV2H分電盤の取り付けが不要となり、電力配線を簡素化できることから施工費用の低減や設置スペースの削減をもたらしている。

◆動作温度の上限を従来製品+10度の50度に引き上げ

また、熱帯化する日本の気候に合わせ、動作温度の上限を従来製品よりも10度向上させ50度にまで引き上げた。重塩害品をオプションで用意した点も見逃せない。なお、保証については、現行モデルの5年を新型では10年へと倍増させている。

このEVパワーステーションの設置により、自宅に太陽光発電があれば、昼間はその電力を使って自宅の電気を賄え、同時にクルマへの充電もできるようになる。そして、万一、停電に陥ってもクルマから給電することで通常通りの電気のある生活が継続できるわけだ。もちろん、その行動がカーボンニュートラルにもつながり、現在高止まりしているガソリン価格を気にすることがなくなるのも大きなメリットと言えよう。

担当者によれば、V2Hに対する国の補助金事業はすでに令和5年分が終了。次年度の交付にも期待がかかるが、参考までにニチコン製品はシステムに応じて最大75万円の補助金が交付されていたそうだ。

なお、ニチコンのEVパワーステーションでV2Hを利用するには急速充電口が付いていることが条件。普通充電口しか装備されていない車両で使うことはできない。

◆蓄電池事業は社屋に設置した太陽光パネル設置がきっかけ

発表会に登壇したニチコンの代表取締役会長 武田一平氏は、蓄電システムを開発したきっかけについて「2004年に新築した社屋の屋上に太陽光パネルを設置したが、それが昼間だけの運用になるのはもったいない。蓄電して好きな時に使えれば便利になると思ったのが最初。当時の三菱自動車工業 益子修社長から軽EV『i-MiEV』」の開発でOBC(ON-BOARD CHARGER)の開発依頼に応じたのもV2H開発につながっている」と説明した。