自動変速機やCVTを手掛けるジヤトコが、人とくるまのテクノロジー展2023へ出展したのは、2つのeアクスル(e-Axle)だ。ともに、世界初展示となる。

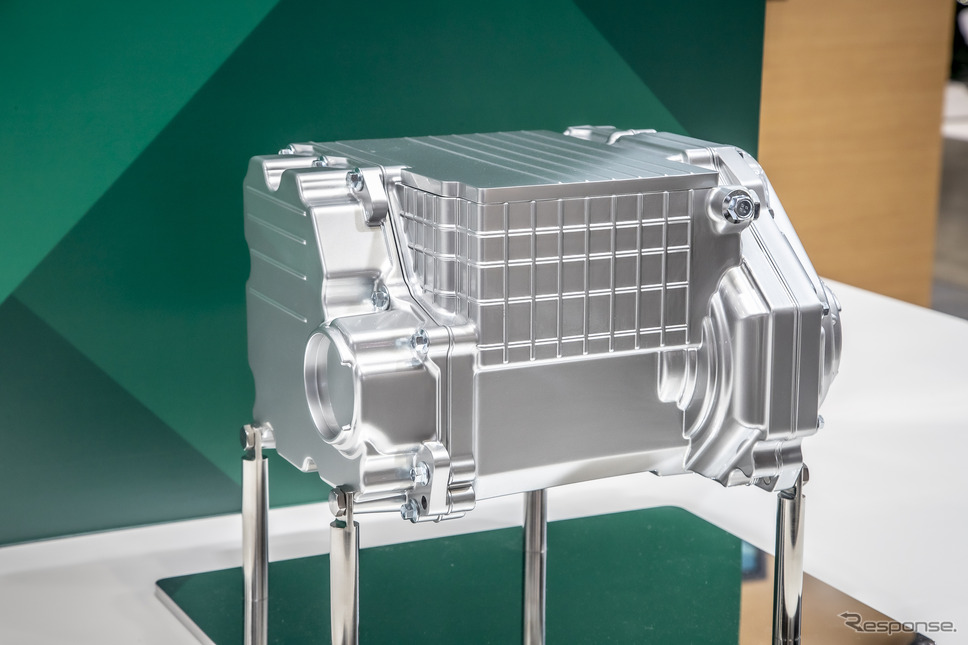

1つが、平衡軸のコンセプトモデルで、軽電気自動車(EV)を想定したモーター駆動ユニットである。モーターと減速機を組み合わせる2軸の平衡軸ユニットで、その寸法は15インチのパーソナルコンピュータに隠れる程度だ。軽自動車からコンパクトカーまでを適応範囲とし、自動変速機の技術でジヤトコが培ってきた歯車の技術により、小型のモーターを利用しながら減速機の回転数を調整し、車両適用範囲に幅を持たせている。

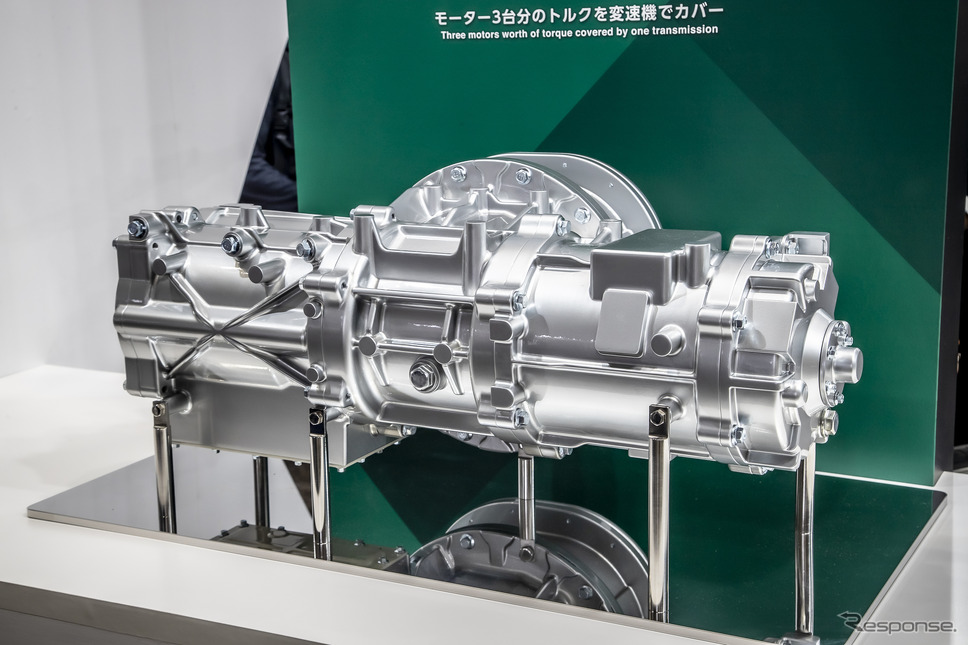

もう1つが、変速機を持つユニットで、これもコンセプトモデルである。こちらは、ピックアップトラックを想定し、通常走行のほかに、牽引や登坂など、より大きなトルクを必要とする場面では変速して減速し、より大きなトルクを得られるようにしている。変速機を持つことで、こちらもモーターを大きくし過ぎないようにし、無駄を省く設計といえる。エンジン車の4輪駆動車でも、副変速機を備えることで未舗装の悪路での走破性を高めることが行われてきた。その発想のEVへの適用と言える。

モーターは、そもそも低速トルクが大きく、それを発進時から発生できる特性を持つ。これに減速機を加え、車種への適応をはかることは、すでに市販の電気自動車(EV)で行われていることだ。そのうえで、多様な車種への適応を、限られた数のモーターで幅を持たせることができれば、原価低減を含め、製造段階での無駄を減らすことができる。たとえば、ポルシェ『タイカン』は、高性能スポーツEVとしての高速性能を達成するため変速機を備えている。

ジヤトコの変速機付き駆動モーターユニットは、スポーツカーとは別の用途でも変速機を活かせる一例といえる。モーターは、すでに述べたように、限られたモーターの仕様で幅広い車種へ適用できる可能性を持つが、ジヤトコはクルマに限らず電動補助自転車用の駆動ユニットも開発している。これにバッテリー残量やアシスト力の調整を行うスマートフォンのアプリケーションと連動したシステムを加えたり、介添えなしで立ち上がれるようにする車椅子、あるいは中古EVのモーターを活用した低圧風力発電も開発したりしている。低圧の風力発電機では、変速機で培った歯車の技術により、翼が回転しても騒音がほとんどないと評価されている。

2022年10月に開発センターを立ち上げ、今年4月にはeパワートレーン事業推進部を立ち上げるなど、ジヤトコは2030年までに、電動パワートレーンの年間500万台体制を整えていく計画だ。