鉄道の信号システムが変わる。自動車は先行車両の直後を走ることが可能だが、鉄道では線路を一定の区間に区切り、列車は先行列車のいる区間に進入しないよう走行する。新システムでは固定された区間に代わって、自動車のように安全な距離まで先行列車に近づけるようにする。

西武鉄道(本社:埼玉県所沢市)は、多摩川線(武蔵境~是政)において 2023年1月より無線式列車制御(CBTC)システムでの実証試験に向けた準備工事に着手し、2024年度初頭に走行試験を開始する予定だ。西武は、この実証試験の検証結果と鉄道各社の動向を踏まえ、次世代信号システムの方式を決定し、2030年代に全線での導入をめざす。

●固定閉塞

従来の信号システムは、線路を一定区間(閉塞区間)に区切り、各閉塞区間に設置された地上設備(信号機など)により、すでに列車が在線している閉塞区間に次の列車が入るのを防ぐことで、列車間の安全を確保する「固定閉塞式」に基づく。先行列車と後続列車との距離は地上に固定された閉塞区間で制御される。列車間隔を縮めるには閉塞区間を細分化することになるが、設備投資が増え、列車本数の少ない時間帯には無駄になる。

●移動閉塞

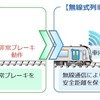

これにたいし、CBTC(Communications-Based Train Control)とは、無線技術を活用して列車間の安全な距離を確保するように速度を制御する、次世代の信号システムだ。各列車の正確な位置と速度を地上設備に常時送信することにより列車間の安全な距離を確保する、「移動閉塞式」の信号保安装置だ。前後の列車の間隔は、それぞれの列車の位置と速度に応じて制御される。

●線路キャパシティの増加

CBTCシステムでは、列車の間隔を従来より短くすることができ、ダイヤが乱れた時の遅延回復もしやすいなど、運行の安定性も期待できる。また、従来の信号システムで使用していた信号機や軌道回路など、重厚な地上装置の大半が削減可能だ。CBTCはシステムの安全性や信頼性が向上し、業界規格の整備などが進展したことから、実用化が進展している。

西武40000系

西武40000系日本における西武線以外でのCBTCの導入例は、東京メトロが2024年度に丸ノ内線全線に導入する予定だ。またJR東日本は同様のシステムを「ATACS」と呼んでおり、仙石線(あおば通~東塩釜)、埼京線(池袋~大宮)、小海線(小淵沢~小諸)ですでに使用しており、現在、山手線(全線)および京浜東北線(東神奈川~大宮)への導入を検討中だ。

西武が開発を進めている「西武式CBTCシステム」は、すでに同社で使用している列車情報装置(地上と車両間の無線通信により、列車種別を認識して踏切の鳴動時間を適正化する急緩行列車選別装置)を活用する。すでに西武の全車両、相互直通乗入車両に搭載されていることや、地上設備の一部を活用できることが利点だ。

CBTCシステムは、自動運転など将来の技術革新の基盤ともなる。例えば、列車ごとに踏切の鳴動開始のタイミングを調整することができるため、踏切の遮断時間を最適化することが可能になる。