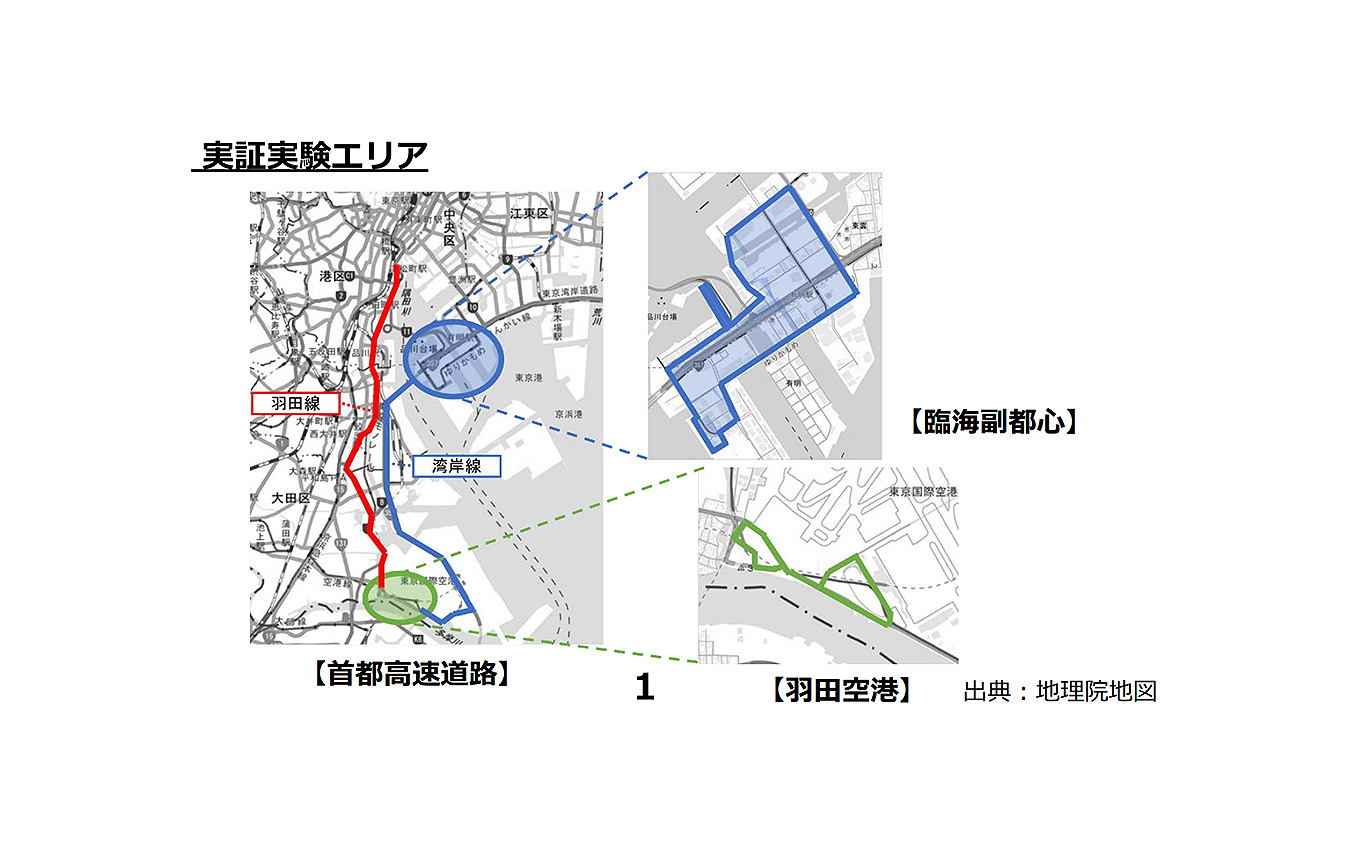

東京・有明周辺の臨海副都心エリアと羽田空港周辺、そしてその両エリアを結ぶ首都高速羽田線・湾岸線で、自動運転の新たな実証実験が始まる。期間は2020年3月までの半年間。その初日の10月15日、内閣府中央合同庁舎(東京都千代田区)で、同実験の説明会が行われた。

実験名「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期『自動運転(システムとサービスの拡張)』東京臨海部実証実験」。この説明会では、同実験 プログラムディレクター葛巻清吾氏(トヨタ自動車先進技術開発カンパニーフェロー)が登壇し、その概要を伝えた。

東京臨海部実証実験は、第1期・第2期とも、内閣府が道路交通インフラの整備・提供し、参加者は実証実験に使用する自動運転車両やその車両運用、運転手の整備、実験データの取得・分析、実験結果の報告などを重ねる。

世界有数の大都市、東京の、実際に動いている公道での、国際的でオープンな産学官連携の実証実験は、世界的にも類をみない試み。国際標準活動にむけた取り組みとしても注目を集める。この説明会で葛巻ディレクターは、第2フェーズとなる同実験の具体的な試験内容について公表した。

実験の柱は、無線通信信号・高速道本線合流支援・レベル4自動運転バス

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期 自動運転(システムとサービスの拡張) 東京臨海部 実証実験 記者発表会(内閣府 中央合同庁舎8号館/2019年10月15日)今回の第2期 「自動運転(システムとサービスの拡張)」東京臨海部実証実験は、大きく3つテーマがある。「信号情報」「本線合流支援・ETCゲート情報」「次世代公共交通システム」の3テーマだ。

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期 自動運転(システムとサービスの拡張) 東京臨海部 実証実験 記者発表会(内閣府 中央合同庁舎8号館/2019年10月15日)今回の第2期 「自動運転(システムとサービスの拡張)」東京臨海部実証実験は、大きく3つテーマがある。「信号情報」「本線合流支援・ETCゲート情報」「次世代公共交通システム」の3テーマだ。

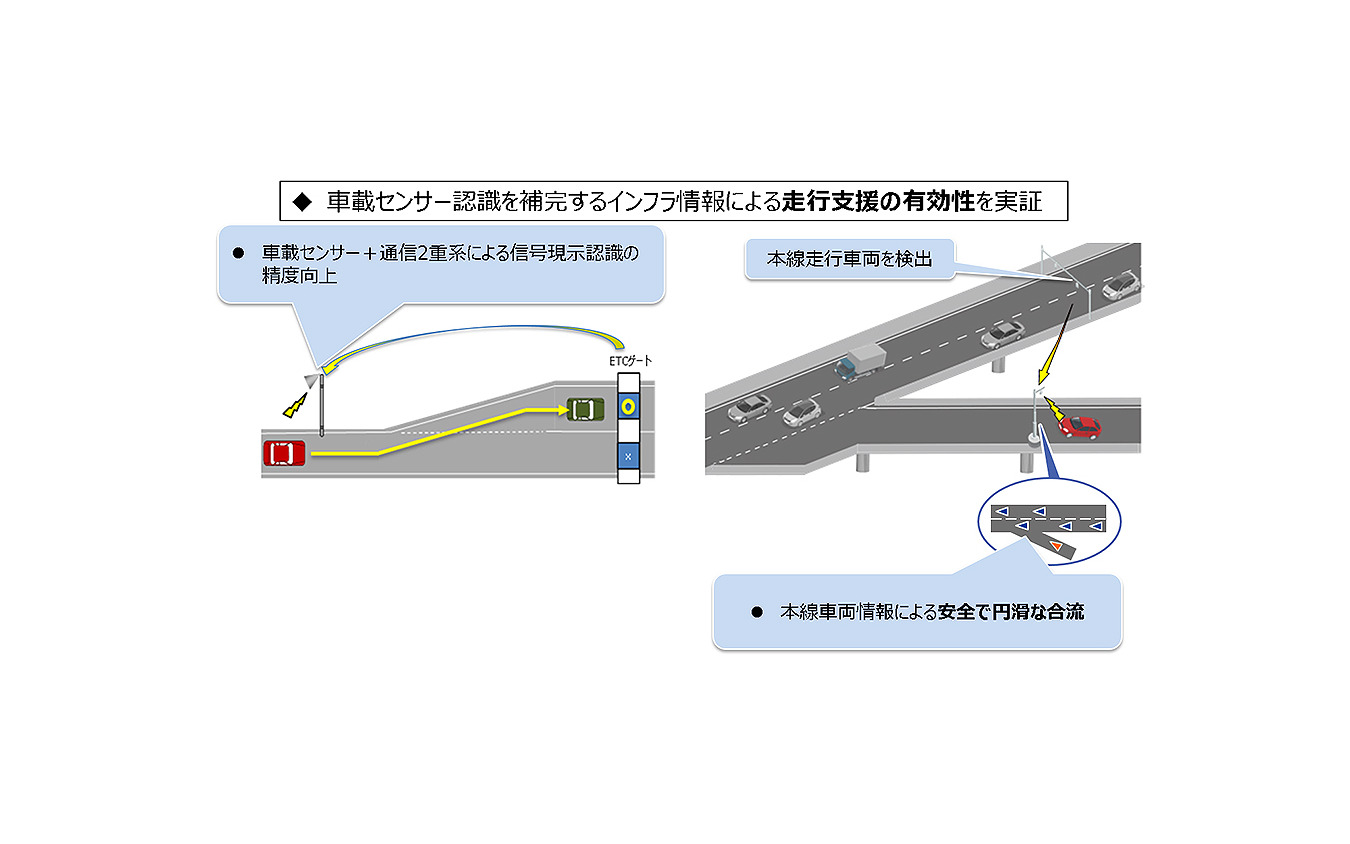

信号情報分野は、信号現示認識の確実性向上、信号交差点での円滑な車両制御が目標。交差点では、車載センサと通信の2重系で信号現示認識の精度向上を狙う。また、信号先読み情報(残秒数)によるジレンマゾーン回避も試みる。このジレンマゾーンとは、信号が黄色で停止線を通過できず、かつ急減速なしでは停止できないタイミングのことをいう。

高速道路上は、安全で円滑な合流とETCゲート通過へ

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期 自動運転(システムとサービスの拡張) 東京臨海部 実証実験 記者発表会(内閣府 中央合同庁舎8号館/2019年10月15日)首都高速エリアでは、安全な本線合流、円滑なETCゲート通過が目標。合流支援情報による本線合流、ETCゲート情報によるなめらかな車両制御などを狙い、路側センサ精度などを確認。ETCゲート通過支援情報の有効性などを探る。

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期 自動運転(システムとサービスの拡張) 東京臨海部 実証実験 記者発表会(内閣府 中央合同庁舎8号館/2019年10月15日)首都高速エリアでは、安全な本線合流、円滑なETCゲート通過が目標。合流支援情報による本線合流、ETCゲート情報によるなめらかな車両制御などを狙い、路側センサ精度などを確認。ETCゲート通過支援情報の有効性などを探る。

信号・合流・ETCゲートのいずれの実験も、実用化への見極め、データ仕様の共有と合意、インフラ整備の考え方の整理へと結実させる。

レベル4相当の次世代都市交通システム(ART)実現へむけて

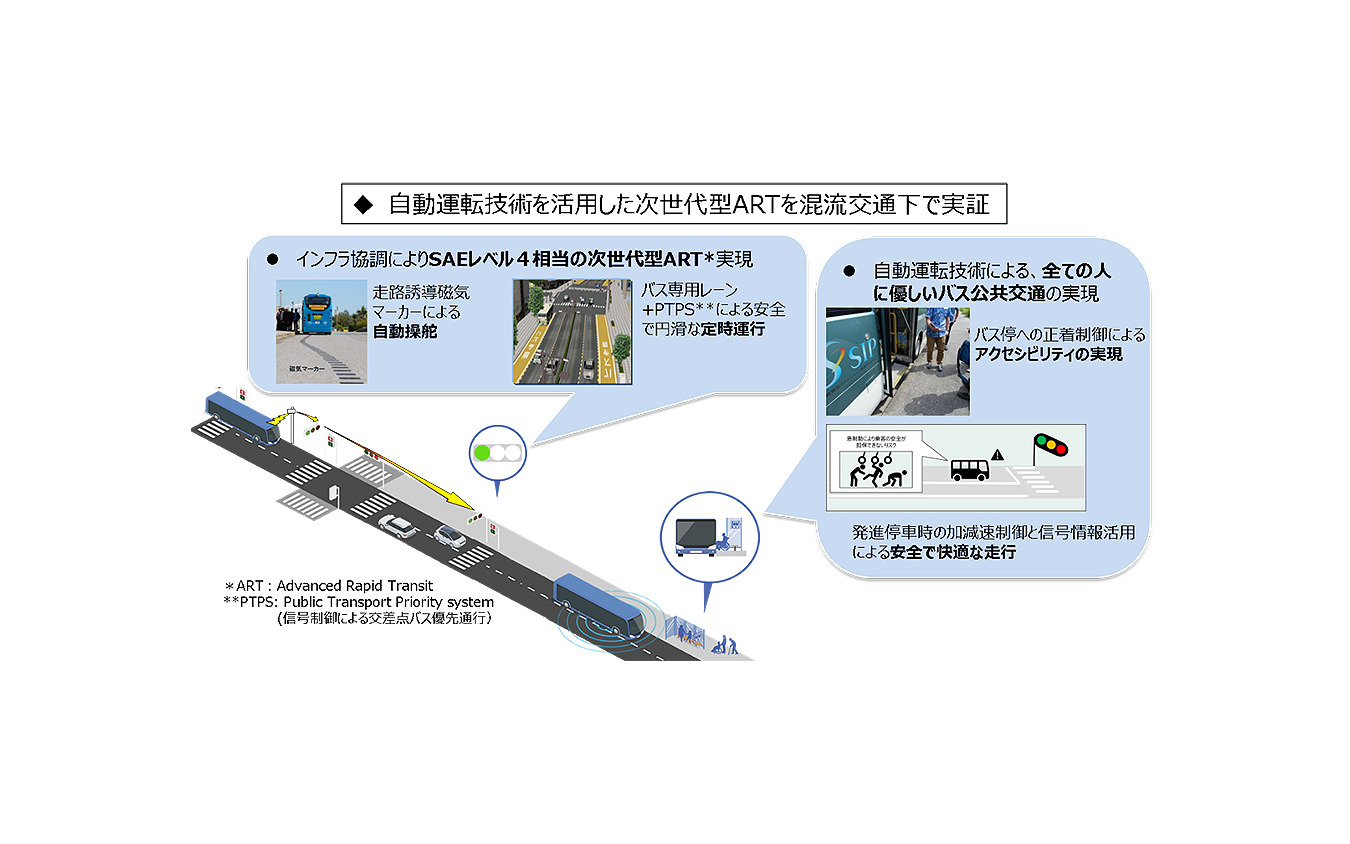

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期 自動運転(システムとサービスの拡張) 東京臨海部 実証実験 記者発表会(内閣府 中央合同庁舎8号館/2019年10月15日)また、次世代公共交通都市システム(ART Advanced Rapid Transit)の実証実験では、レベル4自動運転バスの実現をめざして実証実験。インフラ側の整備によって、ドライバー介入不要の自動運転、運行の定時性・快適性の向上を探る。

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期 自動運転(システムとサービスの拡張) 東京臨海部 実証実験 記者発表会(内閣府 中央合同庁舎8号館/2019年10月15日)また、次世代公共交通都市システム(ART Advanced Rapid Transit)の実証実験では、レベル4自動運転バスの実現をめざして実証実験。インフラ側の整備によって、ドライバー介入不要の自動運転、運行の定時性・快適性の向上を探る。

同実験では、混在交通下でのドライバー介入要因の分析、定時運行に有効なインフラ連携などを検証。世代都市交通システム(ART)実用化を見極め、インフラ整備の考え方を整理する。

インフラ側のハードウェア・ソフトウェアの更新に注目

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期 自動運転(システムとサービスの拡張) 東京臨海部 実証実験 記者発表会(内閣府 中央合同庁舎8号館/2019年10月15日)今回の実証実験では、インフラ側のハードウェア・ソフトウェアの更新に注目が集まる。有明周辺の臨海副都心エリアは、ITS無線路側機 信号からの信号情報を提供する環境、信号情報とリンクした高精度電子3次元地図などを整備。

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期 自動運転(システムとサービスの拡張) 東京臨海部 実証実験 記者発表会(内閣府 中央合同庁舎8号館/2019年10月15日)今回の実証実験では、インフラ側のハードウェア・ソフトウェアの更新に注目が集まる。有明周辺の臨海副都心エリアは、ITS無線路側機 信号からの信号情報を提供する環境、信号情報とリンクした高精度電子3次元地図などを整備。

羽田空港エリアには、同様の信号情報をはじめ、磁気マーカー路線、仮説バス停、専用レーンなどを整備する。また、その両エリアを結ぶ首都高速道路上には、合流支援情報・ETCゲート情報・車線別交通規制情報などを提供する環境を整備する。

初日には同実証実験に参加する車両がずらり登場

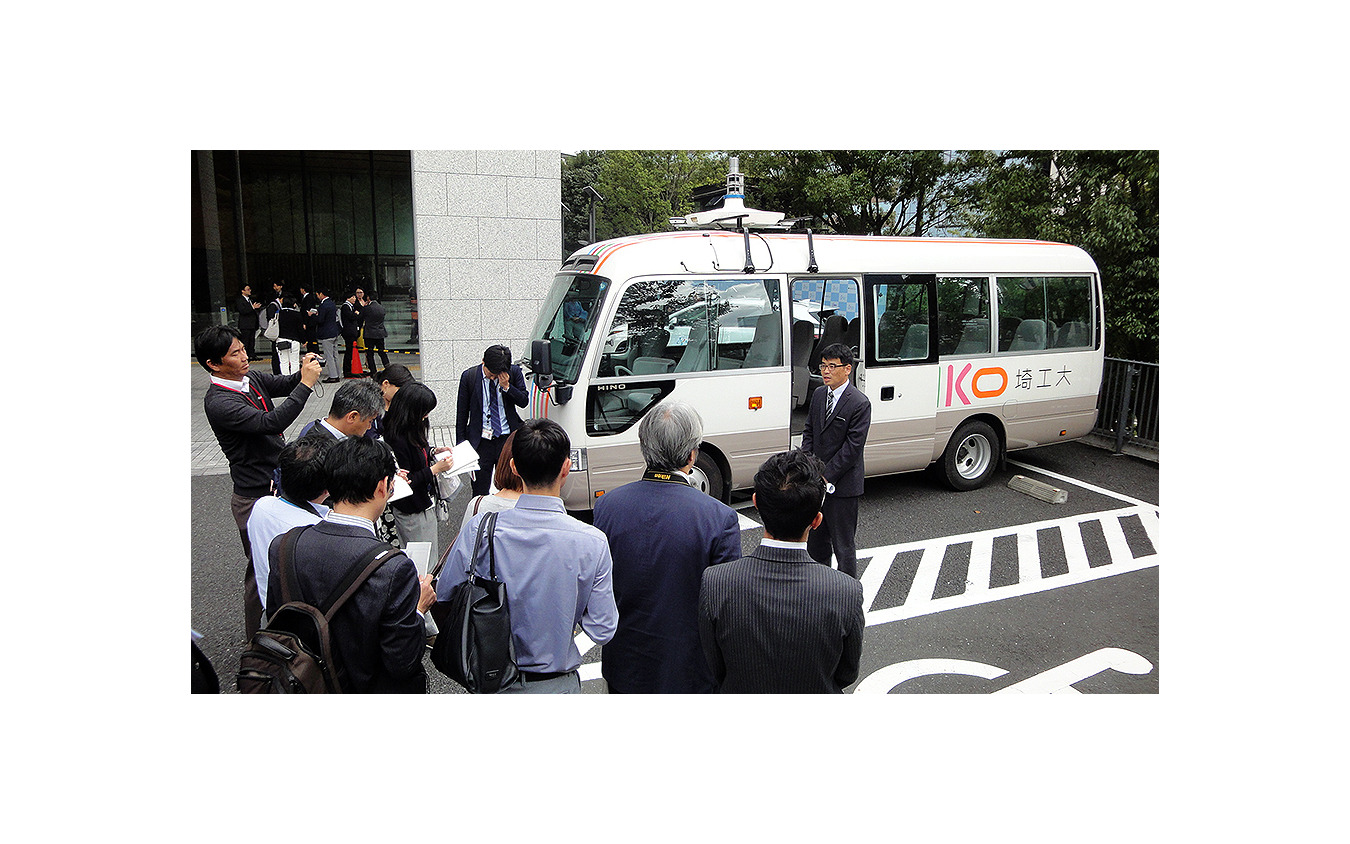

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期 自動運転(システムとサービスの拡張) 東京臨海部 実証実験 記者発表会(内閣府 中央合同庁舎8号館/2019年10月15日)同実験の初日となる10月15日、内閣府中央合同庁舎での説明会では、この実験に参加する車両も公開された。企業からはは、トヨタ、BMW、フォルクスワーゲン、コンチネンタル、ヴァレオが、大学からは金沢大学、埼玉工業大学が、自前の自動運転車両を関係者に公開した。

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期 自動運転(システムとサービスの拡張) 東京臨海部 実証実験 記者発表会(内閣府 中央合同庁舎8号館/2019年10月15日)同実験の初日となる10月15日、内閣府中央合同庁舎での説明会では、この実験に参加する車両も公開された。企業からはは、トヨタ、BMW、フォルクスワーゲン、コンチネンタル、ヴァレオが、大学からは金沢大学、埼玉工業大学が、自前の自動運転車両を関係者に公開した。

メディアや関係者が注目した車両のひとつが、埼玉工業大学の自動運転バス。参加車両のなかで唯一のマイクロバスで、ベース車両に依存しない、自動運転システム後付けモデル。また、同実験に参加するバス車両のなかでも唯一のマイクロバスで、磁気マーカーを必要としない自律走行版ということで、多くの記者たちがこのクルマのまわりに集まった。

この自動運転バスを開発する埼玉工業大学の渡部大志教授は「次世代都市交通システム(ART)の実現にむけて、すべての自動運転車両が共有するインフラ側の整備機器などとの協調した自動運転にどんな有効性があるかを、この第2フェーズのインフラ協調ART走行試験などで検証していきたい」と伝えていた。

2020年7月には自動運転車試乗イベントも実施

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期 自動運転(システムとサービスの拡張) 東京臨海部 実証実験 記者発表会(内閣府 中央合同庁舎8号館/2019年10月15日)この実証実験に参加する28の企業・大学は、アイサンテクノロジー、ヴァレオジャパン、SBドライブ、Epitomical Limited、金沢大学、コンチネンタル・オートモーティブ、埼玉工業大学、ジェイテクト、スズキ、SUBARU、損害保険ジャパン日本興亜、ダイハツ工業、中部大学、ティアフォー、トヨタ自動車、名古屋大学、日産自動車、ビー・エム・ダブリュー、日野自動車、フィールドオート、フォルクスワーゲン グループ ジャパン、ボッシュ、本田技術研究所、マツダ、三菱自動車工業、三菱電機、名城大学、メルセデス・ベンツ日本(五十音順)。

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期 自動運転(システムとサービスの拡張) 東京臨海部 実証実験 記者発表会(内閣府 中央合同庁舎8号館/2019年10月15日)この実証実験に参加する28の企業・大学は、アイサンテクノロジー、ヴァレオジャパン、SBドライブ、Epitomical Limited、金沢大学、コンチネンタル・オートモーティブ、埼玉工業大学、ジェイテクト、スズキ、SUBARU、損害保険ジャパン日本興亜、ダイハツ工業、中部大学、ティアフォー、トヨタ自動車、名古屋大学、日産自動車、ビー・エム・ダブリュー、日野自動車、フィールドオート、フォルクスワーゲン グループ ジャパン、ボッシュ、本田技術研究所、マツダ、三菱自動車工業、三菱電機、名城大学、メルセデス・ベンツ日本(五十音順)。

NEDOが管理法人を務め、内閣府が実施する戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)は、信号や首都高速上にインフラ機器を整備し、さらにバス専用レーンや仮説バス停、磁気マーカー、公共車両優先システム(PTPS:Public Transportation Priority Systems)などを設置し、各実験を順次開始。東京オリンピック・パラリンピックに先立つ2020年7月に日本自動車工業会と連携し自動運転車試乗イベントも開きながら、2021年度末に実験結果をまとめるという。

![高市内閣の支持率67~75%、「ご祝儀相場」後も高水準を維持[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/2170338.jpg)