友ゴム工業は「環境対応タイヤ技術セミナー」を神戸本社にて行った。

国内タイヤ市場で導入された「低燃費タイヤラベリング制度」において、制度がスタートした2010年より「低燃費タイヤ」製品の売上が2年連続1位を記録した同社。その開発技術の紹介と、技術者との情報交換の場を設けるという目的で同セミナーは企画された。

「低燃費タイヤラベリング制度」は、タイヤの転がり抵抗性能とウエットグリップ性能に等級基準を設け、製品の規格化とグレード表記を行い普及促進を図る制度。一定の基準を満たした製品には「低燃費タイヤ」表示が行われ、同社は制度発足当初から積極的に製品への規格対応を図ってきた。

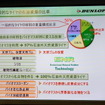

セミナーは同社広報部長 窪田静磨氏より「住友ゴムでは、経営の最重要事項としてタイヤはどうすればもっと地球環境に貢献できるのかを考え、原材料、低燃費性、省資源という3つのテーマで環境対応商品の開発に取り組んでおります」と環境対応商品に対する3つのテーマの説明から始まった。

「原材料では、石油や石炭等の化石資源に頼らないタイヤの実現を目標に2001年から開発に取り組み、2006年に石油外天然資源の使用比率70%を実現した「エナセーブES801」を発売、2年後の2008年には使用比率を97%に高めた環境対応タイヤ「エナセーブ97」を発売いたしました」

「また低燃費性では、タイヤの転がり抵抗をいかに低減するかを考え、ラベリング制度がスタートした2010年から低燃費タイヤの開発を積極的に進めて参りました。現在、従来タイヤの50%転がり抵抗低減タイヤの2014年発売を目指しております。」と低燃費タイヤの新商品登場も予告した。

「そして昨年の東京モーターショーで、100%石油外天然資源タイヤをプロトタイプという形で発表し、来年には市販モデルを発売する計画でございます」と、100%石油外天然資源タイヤの量産体制が整い、来年秋の発売を計画していることを発表した。

石油外天然資源タイヤの量産に関しては、材料開発本部材料第一部 課長 和田孝氏より説明が行われた。「120年前、世界で初めて空気入りタイヤが登場した時は、100%天然資源しか使われておりませんでした。その後石油化学工業によってタイヤは進化してきましたが、ここでもう一度天然資源に戻そうと。更に性能が伴うものをということで、まずは天然ゴムの改質から始めました」と同社のENR(エボリューショナル・ナチュラル・ラバー)テクノロジーの説明を行い、エナセーブ97誕生の経緯を説明した。

和田氏によると、キーワードは「全ての有機物をバイオマス資源に」として、100%石油外天然資源タイヤを開発するには、天然資源を燃焼し炭素成分にする技術と、バイオマスから芳香族化合物を作る技術が必要だったと語る。

97%から残りの3%を構成する要素は老化防止剤、加硫促進剤、カーボンブラックの3つ。同社では芳香族化合物を天然資源から作り出す独自技術を開発しプラントを導入、すでに製造を始めており、タイヤだけでなく合成ゴムやゴム薬品に発展できることを示唆した。そして、材料の選択と燃焼条件の検討により、バイオマス資源を炭素成分にする技術も確立し、来年秋の新製品発売への意欲を示した。