カーオーディオシステムを高性能化させたいと思いながらも、コストがかかることを心配してその実行をためらっているドライバーは少なくない。しかし、低予算でできることもある。当連載では、その具体例を1つ1つ紹介している。

◆車内で“うるさい”と感じるドライバーが増えている、その理由とは?

今回は、「車内静音化」について説明していく。なおこのアプローチはシステムの音質を上げるものではないのだが、リスニングルームが静かになれば音楽がよりクリアに聴こえることもまた確かだ。また快適性が上がるので、より良い気分で音楽と向き合える。ゆえにトライする価値は大だ。

さて、低予算でできる「車内静音化」について説明するその前に、敵を知ることから始めたい。昨今、車内で“うるさい”と感じるドライバーが増えているのだが、そうなっている原因は何なのかというと……。

原因は主には2つある。1つは「エンジン音が静かになったから」で、もう1つは「軽量化が推し進められているから」だ。

ではそれぞれがどういうことなのかを説明していこう。まずは前者についてだが、近年クルマはかつてと比べてエンジン音やマフラー音が小さくなった。さらにはエンジン音がまったくしない電気自動車やエンジン音がしない時間帯もあるハイブリッド車もかなり増えている。結果、その他のノイズがより耳に付くようになっている。

なおその他のノイズの代表格は、「ロードノイズ」だ。で、エンジン音に関してはそれを心地良いと感じる向きも一定数いるが、「ロードノイズ」はほぼすべてのドライバーが不快に感じる。そしてこれが気になりはじめると、精神的にも大きなストレスとなってくる……。

制振材の一例(フェリソニ・DM-0.2)。

制振材の一例(フェリソニ・DM-0.2)。◆ボディの鉄板が薄くなり、外来ノイズが侵入しやすくなっている…

続いては、「軽量化が推し進められていること」について説明しよう。クルマには高い燃費性能が求められるようになって久しいが、そのためには車両は軽ければ軽いほど良い。結果、ボディの鉄板は強度を保ちながらも薄く仕上げられるようになってきた。

ゆえに、「ロードノイズ」が車内に侵入しやすくなった。そして「雨音」も以前に増して大きく響くようになっている。鉄板が薄いために共振しやすく、雨粒がボディを叩く音が一層大きな音を立てるようになっているのだ。

で、「ロードノイズ」や「雨音」を徹底的に抑制したいと思ったら、フロアや天井への「フル・デッドニング」が有効となる。薄くなっている鉄板に対して制振材や吸音材等を貼ることで外来ノイズの侵入を抑制し鉄板を響きにくくでき、車内をぐっと静かにできる。

しかし、この作業をDIYにて行うのは難しい。部材は鉄板に直接貼り付けるべきなのだが、フロアもルーフも鉄板にアクセスするのが困難だ。パネル類を取り外すのに手間がかかる。しかも1人で行うと、かなりハードな作業となり得る。

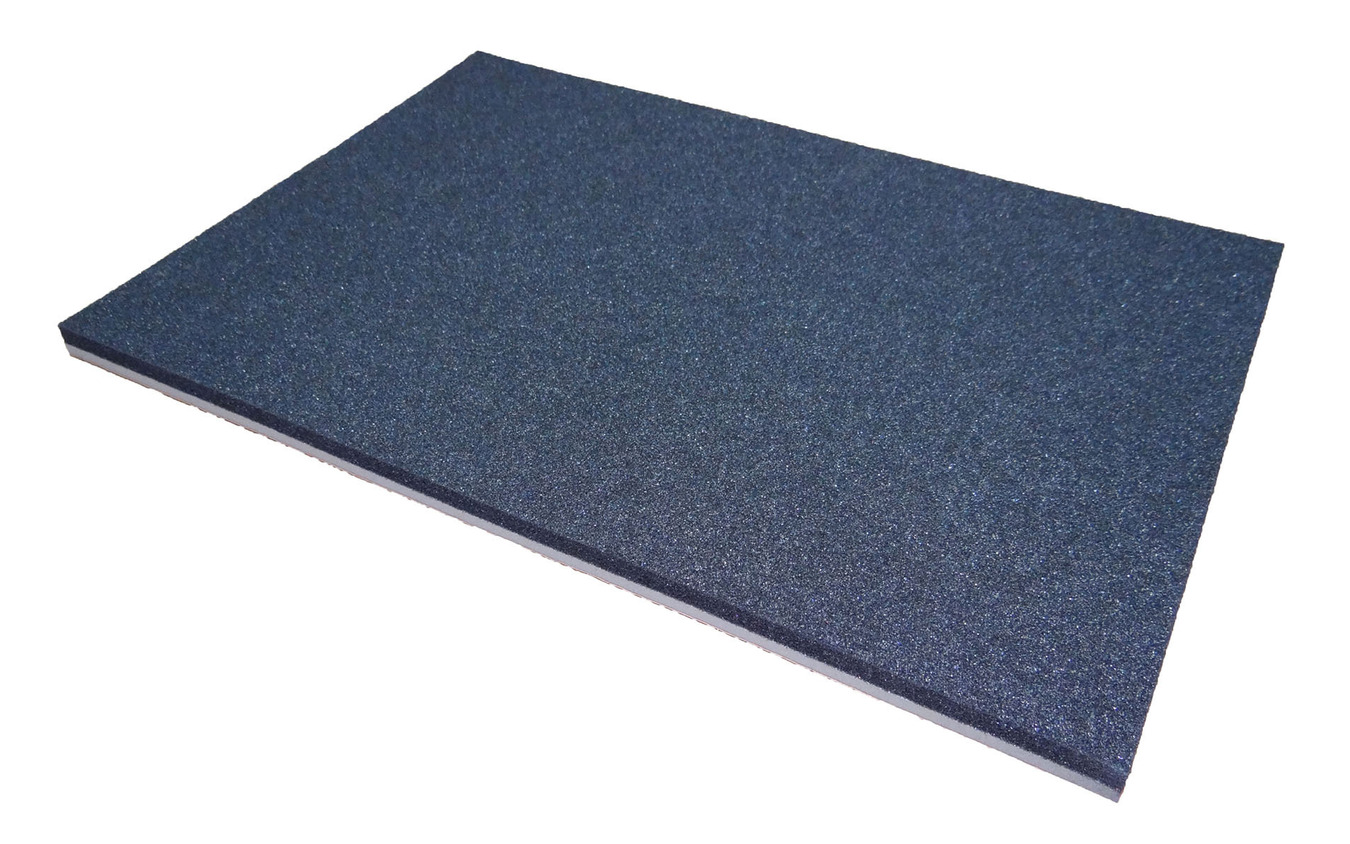

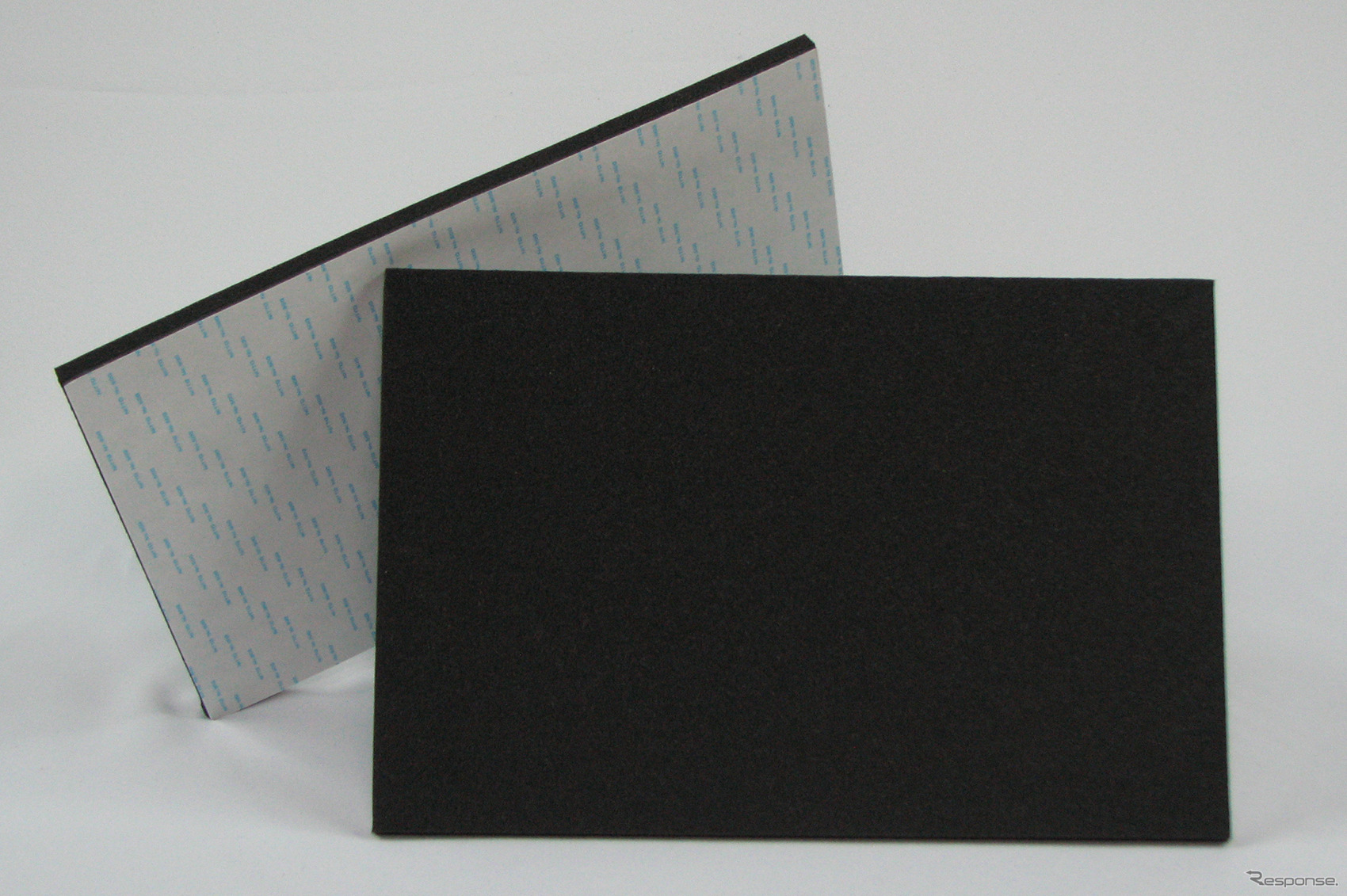

制振・遮音・吸音材の一例(フェリソニ・D-1)。

制振・遮音・吸音材の一例(フェリソニ・D-1)。

◆プロに頼むなら「タイヤハウス」からやるのもアリ! そして自分でやるのなら…

ただし、プロに頼むにしても比較的に低予算でできることもある。それは、「タイヤハウスにのみ施工する」というものだ。「ロードノイズ」はタイヤが路面を蹴ることで発生する。なので「タイヤハウス」に対して集中的に作業を施すと、効率的にその抑制を行える。

とはいえそれでもそこそこに費用はかかるので、さらに低予算で収めたいと思ったら……。

1つお薦めの方法がある。それは、「足元に遮音・吸音材を敷く」というものだ。なおもしも足元だけでも鉄板にアクセスできるようであれば、鉄板に制振材や遮音吸音材を貼った方が良い。しかし最近のクルマはそれすらも難しい場合が多い。なのでそうであったら、カーペットの下に遮音・吸音材を敷いてみよう。これだけでもある程度の効果を上げられる。ただし、これを行うことでカーペットが滑りやすくなることがあるので、その対策を施すことをくれぐれもお忘れなきように。

あとは、Aピラーのパネルを外し鉄板に制振材や遮音・吸音材を貼り付けるのもアリだ。パネルを外す作業は楽ではないが、Aピラーのパネル外しはその他の場所のパネルを外す作業と比べて難易度は低めだ。ここからパネル外しの練習を始めるというのも一計だ。そして前回の記事にて説明したドア内部への「セルフ・デッドニング」も「車内静音化」に効果がある。トライする価値は大だ。参考にしてほしい。

今回は以上だ。次回以降も低予算で行える音質アップ術をさまざま紹介していく。お楽しみに。

![その音、まだ“純正のまま”で満足ですか? プロが薦める最初の一手はコレだ![音を良くするコツをプロが指南]](/imgs/sq_l1/2113992.jpg)

![純正オーディオの限界を超える鍵? 答えは「パワーアンプ内蔵DSP」にあった[音を良くするコツをプロが指南]](/imgs/sq_m_l1/2111965.jpg)

![初心者でもここまでできる! プロショップが提案するコスパ重視の音質アップ術[音を良くするコツをプロが指南]](/imgs/sq_m_l1/2106439.jpg)

![プリウスにブラム4ウェイ投入! 解像度と定位が別次元だった[Pro Shop インストール・レビュー]by WISTERIA](/imgs/sq_m_l1/2185947.jpg)

![“単体DSP”を使えばシステム構築の楽しさを満喫できる![DSPって何?]](/imgs/sq_m_l1/2186158.jpg)