「和田智のカーデザインは楽しい」第12回は、オフィスを飛び出して、ソニー・ホンダモビリティのデザイナーとの対談形式でのデザイン論議となった。『AFEELA(アフィーラ)』のデザインだけでなく同社が考えるモビリティについて語り合う。

対談のお相手はソニー・ホンダモビリティ デザイン&ブランド戦略部 デザイン&ブランド戦略ヘッドの石井大輔氏と、ゼネラルマネジャーの河野拓氏のお二人だ。石井氏は、多摩美術大学を卒業後、ソニーにプロダクトデザイナーとして入社。ハンディカムやウォークマン、AIロボティックス(アイボなど)のデザインを手掛け、モビリティとしては2020年に発表された『Vision S』を担当。現在はソニー・ホンダモビリティのプロジェクトのデザインヘッドである。

河野氏は、武蔵野美術大学卒業後、ホンダにエクステリアデザイナーとして入社。1998年の通称『USアコード』や『シビック』、『CR-V』などを手掛けたのち、アメリカで『NSX』の量産開発なども担当。現在はソニー・ホンダモビリティでデザイン&ブランド戦略部でゼネラルマネジャーを務めている。

今回の目的は、和田がソニー・ホンダモビリティに何を期待するかもキーポイント。子供のころからソニーとホンダに憧れを持ち、宝物はソニーカセットデッキCF1980、大学時代は初代シビックに乗っていた。この2社が結びついたことに、ある種感動を得てもいるという。

◆ロボティクスの延長線上にあるモビリティ

----:初めにお尋ねしたいのは、クルマやモビリティに関するビジョンをどのように考えていらっしゃるかです。

石井:モビリティに限らず、ソニーはイメージセンサーの会社なんですよね。僕が担当したハンディカムもそうですし、外界をデジタルで捉えて、それをフィードバックしてユーザー体験として残す。これはクルマにも通じるところで、だからこそ我々はモビリティをやっているのかなと思っています。

そしてセンシングがモビリティそのものを変えていくと思っています。周囲と、ドライバーを含めた乗員という関係性を新たに作っていくにはセンシングがキーです。それによって人とモビリティの様々な新しい関係や、モビリティと人との新しい関係が生まれてくると捉えています。

----:その新しい関係とは何でしょうか。

石井:それを今いろいろと考えているところですが、人がテクノロジーに寄り添うのではなく、テクノロジーが人に寄り添うのが新しい関係性だと定義しています。いままでのツールは、人が機械やテクノロジーにアダプトしている方向です。それをより自然な形でテクノロジーが人にアダプトしてくれるのが未来。そういった意味でアイボはソニーとしての象徴で、これはエンターテインメントロボットというロボティックスですが、ユーザーに寄り添う存在になっています。つまりテクノロジーが人に寄り添う存在ですから、モビリティもロボティックスの延長にあると考えているのです。

河野:ホンダは、本田宗一郎さんが掲げていた「移動する喜び」というところから始まります。昔からクルマにカテゴライズするのではなく、移動するもの、移動体で考えていますので、ロボットや飛行機は当たり前、その中に四輪部門があってそれを担当しているという意識です。

その四輪では移動する喜びの中に使う喜びもあるし、移動体として運転する楽しさも必要です。そこで移動する喜びを持つクルマをもとに、どのように使って楽しむかにずっと注力してやってきました。そしていま100年に一度の大変革期、EVの世界になってきてそこがすごく変わるぞといわれています。その視点でソニー・ホンダモビリティは空間の中のエクスペリエンスをどうするかという話を進めているんです。

これまで僕らが思っていた移動する喜びはデフォルト、土台としてあるものなんですね。僕らはそこが一番大切な構図と考えていましたが、実はその上に乗るエクスペリエンス(体験)みたいなところが充実していかないと、今後のモビリティとしての魅力がなくなるんじゃないか。もちろん走る喜びをやる会社もあるでしょう。しかし我々(ソニー・ホンダモビリティ)としてどこが一番魅力なのかというと、コネクティビティとかセンシングとかいろんなものを駆使しながらキャビンの中での体験に注力して実現していくこと。それをどう表現してデザインしていくのかがいまのテーマだという印象ですね。

----:和田さんはいかがですか。

和田:僕は13年前にアウディを辞めてフリーになってよかったと思っています。なぜかというとその後、いろいろなジャンルのデザインに携わることで、クルマ業界の視野の狭さに気づくことができたからなんです。異業種での経験を持つことで、さまざまなニーズや喜び、体験、もしくはそれを追求することによって、一体何のために自分はデザイナーになってデザインをしているのかを常に考えるようになりました。

でもカーデザイナーの時はそんな暇もなかった。時間の許す限りクルマのデザインに集中していたんです。もちろんそれだけ真剣にやったということなんですが、辞めてスタンスを変えて考えた時に、僕が経験を積んできたことから、人にどんな希望や幸せを与えることができるかなという視点が、一番僕にとって大切になりました。これが基本的なビジョンです。そこに注力したいと思っています。

◆なぜ「アイボ」ではないのか?

----:さて最新の『アフィーラ』のプロトタイプが1月に開催された「CES 2024」で発表されましたが、和田さんの目にアフィーラはどのように映ったのでしょうか?

和田:いま中国のメーカーは、それなりに格好良いクルマをたくさん出してきていますよね。そこで感じることは、「ちょっと薄っぺらい」ということなんです。それはなぜかというと、「どこから出てきたかわからない感覚」を覚えるからなんです。だからもの自体に味わいが持てない。このことは多分、中国のマーケットでも同じように感じられているでしょう。その新しいはあっという間に古くなってしまうのです。一方で、ソニーとホンダという日本を代表するようなメーカーがアフィーラをつくった。それを見た時に、やはり「どこから来たのかな?」と思ったんです。

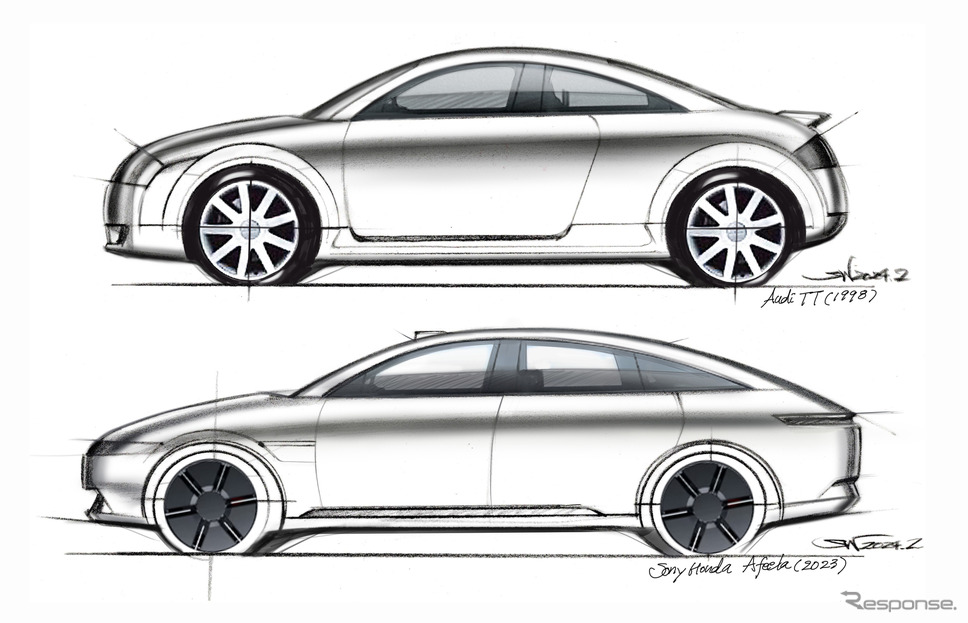

ここで見ていただきたいミニカーがあるんですが、1台は初代アウディ『TT』。そしてもう1台はアウディの始祖ともいえるアウトウニオン『タイプC』(1931年フェルディナント・ポルシェ作)です。このTTはフリーマン・トーマスというアメリカのデザイナーがデザインしました。彼はもともとポルシェのデザイナーだったんです。その彼はアウディの起源であるタイプCとポルシェ『356』をオマージュしてTTをつくったんです。当時アウディ社長だった故フェルディナント・ピエヒはポルシェの家系の人です。そのピエヒに提案したところ、彼は見た瞬間にこのデザインのストーリーを読み取ってGoを出しました。

ではソニーはどうかと考えると、かつて故出井伸之元社長がいらしたころは特別に素晴らしいソニーの時代だったと思うんです。出井さんはアウディ TTを絶賛して乗られていましたが、それはピエヒがプレゼントしたものでした。私自身、初代アウディ TTはすごくソニーっぽい乗り物ではないかと思いました。なんかぴったりなんですよ。出井さんのDNAはいまのソニーの中にも残っているのじゃないかなと僕は感じているんです。あの時代にVAIOも生まれ、アイボもできました。そのソニー・ホンダモビリティから出てくるものには何かのストーリー性を期待していたのですが、でも正直何も感じなかった。石井さんがアイボをやられてることは知っていましたので、なんでアイボをモビリティにしなかったのかな、名前もアイボじゃないのかなと思ったんです。

石井:その(アイボという名称の)発想はなかったですね。でも近しいところは考えてます。いわれたように、僕らがまずデザイン言語で意識したのは歴史、ヘリテージです。僕自身もアイボを担当していましたし、入社当時ずっとウォークマンも担当してきましたので一番リスペクトしたのもこの二つのモデルです。

そしてアイボやホンダの『アシモ』などのロボティックスのデザインランゲージと、ソニーとホンダの原点であるプロダクトデザインは似ているんです。特にミニマライズしてそぎ落としたところから見えてくる本質みたいなところは、非常にソニーとホンダの文化で近しいところがあると思っています。実際に僕はワンダーシビックを中古で買って乗っていました。あのシンプリシティ、メカを最小限にして空間を最大化する「MM思想」と、レコーディング機能を取っ払って音楽を外に持ち出せるウォークマン。こういった歴史と二社が持っているロボティックスのデザインランゲージを見たときに、融合体だったらやっぱりこれかなと。それを込めてアフィーラのデザインランゲージに託したんです。

◆キャビンエクスペリエンスを最大化するセダンのデザイン

和田:お話は凄く良くわかります。シンプル性やミニマライズされるような考え方はアウディの姿勢でもあったので、僕も長く学んできました。そのシンプルは、“ちょっといいシンプル”と、“つまらないシンプル”という2つに分かれるんです。

例えば一番新しいアイボを見ると、モダン化するのであればもっとツルツルにしてもいいはずですよね。でもよく見ると、特に腕の関節の部分とか円形の動かす部分の断面に“3”の字が書かれています。そういうところに隠れた人間味を感じる。そこから愛着にもつながりますよね。だからアフィーラで思うのは、ほんのちょっとでいいから人間味をどう加味していくか。その点がアフィーラで感じたことなんです。

河野:2023年のプロトタイプを作った時は、純粋にプロダクトライクなものをやろうと、キャビンをすごく大事にしつつ、そこを守るためのセンサーなどを使いながらオーバルのデザインにしていきました。しかしその完成度はまだ足りなかったので、CESで出展したモデルではクルマとしての魅力をどのぐらいのレベルまで入れるかを考えました。それをたくさん入れようとすれば僕ら(ホンダ)がいるので、タイヤをグッと踏ん張らせて…といったことはできるんですね。いわゆるタイヤありきのデザインですが、アフィーラはキャビンからタイヤが生えているイメージで、キャビンから始まっているデザインなんです。

キャビンエクスペリエンスをMAXでデザインするとミニバンなどのアイディアになって来ますが、セダンというカテゴリーの中でその考え方を入れ込むのは難しくて、その度合いを石井さんとバランスを取りながら、和田さんがいうシンプルなんだけど、良いなと思ってもらえる到達点をどこに持つかを模索している最中なのです。

石井:僕らもまだまだ満足していません。最初のプロトタイプはセダンを選んでいますが、その先にはいろいろなバリエーションも考えられますし、ちょっと独自の表現領域にまで行っていないというのは僕らの結論です。

和田:セダンというのは基本的にコンサバで窮屈なものだというのが多くの人のイメージです。でも実際に中に入ってみたら全然違う環境で、これがクルマの室内なの?という感覚の方がソニー的であり、アバンギャルド、クールな感じがします。自動車業界のクールとは違うクールさを期待したいですね。

そこでポイントはどういうホームランゲージをソニー・ホンダモビリティが構築するかというところです。それが構築できれば基本的には第一ステージのクルマたちはグッとくるものができると思うんです。

◆主張しないが故の愛着

----:和田さんがお話しているのは、アフィーラの個性やキャラクターについてだと思いますが、今後、どういうキャラクター付けをしていきたいと考えられますか。

![先端技術の見本市「CES」開幕、ソニー本体出展見送り、影が薄い日本勢[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/2174261.jpg)